«conta la destinazione, non il viaggio»

(The Brutalist)

The Brutalist è un film che, da un punto di vista formale, tocca alcuni dei più grandi picchi estetici della storia del cinema; mentre da un punto di vista contenutistico affronta tematiche abissali come l’illusione del sogno americano, le difficoltà dell’immigrazione, il ruolo del potere paternalistico e l’ambizione artistica tra ossessione e compromesso.

Tuttavia, un grande elefante nella stanza si muove indisturbato in un palazzo architettonico brutalista che fa unicamente da cornice visiva: il tema della diaspora ebraica. E Brady Corbet, forse, sembra proporre una soluzione come necessaria.

Dunque, in questo scritto ci chiederemo: The Brutalist è un film sionista?

A parere della Treccani, sionismo è «movimento politico e ideologia, sviluppatosi alla fine del 19° sec. in seguito all’inasprirsi dell’antisemitismo in Europa, volti alla creazione di uno Stato ebraico in Palestina (da Sion, nome della collina di Gerusalmme)».

Per chi volesse direttamente approdare alla destinazione di questo articolo incentrata sulla messa in discussione della questione ebraica trattata in The Brutalist, può aggirare il viaggio. Tuttavia, è importante far notare fin subito a chi legge che, a parere di chi scrive, oggi, conta più il viaggio che la destinazione.

The Brutalist: la destinazione

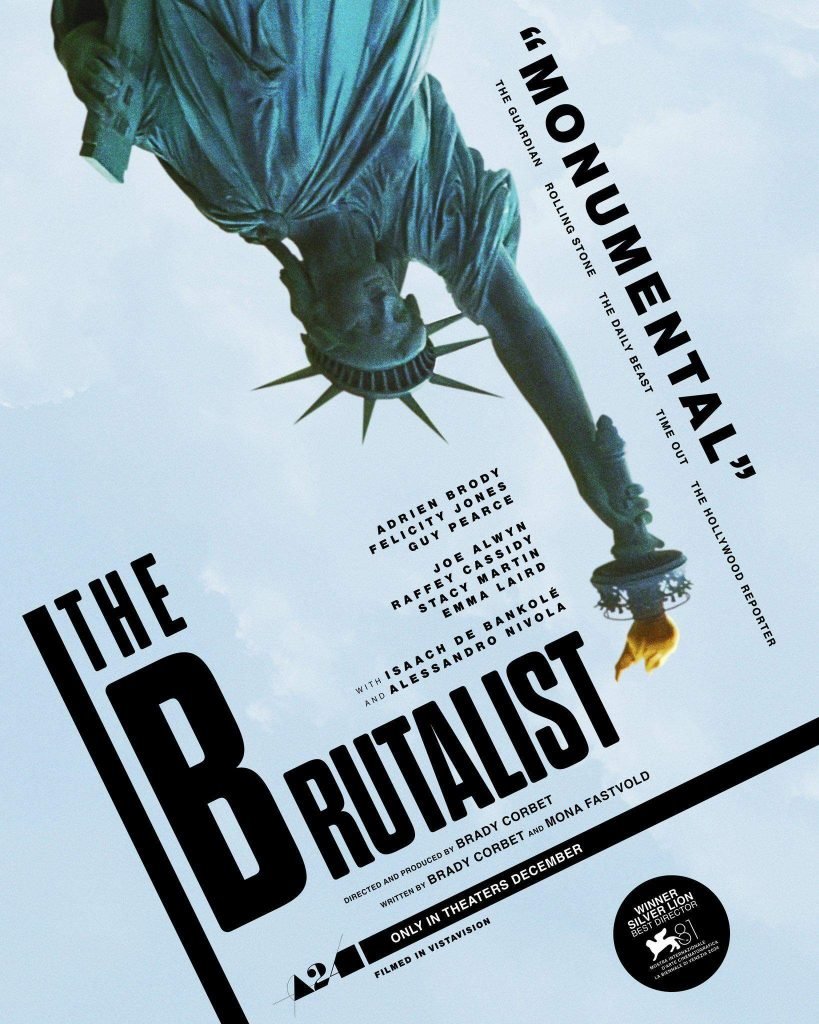

Leone d’Argento alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Miglior film drammatico, miglior regia e miglior interpretazione ai Golden Globe 2025.

Miglior film e miglior interpretazione ai New York Film Critics Circle Awards e ai Chicago Film Critics Association Awards.

10 candidature agli Oscar 2025, inclusa quella per miglior film e miglior sceneggiatura originale.

«MONUMENTALE» lo definiscono The Guardian, Rolling Stone, The Daily Beast, Time Out e Hollywood Reporter.

Monumentali sono le tre ore e mezza che volano in una sospensione temporale in questa epopea straordinaria.

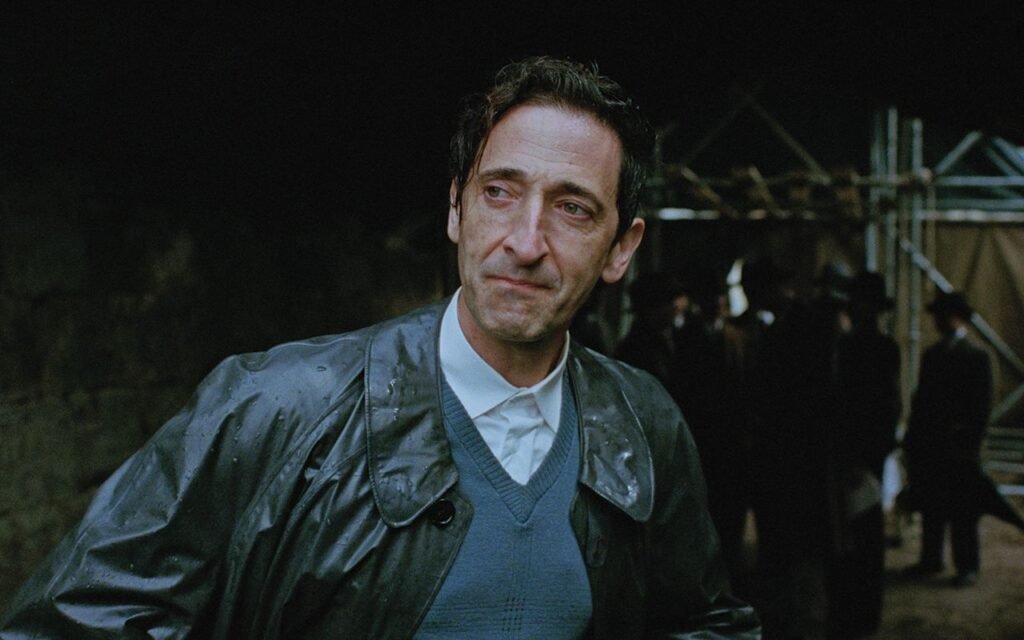

Monumentale è la recitazione di Adrien Brody che mette in scena un personaggio mitico, eroe tragico, in una sintesi tra le origini dell’est europeo e l’immigrazione statunitense.

Monumentale è la fotografia di Lol Crawley, in pellicola nel formato VastaVision, costruita nell’incontro tra l’antico e il contemporaneo attraverso un’attenta ricerca fotografica su come rappresentare l’architettura, riuscendo a inquadrare senza distorsioni grandangolari, «un palazzo di sei piani con un semplice obiettivo 50 mm, come con un volto umano».

Monumentale è la musica di Daniel Blumberg, polistrumentista che costruisce con essenzialità e contrappunto un autentico viaggio sonoro.

Monumentale, dunque, è la percezione di questo film. Estasi percettiva per chiunque ami il cinema, che fa della forma le sue fondamenta, la sua struttura e la sua facciata.

The Brutalist: il viaggio

Monumentale, tuttavia, è anche il viaggio di come The Brutalist è stato realizzato.

Per quanto possa sembrare assurdo da un film che tocca i 215 minuti di durata, le riprese sono avvenute nell’arco di 34 giorni. La fase preparatoria fu lunga, dalle 12 settimane di location scouting in terre ungheresi che potessero ricordare gli Stati Uniti degli anni ’50, alle posticipazioni delle riprese per la pandemia e la guerra in Ucraina. Tuttavia, per chi è del mestiere, un numero così esiguo di giorni per le riprese di un film simile appare inverosimile.

Tuttavia, se si abbandona la dimensione temporale e si abbraccia quella spaziale, la materialità di The Brutalist appare totalmente monumentale, basti pensare che per le riprese sono stati usati 87039 metri di pellicola 35mm (poi riversati nel formato 70mm per la distribuzione).

Soprattutto, però, The Brutalist si istituisce come film monumentale perché si rivela produttivamente indipendente: il budget gravita intorno ai 9 milioni di dollari, cifra improponibile per un film epico di tale portata, in uno scenario storico e con un parco attoriale di questo calibro. Basti pensare che Il sole dell’avvenire di Nanni Moretti è costato più di 12 milioni di euro o che il costo del Napoleone di Ridley Scott si aggira intorno ai 200 milioni di dollari.

The Brutalist: il monumento

The Brutalist è un film monumentale, ormai ci è chiaro.

Ma di che monumento si tratta? Che cosa rappresenta? Di cosa è simbolo?

1947, lo stimato architetto ebreo ungherese esponente del Bauhaus prima dell’ascesa del nazismo, László Tóth, scampato dal campo di sterminio Buchenwald, fugge negli Stati Uniti. L’Olocausto l’ha separato dalla moglie Erzsébet che, inizialmente creduta morta, è ancora bloccata in Europa. Il loro amore è vivo. La voce radiofonica delle Nazioni Unite annuncia il piano di partizione della Palestina. L’inarrestabile ascesa statunitense è alle porte, e l’ombra della volontà di potenza imperiale è messa in luce da Corbet mostrando la statua della libertà al contrario.

László Tóth raggiunge a Filadelfia il cugino Attila Molnár, immigrato prima della guerra, ora mimetizzato con la gente del posto, cambiando il suo cognome in Miller e sposando una donna cattolica e il sogno imprenditoriale. La sua presenza straniera, tuttavia, turba il fascino discreto della borghesia, e László è costretto a proseguire la sua strada altrove, in lavori di manovalanza insieme all’amico afroamericano Gordon, in un turbinio di fantasmi traumatici, sospensioni da sostanze psicotrope e idealismi di amore e ambizione artistica.

Lo sfruttamento, la perdita e i compromessi morali sembrano mutare davanti all’arrivo del magnate protestante Harrison Lee Van Buren che, con intuito, ne riconosce le potenzialità e la stimolazione intellettuale, offrendogli un ambizioso e monumentale progetto, accogliendolo nella sua dimora, garantendogli massima libertà e aiutandolo a rintracciare Erzsébet in Europa attraverso un importante avvocato ebreo statunitense, appartenente a una comunità ebraica in Pennsylvania alla quale si è convertita la moglie.

La strada verso il sogno sembra delinearsi.

«The first half of the movie is American optimism and the second half is Greek tragedy»

(Bradley Corbet)

1953, László riesce finalmente a riabbracciare Erzsébet, che arriva insieme alla giovane nipote Zsófia, rimasta orfana. Tuttavia, le sofferenze della guerra hanno lasciato segni profondi: Erzsébet, debilitata dalla denutrizione, è costretta su una sedia a rotelle a causa dell’osteoporosi, mentre Zsófia ha perso l’uso della parola. Si stabiliscono alla corte Lee Van Buren, in attesa della grande opera che, però, inizia ad avere difficoltà produttive insormontabili, mentre la loro presenza diventa sempre più ingombrante e soggetta a violenza, diretta o meno, consapevole o meno. Si chiude il cantiere.

1958, New York. László lavora come progettista in uno studio, mentre Erzsébet scrive per una rubrica giornalistica. Zsófia aspetta una figlia e decide di andare a vivere a Gerusalemme, i Tóth inizialmente contrariati accettano la scelta della nipote.

L’opera monumentale finanziata da Harrison riprende forma, l’ossessione e l’ambizione artistica ritornano in auge più che mai, trascurando Erzsébet, allontanando l’amico Gordon e abbandonando la sinagoga. Il rapporto con Harrison diventa sempre più chiaro: la gelosia, la xenofobia e paternalismo radicale si rivelano in un atto di violenza diretta rappresentato da uno stupro nelle cave di Carrara.

Attraverso un’epifania teofanica dovuta a un’overdose di eroina somministrata da László per alleviarle i dolori in assenza di farmaci, Erzsébet propone di «tornare a casa», riabbracciare Zsófia e vivere una vita in cui poter essere sé stessa.

1980, padiglione israeliano alla prima mostra di architettura della Biennale di Venezia. Apparenti materiali d’archivio si confondono con la finzione cinematografica. C’è una retrospettiva delle opere di László in tutto il mondo, tra cui l’Istituto Van Buren. László, però, è anziano, in sedia a rotelle e senza parola. A fare le sue veci c’è Zsófia. Spiega come l’edificio fosse nato dal trauma dell’Olocausto e fosse una rappresentazione del campo di sterminio dove lui e Erzsébet erano stati rinchiusi. Conclude poi, guardando in macchina, con un sorriso ambiguo e prima di un’allegra canzonetta dissonante con l’atmosfera del film, con una frase che lo zio László Tóth spesso le diceva: «conta la destinazione, non il viaggio».

«I don’t want a film to be finished for a viewer as soon as the credits roll. It’s inconclusive. That’s something that’s very important to me»

(Corbet)

The Brutalist: chi è László Tóth?

László Tóth non esiste.

O meglio, László Tóth è il nome di un geologo ungherese che nel 1972 ha vandalizzò la Pietà di Michelangelo. Ma è anche il nome più comune in Ungheria. Si dice che il personaggio di The Brutalist fosse ispirato a Marcel Breuer, architetto ungherese esponente del Bauhaus e del movimento moderno, ma trasferitosi in Inghilterra nel 1934, scappando quando la Germania proibì a quasi 500 architetti ebrei di esercitare.

«Judy Becker, la nostra scenografa, ha esaminato disegni e progetti (di edifici) non realizzati di architetti che non sono sopravvissuti. Volevamo provare a rendere loro omaggio; se qualcuno avesse avuto un’esperienza simile a quella del nostro personaggio principale, saremmo stati attenti nella nostra rappresentazione. Ma non siamo riusciti a trovare nessuno»

(Mona Fastvold)

Il regista Corbet e la sceneggiatrice Fastvold si rifanno alle «virtual histories» di W.G. Sebald, storie false ma profondamente ancorate a uno scenario storico.

«I think that the medium of cinema is a great way of accessing a feeling for history, which is something that many biographies and biopics really miss by treating history as something linear — as cause-and-effect, or a series of dates and figures. I don’t relate to that conception of history»

(Corbet)

László Tóth, dunque, non esiste. Nessuno di quei personaggi esiste. Non esiste la disabilità fisica di Erzsébet, non esiste il mutismo di Zsófia, non esiste lo stupro di Harrison. Niente di tutto ciò è realmente accaduto. Ma ogni azione drammaturgica ha un’intenzionalità precisa, una volontà di scrittura e di immaginazione mirata e funzionale. In sceneggiatura, tutto ciò che accade, qualunque caratterizzazione, ha un significato. A partire da questa consapevolezza, a parere di chi scrive, una serie di scelte narrative assumono un’altra sfumatura di significato.

«Well, what I’m interested in is how we got here — how we arrived at this moment right now. All of my films are historical movies»

(Corbet)

The Brutalist: la questione ebraica

Per quanto non si voglia in alcun modo affrontare le immense problematiche della diaspora ebraica, si intende problematizzare chi invece ne fa il suo sotteso e forse inconsapevole nucleo centrale.

«The film is about how the artistic experience and immigrant experience march in lockstep, which is to say that, in general, if someone moves into a suburban town in America and they don’t look like everybody else—because of the color of their skin or because of their beliefs or traditions—everybody wants theme to get the fuck out…. So, for me, Brutalist architecture is representative of something that people do not understand and that they want torn down and ripped away»

(Corbet)

Il brutalismo, dunque, è metafora e cavallo di Troia di un pensiero.

Quale pensiero? A parere di chi scrive, ciò che veramente emerge da questa narrazione realmente finzionale, è che, per chi ha affrontato il trauma dell’Olocausto nazista, non esiste soluzione alla diaspora ebraica se non il ritorno nella terra promessa di Israele.

Attila, emigrato negli Stati Uniti, è costretto a negare la propria identità ebraica per integrarsi.

Zsófia, segnata da traumi insormontabili, nega di principio la possibilità di integrazione attraverso l’assenza di parola, proferendo voce solo per parlare del suo trasferimento in Israele e per la presentazione delle opere di László alla Biennale.

Erzsébet, per amore rimane negli Stati Uniti e per amore decide di «tornare a casa» a Gerusalemme.

László tenta di inserirsi e radicare sé stesso negli Stati Uniti, ma viene rigettato e violentato. Non è chiaro cosa farà Lászlo, ma si può immaginare che segua la strada del suo amore Erzsébet, considerando anche il fatto che la città con il maggior numero di edifici brutalisti è proprio Tel Aviv.

László Tóth: «Quando i terribili ricordi di ciò che è accaduto in Europa avranno smesso di umiliarci, mi aspetto che servano invece da stimolo politico, innescando gli sconvolgimenti che si verificano così frequentemente nei cicli di vita dei popoli»

Queste sono le uniche parole che László professa riguardo la sua arte, seguite da quelle pronunciate dalla nipote Zsófia alla Biennale nel 1980, che spiegano l’Istituto Van Buren come figlio dei traumi dell’Olocausto e, guardando in macchina con un sorriso sinistro, dice una frase che sostiene avergliela spesso consigliata lo zio László Tóth durante suoi primi giorni a Gerusalemme: «conta la destinazione, non il viaggio».

Ora, come bisogna intendere il finale? Un finale, tra l’altro, radicalmente debole in un senso cinematografico rispetto al resto del film.

Zsófia è, a parere di chi scrive, l’unico personaggio sionista in questa storia: non a caso le sue uniche azioni affermative sono rivolte a Israele.

Le sue parole sono veramente quelle di un inerme László Tóth, oppure se ne sta appropriando per conferire una legittimazione morale e istituzionale al proprio credo e allo stato di Israele?

Sembra strano che László potesse dire una cosa del genere: all’annuncio dello stato di Israele, approda negli Stati Uniti, dibatte con Zsófia dicendole che può essere sé stessa anche in un’altra terra, abnega sé stesso per un’opera architettonica in Pennsylvania. Eppure.

Siamo nel 1980, numerosissimi conflitti sono già stati avvenuti, la predominanza coloniale di Israele con il sostegno statunitense è chiara e lampante. E allora perché quelle parole?

La legittimazione morale – avvenuta inizialmente nel 1961 con il processo ad Eichmann a Gerusalemme raccontato ne La banalità del male di Hannah Arendt – ha sempre bisogno di linfa vitale, forse, così come legittimazione artistica e istituzionale.

«I try to make films in a way where they’re not propaganda movies. We’re representing something, but we are not telling people how to feel. I think most viewers nowadays are so accustomed to the other type of cinema that they almost don’t know what to do with a movie like this. They come to the conclusion and they wonder, well, what was the intention? The intention is really for the viewer to grapple with their own point of view. That’s how they are designed»

(Corbet)

Corbet dice di voler rimanere ambiguo. Le affermazioni di Zsófia sono così incoerenti e discordanti con tutto il film, che potrebbero quasi apparire come una critica ironica, ribaltando il ruolo di vittima e carnefice attraverso quello sguardo in macchina, il sorriso sinistro e la musichetta dei titoli di coda.

Eppure, il finale di The Brutalist rimane ambiguo, nel 2025 con un altro genocidio in atto.

Tuttavia, il film The Brutalist, a parere di chi scrive, non rimane ambiguo, perché mostra come la soggettività ebraica fuggita dal genocidio nazista non abbia altra scelta che «tornare a casa» nella terra di Israele, perché è stata misconosciuta e debellata da ogni altra parte del mondo, richiamandosi all’archetipo della vittima. Le enormi difficoltà dell’emigrazioni sono lampanti e non sono minimante messe in discussione, ma raccontare questa storia oggi – con una struttura classica e con tante altre narrazioni cinematografiche che trattano la questione ebraica -, lasciando un enorme elefante nascosto sotto un tappeto, non può non essere un tema. Sarebbe bastato un personaggio emigrato ebreo che si fosse integrato in modo sano in un’altra comunità per dare tutt’altro respiro alla storia. E invece.

Non è chiara l’intenzionalità di Corbet, se sia una persuasione nascosta o se invece pura inconsapevolezza superficiale. Chi scrive propende per la seconda, infatti a Venezia, quando gli chiesero se ci fossero dei collegamenti con il conflitto isrealiano-palestinese, sostenne come «il film riguarda la storia di un personaggio che fugge dal fascismo solo per incontrare il capitalismo».

In ogni caso, è caduta una colonna portante di un film incredibile, e il monumento si è rivelato un castello di carte.

«It’s one thing to say history repeats itself, it’s another thing to really feel that history repeats itself»

(Corbet)

The Brutalist: e dunque?

Non si intende minimamente sottovalutare le sofferenze del popolo ebraico nella Storia, e nemmeno immaginare una soluzione alla diaspora ebraica. Si intende sollevare la questione quando, all’interno di un contesto geopolitico chiaro ormai anche ai dormienti, un film tratta certe questioni in maniera ambigua e senza coraggio, concludendo con una frase che sveglia dal sogno cinematografico e getta nell’abisso di un incubo contemporaneo.

Oggi, a parere di chi scrive, forse, non abbiamo più bisogno di monumenti monumentali, realizzati da grandi uomini con grandi storie. Ne abbiamo fatte abbastanza.

Oggi, e questa volta non solo a parere di chi scrive, sul piano politico è necessario comprendere che è molto più importante il modo in cui si ottengono i risultati che i risultati medesimi: nell’epoca nuova, se vuole essere tale, il fine non giustifica i mezzi.

«La storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa».

(Karl Marx)