1995: Parigi è tesa e trattenuta intorno ai confini delle banlieue, Tokyo scatta intrepida e febbrile, attraversata dai suoi corridoi al neon.

La Haine da un lato, bianco e nero fendente come un referto, Tokyo Fist dall’altro, colore saturato dolente come un livido fresco: due pellicole, inserite nella cornice della post-Guerra fredda e di nuove forme di ansia e terrorismo, vengono date alla luce per creare una frattura cinematografica che non è destinata a rimarginarsi; per rappresentare il tempo di cui sono entrambi figlie, senza nemmeno assomigliarsi un po’ : eppure si toccano, lì dove non c’è nessuno a guardare, ai margini della condizione umana.

Una racconta una violenza che reagisce al mondo, l’altra una violenza che non fa che reagire a sé.

Violenza che denuncia, violenza che celebra

Nella banlieue plumbea di Kassovitz, la violenza non è una scelta: è eredità, il morbo genetico trasmesso dalle istituzioni. Il potere, echeggerebbe Focault, non è solo comando, è microfisica che modella i corpi e gli immaginari.

In La Haine, gli abitanti delle periferie sono plasmati da uno Stato che prima li osserva con sdegno e poi li punisce per le lezioni che non gli ha mai impartito.

Non è una scena semplicemente provocatoria quella di un tetto con la polizia armata e i giovani umiliati come bestie al mercato: è un simbolismo trasudante che professa che la violenza no, non è meramente reazione: è una risposta appresa.

Se gli agenti colpiscono, i ragazzi imparano a odiare.

È una catena di Skinner infinita, l’esperimento trasformato in archetipo urbano.

Però «Fino a qui tutto bene…», direbbe Hub, come a tradurre quella visione baumiana di salvezza sospesa, quasi concessa a filo e mai garantita: un uomo che cade, convinto che la situazione sia sotto controllo, lo è finché il suolo non gli sbriciola la schiena.

Vinz non è violento perché lo vuole: lo diventa perché la società lo reclama.

Lo sguardo sfrontato e rovente incarna la schietta ideologia fanoniana:

«Il colonizzato è un uomo perseguitato che interiorizza la violenza del colonizzatore.»

(Franz Fanon)

Lui è un profeta armato di pistola, disperato, che cerca di esistere attraverso un gesto estremo.

Ma in una società che fabbrica fuochi d’artificio umani, ogni scintilla è distruttiva e vitale allo stesso tempo.

In un Giappone metallico, claustrofobico, l’individuo implode: Tsuda, schiacciato dal peso del lavoro, non subisce la violenza sociale: la inventa come via di fuga. Nella quasi disarmante impotenza iniziale in lui risuona il motivetto nietzschiano del «Diventa ciò che sei». E Tsuda diventa un combattente non per difendersi, ma per trasformarsi, per trascendere la propria inettitudine.

In Tokyo Fist, ogni pugno è un colpo di scalpello. Il corpo di Tsuda, ferito, tumefatto, deformato, è finalmente non più meccanicamente funzionale, mezzo di un sistema che ne succhia il nettare, ma opera inedita in cortocircuito che non risponde più a nessun padrone.

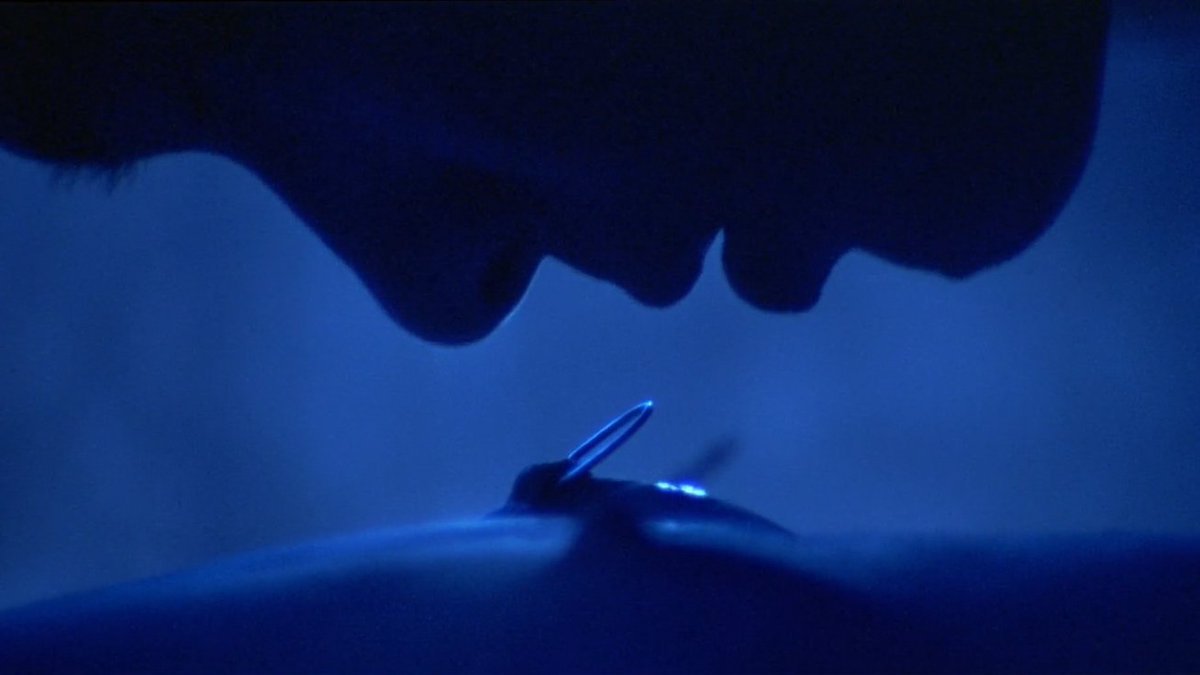

Questa dinamica ricorda Georges Bataille, per cui l’erotismo e la violenza sono esperienze limite che dissolvono il soggetto: la trasformazione fisica diventa metamorfosi esistenziale. La fidanzata, che si trafigge la pelle con piercing sempre più estremi, è un inno alla volontà di potenza: il dolore come conquista, il sangue come vernice.

La violenza, qui, è un laboratorio alchemico: l’oro non nasce dalla società, ma dal proprio personale inferno.

La Haine è violenza imposta, Tokyo Fist violenza volitiva.

Essere umano come prodotto del sistema versus essere umano autodidatta del dolore.

Uno foucaultiano; l’altro nietzschiano.

Uno denuncia; l’altro celebra.

Ma entrambi rivelano che la violenza è scrittura: sulla pelle, nelle strade, nella ricodifica delle volontà.

E la domanda finale, esistenziale quindi terribile, resta sospesa come l’ultimo fotogramma di Kassovitz: di fronte ad un Vinz, crollato prima di sparare, e Tsuda, rinato dopo essersi distrutto, noi guardiamo in ginocchio, esausti a nostra volta, un martire del mondo e uno di sé stesso, senza capire allora dove duole di più costruire la violenza; se nel cemento delle nostre città o in quello della nostra carne.

Ma soprattutto se di fronte la violenza siamo inermi vittime o i più brutali architetti.

La Haine e la torbida palude sociale della banlieue

In La Haine, la banlieue non è soltanto un quartiere degradato: è un paesaggio esistenziale, una distesa di cemento che sembra evaporare identità invece di contenerle. È un non-luogo nel senso più feroce del termine: senza una storia da rivendicare, senza una bellezza a cui ancorarsi, senza la minima promessa di metamorfosi.

Gli edifici si ripetono come frasi sbagliate in un libro infinito, e la macchina da presa di Kassovitz li inquadra con una lucidità quasi entomologica: la banlieue appare come un terrario sociale, un microcosmo sigillato dal resto della città, isolato come un test clinico sulla disperazione.

Le strade vuote, le facciate spoglie, i cortili claustrofobici: ogni spazio sembra progettato per essere subìto. È un ambiente che non permette di crescere né di fuggire; logora, opprime, soffoca. La sua stessa topografia — corridoi di cemento, piazze che sono parcheggi, tetti che diventano arene improvvisate — diventa metafora di una stagnazione sociale impermeabile.

Qui risuona nuovamente l’eco foucaultiano: lo spazio come estensione fisica del potere che divide. La banlieue non è periferia: è perimetro. Un recinto mentale prima che urbano.

Se in La Haine l’ambiente è una gabbia, in Tokyo Fist la città è una bestia in corsa, un organismo metallico che respira, pulsa, spinge. Tokyo non isola: travolge. Si muove come un fiume industriale che trascina le vite con la forza di un’alluvione. Non è una diga ostinata che si oppone al fruire, ma la frana che la sommerge.

Tokyo fist e l’implacabile creatura metallica della metropoli

Tsukamoto filma la città come se fosse un’ingegneria del caos: tunnel, scale mobili, linee ferroviarie, superfici lucide, neon che tagliano la notte come incisioni chirurgiche. Ogni frammento urbano è un acceleratore di alienazione, un amplificatore dell’ansia che già abita i personaggi.

La metropoli è dinamica, e proprio per questo è spietata: non concede tregua, non accetta i deboli. La frenesia urbana non stabilisce confini, ma dissolve le identità: si entra nella massa come un’immagine compressa, pronta a fratturarsi nell’eco baudrillardiano di una città post–industriale che appare come simulacro, un apparato che non riflette più la realtà ma la rimpiazza. In questo capolavoro di rappresentazione del cyber-urbano giapponese, l’umano è un’anomalia; un tentativo disperato di non essere inghiottito dal grande apparato metropolitano da lui stesso creato.

Tokyo è in questo senso a sua volta un organismo che scarnifica senza toccare, una macchina che riscrive dall’interno chi vi è dentro.

Così, mentre la banlieue di La Haine è condannata a una gravità morale che trascina verso il basso senza possibilità di risalita, Tokyo in Kassovitz è pura cinetica multidirezionale: nella rassegnata collocazione delle due città, due anatomie del male, si riscopre che in realtà i due paesaggi non si limitano ad essere il bacino di raccolta -e confinamento- della violenza, ma la generano, e, modellandola, la impiantano nei gesti e nelle ossa fino a trasformarla, ineluttabilmente, in destino.

Odio che vieni, Odio che vai

In La Haine, il tempo non passa: si deposita.

Si stratifica come polvere sui muretti della banlieue, ruggine sulle ringhiere, velo grigio che l’alba non riesce mai davvero a dissolvere. Le prime inquadrature — strade vuote, polizia che incombe, fumo che sale da un’auto bruciata — non mostrano un luogo: mostrano un tempo che ha cessato di credere nel futuro.

Ogni scena sembra inscritta in un’ora cosmica che non scorre più, un presente che trattiene il respiro. Vinz che si guarda allo specchio mimando Travis Bickle non sta imitando nessuno: sta tentando di codificare un tempo alternativo, una frattura, una seconda possibilità. Ma lo specchio restituisce solo ciò che già è e sarà: il ticchettio di un orologio che non misura minuti, il suono di un universo che gira a vuoto, intrappolato nella propria orbita degradata, come un corpo celeste che ha perso massa e non può più bruciare.

Il tempo di La Haine non si muove: attende. È un’eterna pre-caduta, un equilibrio instabile che non cede finché non è troppo tardi.

In Tokyo Fist, invece, il tempo non si deposita: si squarcia.

Dal primo incontro tra Tsuda e Kojima il mondo si inclina, come trascinato da una forza invisibile. L’aria vibra, il corpo trema, i gesti acquistano il peso di shock tellurici. Ogni scena è una contrazione del tempo, una scossa che stringe e dilata l’istante. La frenesia dei corridoi, i neon pulsanti, le traiettorie dei pugni che lacerano lo spazio come fenditure di luce: Tsukamoto non racconta una storia, ma la nascita di un altro ritmo dell’esistenza.

La metamorfosi di Hizuru non è solo una trasformazione del corpo: è la prova che il tempo qui è una sostanza viva, una pelle che si può incidere, tendere, far sanguinare per trovarvi un altro nome. I piercing che le attraversano la carne sembrano punti di sutura tra ciò che è stato e ciò che sta per emergere, come se il tempo stesso avesse bisogno di un corpo per incarnarsi.

Là dove La Haine costruisce un tempo-pozzo, Tokyo Fist costruisce un tempo-urto.

Uno inghiotte, l’altro perfora.

Uno soffoca, l’altro incide.

Eppure, nel loro opporsi radicale, entrambi sembrano ruotare attorno allo stesso abisso: l’idea che il tempo non sia un contenitore neutro, ma un organismo sensibile, un’entità che respira con noi, che si ammala con noi, che implode o ristagna secondo la ferita che gli offriamo.

Ed è forse in fondo proprio questa immagine assoluta che ricongiunge al battesimo le due pellicole: il tempo come corpo pulsante che, pur marcendo nell’odio e esplodendo nei pugni, alla fine torna sempre a chiederci, dolente e irrequieto, di rispondere alla sua ferita.