C’è un motivo se il finale di Lost in Translation continua a tornarci alla mente come una sorta di pensiero intrusivo positivo. Non perché “non si capisce cosa dice”, ma perché rifiuta la forma più rassicurante dell’amore al cinema: quella in cui un gesto diventa una risposta. Qui il gesto è una domanda. O meglio, è una domanda senza audio.

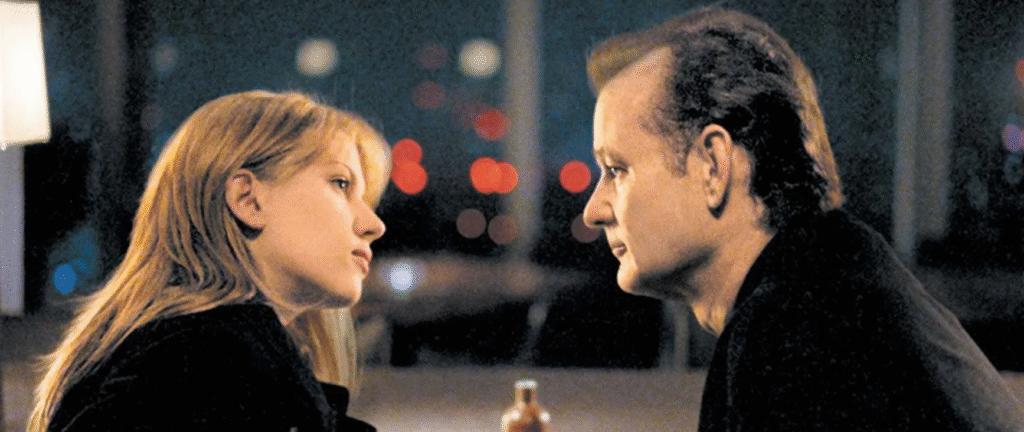

Sappiamo cosa succede, ma non sappiamo cosa significa. Eppure, lo sentiamo lo stesso. È uno di quei paradossi in cui la mancanza non è un buco di sceneggiatura, ma è proprio la sceneggiatura, solo spostata dentro lo spettatore. Bob (Bill Murray) e Charlotte (Scarlett Johansson) si salutano in mezzo alla folla di Tokyo, lui la richiama, la abbraccia, le sussurra qualcosa all’orecchio, lei sorride, poi si separano. Fine – o non fine?

L’ossessione collettiva per “cosa dice” è comprensibile, ma è anche una trappola perché il film non sta nascondendo una frase, ma sta piuttosto proteggendo un’intimità.

La stessa Sofia Coppola ha raccontato che quel sussurro non era “pensato per essere qualcosa” e che l’idea di aggiungere parole in seguito è stata poi abbandonata, lasciandolo “tra loro”.

La cosa più contemporanea del film è la sua stanchezza

Uno dei temi principali del film è la sospensione, cioè quel momento in cui la tua vita è in pausa ma tu sei ancora sveglio. Charlotte è giovane e già stanca. Bob è adulto e ancora stanco. Si incontrano nel luogo perfetto in un momento (im)perfetto. E finalmente, non dovendo “funzionare” per nessuno, iniziano a funzionare tra loro.

È importante ricordare che Lost in Translation non è la storia di un tradimento consumato, e nemmeno una storia d’amore “classica”, ma una storia di vicinanza. Di due persone che si riconoscono mentre il resto della loro vita è altrove. E c’è una scena che cattura perfettamente la loro sofferenza esistenziale. Sono a letto, parlano ma senza usare troppe parole; stanno solo cercando conforto. Bob dice qualcosa che ha l’aria di un consiglio, ma che suona, in realtà, anche come una sorta di autogiustificazione per sé stesso:

«Più conosci te stesso e sai quello che vuoi, meno ti lasci travolgere dagli eventi.»

Non è una massima motivazionale. È piuttosto un tentativo goffo di consolazione che suona vero proprio perché non è risolutivo. Charlotte infatti risponde in modo che chiunque, a vent’anni – ma anche a trenta – potrebbe capire: «non so cosa voglio diventare».

Questo scambio di battute è talmente semplice e delicato perché mette in scena quel momento della vita in cui si sente un “blocco”. Charlotte è in quella fase in cui il mondo esterno continua a chiederti di crescere, mentre tu dentro senti che qualcosa non torna, e non sai nemmeno dargli un nome.

Il come sarebbe stato se?

La cosa che fa male in Lost in Translation non è che non stiano insieme. È che, per un attimo, ti convinci che potrebbero. Il film costruisce quel tipo di vicinanza in cui non sei sicuro se stai assistendo a una storia d’amore o a un’amicizia che è diventata troppo intensa per restare “solo” amicizia. E la verità è che non importa. Perché il film non gioca con un’etichetta, ma mostra un bisogno.

Ed è qui che il film fa la cosa più onesta. Non trasforma quella parentesi in una promessa, la lascia essere una parentesi, con la sua bellezza e la sua ingiustizia. Perché certe connessioni non esistono per diventare “una storia”. Esistono per ricordarti che sei ancora capace di sentire. E poi ti lasciano con un compito difficile: tornare nella propria vita.

Perché quel finale ci perseguita, oggi, più di ieri?

Nel 2003, Lost in Translation era già un film sul disallineamento. Ma oggi sembra ancora più chirurgico, perché nel frattempo abbiamo reso il disallineamento una condizione cronica. Non è più una fase, ma uno sfondo. Non “mi sento fuori posto” ogni tanto. Mi sento fuori posto mentre faccio le cose che dovrebbero farmi sentire a posto.

Viviamo in un’epoca in cui è diventato normalissimo comunicare sempre e sentirsi soli. Non è solo questione di solitudine. Ma di traduzione. Oggi siamo “costretti” a tradurre continuamente quello che viviamo, a renderlo leggibile e a dargli un’etichetta. A trasformarlo in una forma che non faccia paura agli altri e, soprattutto, non faccia paura a noi. Quando stai bene, devi dimostrarlo; quando stai male, devi raccontarlo “bene”. In un certo senso, il sussurro finale funge da opposto del nostro tempo. È un momento che esiste e basta. Non diventa una prova. Resta un’esperienza privata in mezzo a un film che tu stai guardando. È quasi un paradosso, e infatti ti resta addosso.

E poi c’è un’altra cosa, forse la più fastidiosa e la più onesta. Quel finale ci perseguita perché non ci offre la consolazione più comune, ovvero l’idea che tutto, prima o poi, si concluda. Noi oggi abbiamo una fame enorme di chiusure, perché la realtà – per certi versi – è piena di finestre aperte. Chat non lette, relazioni lasciate in sospeso, possibilità che non diventano scelte, quei “vediamoci presto” che non trovano mai un giorno preciso in cui vedersi. Il sussurro di Bob è la versione più pura di questa dinamica. È la prova che certe cose finiscono senza “finire”.

La vera domanda non è più “che cosa si sono detti”, ma “che cosa rappresenta, nel film, il fatto che noi non possiamo saperlo”.

Ma torniamo alla scena finale. È paradossale, quasi ironico, che un film che parla di fraintendimenti linguistici e culturali sceglie di finire con un messaggio che non può essere tradotto, nemmeno dallo spettatore. Ma c’è anche un simbolismo spaziale molto preciso. Lui la richiama indietro nella folla, mettendo in scena la cosa più fragile possibile nel posto più instabile possibile. Un’intimità nel rumore. Un segreto dentro una città che ti inghiotte. Tokyo, in quel momento, è la materializzazione del “passaggio”. Gente che cammina, semafori, movimento continuo. Loro due sono “solo” una parentesi che si chiude dentro una città che non smette di scorrere.

E infatti quel sussurro funziona come un rito di passaggio. Non nel senso romantico, ma di trasformazione. Il sorriso di Charlotte non è una “risposta”, ma è un segno che simboleggia qualcosa arrivato a destinazione. Ed è qui che il tema della traduzione si sposta. Fino a quel momento, il film ci ha mostrato cosa succede quando le parole non bastano. Nel finale ci dice che a volte le parole non servono proprio, e che alcune verità hanno bisogno di restare non dette per rimanere vere.

Il finale sospeso sposta il significato dall’informazione alla relazione. Non conta cosa si dice, conta che qualcuno, in un punto preciso della tua vita, ti abbia detto qualcosa che ti ha rimesso a posto, seppur solo per una manciata di giorni.

La chiusura più onesta (forse) è accettare che non c’è chiusura

Lost in Translation non finisce quando loro si separano. Finisce quando si accetta che alcune connessioni, a volte, non sono fatte per diventare una storia, ma per diventare un ricordo. E magari è per questo che, dopo i titoli di coda, ti viene voglia di tornare indietro. Non per capire la frase mancante. Per tornare a quel tempo sospeso in cui la vita, per un attimo, si era fermata abbastanza da farti sentire qualcuno.

La cosa più crudele – e più bella – è che quel “qualcuno” non era un personaggio. Era una possibile versione di te che il film fa emergere, la fa respirare, e poi la lascia andare. E tu, quando finisci il film, ti accorgi che non stai pensando a Bob e Charlotte come a due persone da “risolvere”.

Stai (forse) pensando a quel punto della tua vita in cui anche tu avresti avuto bisogno di una frase non traducibile, sussurrata piano, solo per ricordarti chi eri.