L’insostenibile pesantezza dell’essere corpo è un viaggio d’amore.

C’è un filo invisibile che forse non esiste, eppure possiamo inventarlo.

È quello che lega l’opera del regista David Cronenberg e la saga d’animazione di Shrek.

È il corpo.

Il nostro corpo.

E tutto ciò che ne consegue.

The body is the essence, dice Cronenberg.

The essence of human existence, what we are.

Sono io, in questo corpo, dice Fiona a Ciuchino, quando si rivela nelle sue fattezze da orchessa.

Un giorno, una persona mi ha detto: quando mi manchi, è il tuo corpo che mi manca. La tua presenza.

È qualcosa che riguarda l’esserci, il toccarsi, il qui, l’ora.

E, ancora, in un museo in Portogallo, un’opera d’arte recitava: ciò che sempre parla in silenzio è il corpo.

Ecco, credo sia tutto qui.

Il corpo è tutto.

La filmografia di David Cronenberg e la saga di Shrek hanno entrambe un corpo vivo come fondamento. Un corpo in mutamento.

Di giorno in un modo, di notte in un altro: recita, infatti, la maledizione inflitta alla principessa Fiona.

Corpi mutanti.

Espansione, tensione, dilatarsi, trasformarsi, diventare altro: questo è il loro cuore, sebbene batta a ritmi piuttosto diversi. Ma se, nel primo caso, si convoglia tutto l’eros, tutto l’orrore, tutta la critica sociale attuale nella dimensione del body horror; nel secondo la riflessione si fa privata ed emotiva, dietro l’apparente leggerezza dell’animazione al computer di Shrek.

Cronenberg e Shrek soppesano il corpo mutante con bilance inverse.

E, se l’orrore può da un lato trascinare in basso, dall’altro si sa che, per la leggerezza e bellezza dei corpi, c’è sempre una via.

L’amore.

Il corpo in Cronenberg: dal bello al brutto

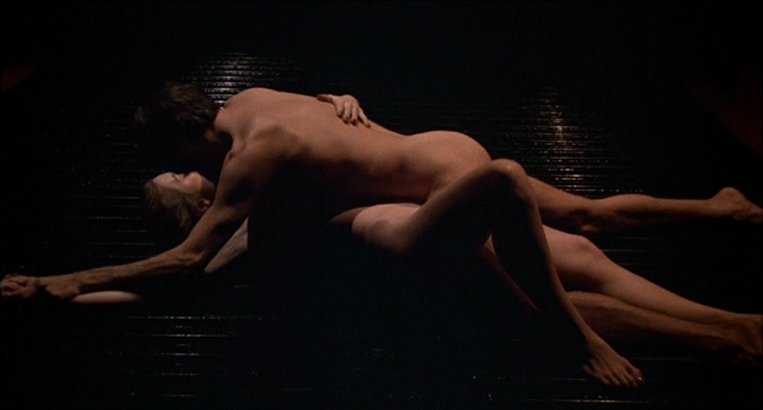

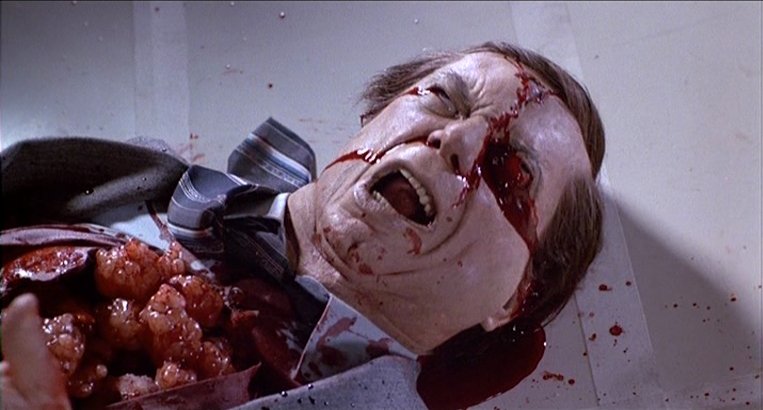

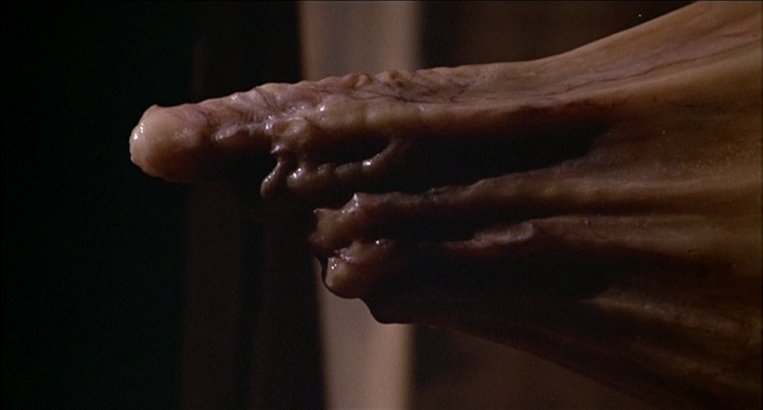

In Cronenberg, e penso a film come Videodrome (1983), prima di tutto, Crash (1996) e La promessa dell’assassino (2007), il corpo bello si fa brutto.

Si sfalda, si contorce, si annerisce imbrattandosi di oscurità perturbante, fatta di violenza, ossessione, allucinazione, morte, perversione, contaminazione. Si sporca di tatuaggi, sangue, macchine, altri corpi. E si fonde fino a perdersi, a dimenticarsi chi si è, a corrompersi. È un corpo dilaniato, dolente, che lotta. Come quello di Viggo Mortensen nello scontro quasi mortale nella sauna, nell’ultimo film sopracitato.

Ed è un corpo più distruttivo che creativo, anche quando profetizza la new flesh. Perché è sterile l’allucinatoria fusione con la macchina, con la tecnologia, anche se capace di generare ibridi. Porta comunque tutto alla morte. O, meglio, al nulla. Al silenzio. L’illusione d’immortalità che ci dà internet è fittizia. Non può comunque esserci morte, se non c’è vita. È solo una labile terra grigia di confine.

Senz’anima. Senz’amore.

I corpi di Cronenberg, bellissimi, anche quando scopano, non hanno amore. Non ne sono capaci, non è stato loro insegnato.

Il corpo è una macchina, e, di certo, lo è più da guerra che d’amore.

Perché non c’è spazio per la tenerezza, se l’amore si fa è sui detriti di un mondo corrotto e torbido, dove la meccanica dei corpi si fonde con quella dei motori, in un’eccitazione estremizzante le filosofie del futurismo.

D’altronde, il Manifesto del futurismo recita: un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia.

E, ancora: non v’è più bellezza, se non nella lotta.

E se quei corpi cercano contatto è solo per un attimo, e non è per comunicare davvero, quello è impossibile. Possono solo sfiorarsi, collidere, godere dell’attrito, anche solo per un orgasmo. O quasi.

C’è un punto in cui la carne cessa di essere solo carne, e la macchina cessa di essere solo macchina.

E Crash, dibattutissimo Premio della giuria a Cannes, s’incastra tutto lì, con un tempo sospeso ovattato, emozioni dimenticate, niente rallentatori, solo urti brevi, secchi, già finiti prima ancora d’accadere. Morandini scrive che Crash è un film del Terzo Millennio ancor prima che il millennio cominci davvero. È il porno meccanico dell’era contemporanea, dove si sfogliano videocassette d’incidenti come in una videoteca a luci rosse. Eppure, Crash è anche un film silenziosamente filosofico, un’opera che riflette sulle conseguenze dell’essere umani in un mondo dove l’oggetto più quotidiano (almeno d’allora) – l’automobile – è anche il più carico di pulsioni represse.

È un film sulla violenza e sul sesso, sì, ma è anche un discorso sulla percezione, su come il mondo esterno penetri in quello interno, deformandolo.

Laddove in Videodrome si parla di nuova carne, qui si assiste a una genealogia dell’ibrido. Cicatrici e protesi sono indizi e briciole di corpi erotici, macchine per scopare. L’automobile diventa estensione nervosa, luogo di contatto e mutazione. E, come ogni mutazione, anche questa è ambigua, doppia. Tra eccitazione e apatia, desiderio e morte.

Crush e crash accelerano insieme, allora. E, se l’impatto è mortale, non importa.

Eros e thanatos viaggiano sempre a braccetto, del resto. Fino ad annullarsi. Fino alla morte del sentimento.

Il corpo in Shrek: dal brutto al bello

In Shrek, al rovescio, il corpo brutto si fa bello. Perché è un corpo che sceglie l’amore.

Shrek è un orco, vive solo nella sua palude, è arrabbiato.

«Mi giudicano ancora prima di conoscermi», dice a Ciuchino.

E, ancora: «è il mondo che sembra avere un problema con me».

Si definisce: «un grosso stupido orrendo orco».

E si chiede: «chi potrebbe amare un’orrenda rivoltante bestia?»

Oh, Shrek. Come ti capisco. Come ti capiamo, tutti noi.

Shrek è un film d’animazione del 2001 diretto da Andrew Adamson e Vicky Jenson.

Basato sull’omonimo libro del 1990 di William Steig, prodotto da DreamWorks Animation, presentato in concorso per la Palma d’Oro a Cannes come primo film d’animazione dopo Peter Pan (1953), è il primo capitolo della serie e primo Oscar per il miglior film d’animazione nel 2002.

Ma cos’è davvero Shrek? Shrek deriva dal tedesco e dallo yiddish e significa paura, terrore.

Perchè Shrek è un orco. Fa paura.

È brutto.

I greci credevano che un corpo bello fosse lo specchio di un’anima bella, limpida.

Si parla di kalokagathia. Nella cultura greca del V secolo a.C., è l’ideale di perfezione fisica e morale dell’uomo. L’identità tra ciò che è bello e ciò che è buono.

Ma è davvero così?

La strega cattiva di Biancaneve è una vecchia raggrinzita, il principe azzurro è un baldo giovane rampante, la fanciulla da salvare nella torre più alta è una principessa bellissima.

Le fiabe si esauriscono davvero qui? Le storie che possiamo raccontarci?

Questa narrazione del bello è la più antica del mondo eppure è anche la più attuale.

Oggi si riduce tutto a copertina e marketing. Una superficie levigata, direbbe Byung-chul Han. Basta che sia bello, instagrammabile, sexy.

Scrollare e godere: queste sono le parole d’ordine.

Il corpo nello schermo

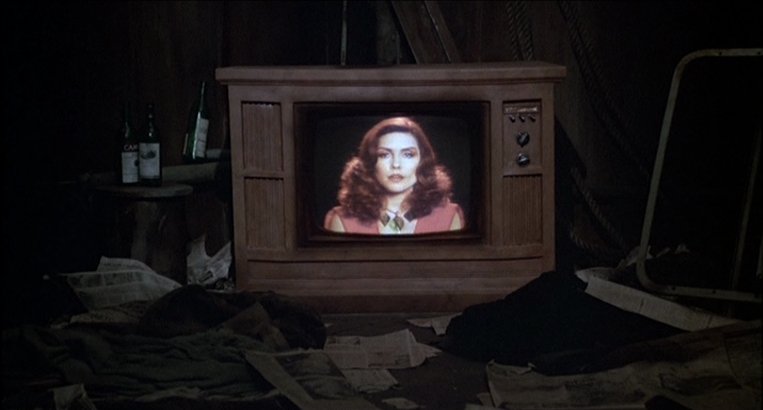

Cronenberg aveva già previsto questo con Videodrome.

Film innovatore del movimento indipendente della Hollywood degli anni ottanta, è un body horror che affronta i temi cari al regista canadese della mutazione della carne e della fusione fra tecnologia e uomo.

D’altronde, come dice in un’intervista: il corpo è l’essenza, tutto viene da lì, inclusa la tecnologia.

Quindi, anche la tecnologia diventa chi siamo. Internet, i social media. Sono appendici dei nostri corpi. Come se Chatgpt fosse un’escrescenza del nostro cervello o il nostro cellulare una nostra mano. È grandioso, bellissimo. Ma è anche orribile, terrificante. Tira fuori il nostro peggio e il nostro meglio.

È quello che siamo.

«Lo schermo televisivo ormai è il vero unico occhio dell’uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. E che la televisione è la realtà. E che la realtà è meno della televisione.»

(Brian O’Blivion, Videodrome)

Cos’è reale? Sappiamo ancora distinguerlo?

Una storia su Instagram è più vera di un momento vissuto offline? Se qualcosa non è condiviso è stato vissuto veramente? Se non pubblichi la tua felicità sei davvero felice?

Il tuo corpo è bello solo se lo posti?

La tua immagine scavalca te stesso nella sua stessa emissione. Ma è un corpo che ha perso la sua realtà, che si fa bidimensionale, perché perde quel tuttotondo interiore, quello scavo psicologico. Bisogna rispettare i canoni, essere in forma, piacere esteticamente. Il like è tutto. Vuol dire che piaccio, che sono una persona apprezzata, stimata, desiderata.

«La levigatezza è il segno distintivo del nostro tempo. È ciò che accomuna le sculture di Jeff Koons, l’iPhone e la depilazione brasiliana. Perché oggi troviamo bello ciò che è levigato? Al di là dell’effetto estetico, esso rispecchia un generale imperativo sociale, incarna cioè l’attuale società della positività. La levigatezza non ferisce, e neppure offre alcuna resistenza. Chiede solo un like.»

(Byung-chul Han)

Il nostro è un corpo vivo e ruvido che desidera altri corpi levigati, su schermi.

E non è poi la storia di Max Renn, il protagonista di Videodrome, che brama solo corpi da idealizzare perché lontani e contenuti in quella scatola magica che è la televisione? Quel mondo altro incorniciato in quella finestra dei desideri?

E non è poi il cinema?

Videodrome è un’operazione metatestuale. Come un gioco di scatole cinesi.

Noi spettatori che guardiamo Videodrome guardiamo a nostra volta noi stessi guardare Videodrome.

E non smettiamo mai. Come Max.

E così posticipiamo la nostra morte, la abbreviamo, come dice Calvino quando parla di digressione.

Come la principessa Shahrazād non può smettere di raccontare al sultano che la tiene prigioniera una novella ogni notte.

È sempre un gioco di riflessi, riguarda sempre il nostro bisogno di rivederci nelle storie che ci raccontiamo, di guardarci allo specchio.

Desideriamo altri corpi dentro schermi. Ma, dentro, ci siamo sempre noi.

Anche se all’apparenza, in quella cornice, siamo più irreali. O, forse, iper-reali. Più reali del reale stesso.

Lo schermo levigato allora può mordere, può farsi carne. Carne più viva della stessa nostra.

La realtà digitale ha dita lunghe, labbra più seducenti di quelle reali, corpi più belli dei nostri.

L’estetizzazione diffusa e la veloce proliferazione di immagini levigate, consegnate al consumo, conducono a una fondamentale anestetizzazione. Nulla più accade e ci riguarda nel profondo, e così l’arte diventa, come già avvertiva Nietzsche, solo occasione di una momentanea eccitazione.

Byung-chul Han scrive nel 2018 il testo La salvezza del bello. E parla di questo.

Ma l’originaria esperienza del bello è invece una scossa estatica che ci trasforma e si prolunga anche nella vita etica e politica.

La bellezza non rimanda al sentimento di piacere, ma a un’esperienza di verità.

Sciascia, ne Il giorno della civetta, in un dialogo illuminante tra il capitano Bellodi e il capomafia don Mariano Arena, dice: «“per lei, vedo, la bellezza non ha niente a che fare con la verità.” “La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù non c’è più né sole né luna, c’è la verità.”»

E chi ha voglia, oggi, di verità? Di buttarsi giù nel pozzo?

L’insostenibile bellezza della leggerezza

Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo.

Ma quale bellezza? Dove la si può vedere, trovare? Come la si può definire?

«Non è così che una principessa dovrebbe essere», dicono in Shrek.

Oppure, «tu non dovresti essere un orco».

E come dovremmo essere allora?

Non esiste un ingrediente segreto.

Non c’è bellezza. O corpo bello.

Shrek e Fiona si amano, sono due orchi. Vivono in una palude, si lavano nel fango, ruttano all’unisono.

E se fosse nelle nostre imperfezioni e brutture la bellezza più sincera?

La bellezza è davvero verità, allora, signor Bellodi.

«Non riesco a capire, dovrei essere bellissima», dice Fiona a Shrek nel finale, quando il bacio del vero amore cristallizza la sua forma definitiva in quella d’orco.

E la verità è semplice, quasi cristallina.

«Ma tu sei bellissima», dice lui.

Abbiamo parlato di bellezza, di verità, di era digitale, di desiderio. Di corpi. Ma come li dipingo?

I corpi hanno sempre spazi, interminati spazi, tra loro.

Siamo peso, siamo visibilità, siamo uno e al contempo molteplicità.

Il corpo ci illude di poter raggiungere mete, di poter essere davvero uno, davvero qui, davvero fermi, solidi, afferrabili.

Penso alla mano di Aristotele, rivolta verso il basso, pacificatrice, come una tregua, nella Scuola di Atene di Raffaello.

Ma essa non viaggia sola, ha sempre un contraltare con sé, è quel cielo indicato da Platone, leggero inafferrabile eppure pesantissimo, gonfio d’idee come una mongolfiera di teste e pensieri.

Proust scrive: «e comprendevo l’impossibilità contro la quale urta l’amore. Noi ci figuriamo che esso abbia come oggetto un essere che può star coricato davanti a noi, chiuso in un corpo.

Ahimè! L’amore è l’estensione di tale essere a tutti i punti dello spazio e del tempo che ha occupati e occuperà. Se non possediamo il suo contatto con il tale luogo, con la tale ora, noi non lo possediamo. Ma tutti quei punti noi non possiamo toccarli.

Forse, se ci venissero indicati, potremmo arrivare sino a essi; ma noi procediamo a tentoni senza trovarli. Di qui la diffidenza, la gelosia, le persecuzioni. Perdiamo un tempo prezioso su di una pista assurda, e passiamo senz’accorgercene accanto alla verità.»

Quindi, il corpo è peso. Parliamo di gravità, di terra, di materia.

Perfino di pesantezza dell’essere se vogliamo, e, intanto, noi cerchiamo l’inverso.

Leopardi, racconta Calvino, nella sua prima conferenza delle Lezioni americane del 1985 dedicata alla Leggerezza, nel suo ininterrotto ragionamento sull’insostenibile peso del vivere, dà alla felicità irraggiungibile immagini di leggerezza: gli uccelli, una voce femminile che canta da una finestra, e così via.

È una quête senza fine. Un continuo andare. Nel vento. Verso la leggerezza, la bellezza, la verità. L’amore.

Un continuo andare verso l’invisibile. Cercando, anche lì dentro, un corpo.

Perché abbiamo bisogno di toccarle, le cose. O, almeno, vederle.

Anche se vuol dire cercarle nel vento. Soprattutto.

Nella quarta delle Lezioni sopracitate, sulla Visibilità, Calvino parla d’immaginazione come la capacità di rendere visibili le cose pensate, come un repertorio del potenziale, dell’ipotetico, di ciò che non è né è stato né forse sarà ma che avrebbe potuto essere.

E il corpo è prima di tutto essere.

È vita, presenza.

Ed è, ancora, piacere.

Ed è il mezzo che ci è dato. Come la pancia di un teatro. E, noi, dentro, agiamo.

Ma è solo un involucro, un riflesso.

Uno specchio. O, forse, di più.

Il corpo è quello che siamo.

E se Cronenberg ha bisogno di sgretolarlo per ritrovarsi, Shrek invece ci dimostra che costruire è più coraggioso.

L’insostenibile pesantezza (e bellezza) dell’essere corpo è il viaggio di consapevolezza, accettazione e amore che percorriamo ogni giorno.

Con noi stessi. Con la nostra verità.

È vivere la vita, alzarsi la mattina, rivedersi in quello specchio, riconoscersi, perdonarsi.

E in quel pozzo di cui parla Sciascia ci sei solo tu.

La tua immagine, la tua verità, la tua bellezza. Ma, soprattutto, l’amore.

Il tuo.