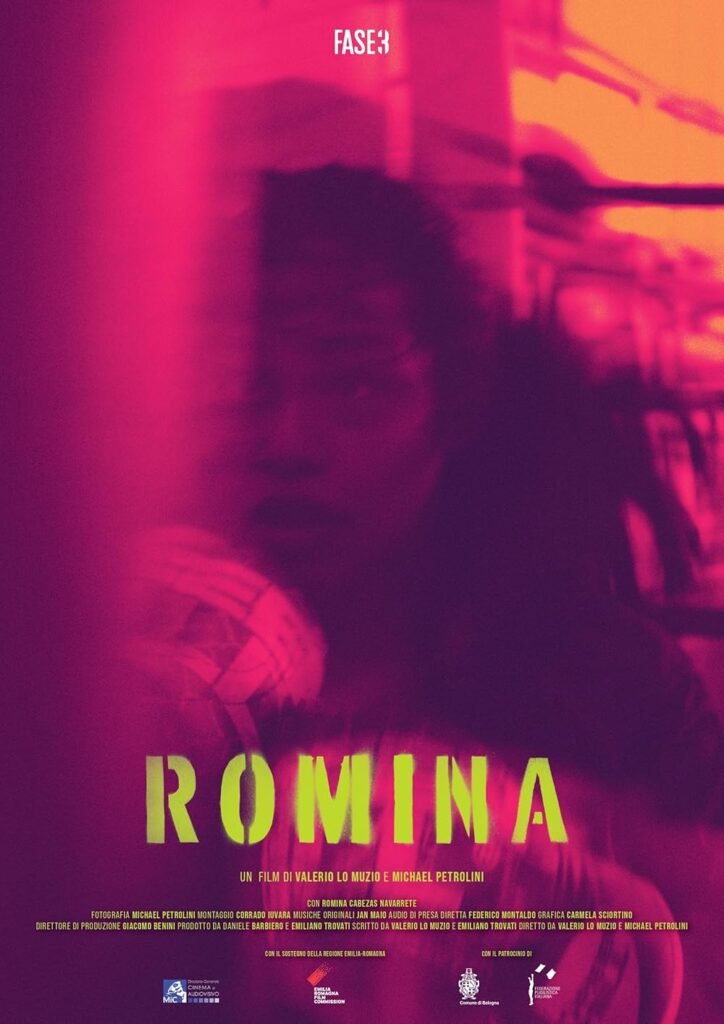

Romina (2019) di Valerio Lo Muzio e Micheal Petrolini

Se ti impegni, ce la fai. Insegui i tuoi sogni. Sii competitivo. Questo ci insegna l’etica neoliberista. Anzi quel realismo capitalista che da decenni governa l’occidente (e non solo quello ormai). Ce lo insegna la retorica figlia di un sistema socio-economico che si autoalimenta proprio grazie a questa retorica. Ma ce lo insegnano anche le immagini. Le grandi narrazioni cinematografiche. Storie di successo, self-mad men, storie di rivincita, rivalsa. Tante cenerentole abitano l’occidente e tante altre lo abiteranno. Questo è ciò che ci mostra e ci fa credere il grande cinema hollywoodiano o il cinema istituzionale. Elimina i contesti sociali, le condizioni economiche, le difficoltà quotidiane. Quando storie di fallimenti, storie di marginalità, di subalternità, storie che mostrano le conseguenze reali di questo sistema e questa retorica, diventeranno protagoniste?

Romina, documentario di Valerio Lo Muzio e Micheal Petrolini, copre questo vuoto. Rovescia questa retorica. Nella storia personale, nella vita quotidiana, della giovane pugilessa Romina con le sue difficoltà familiari, economiche, sociali si manifestano le conseguenze reali della marginalità e della subalternità. Osserviamo le contraddizioni e la precarietà della vita suburbana moderna, tra precarietà del lavoro, difficoltà familiari e anche sogni materiali.

Nella lotta personale di Romina, con sé stessa, con lo sport, con la vita, si interseca la lotta sociale di una collettività, quella della palestra popolare Bolognina Box, che si pone come aggregatore sociale dal basso. Una lotta che trova proprio nel fallimento, nel contrario della retorica neoliberista, la sua vera forza. Un documentario che riesce nell’impresa di decostruire questa sognante retorica partendo, restando e arrivando alla marginalità.

Valerio Lo Muzio, uno dei due registi di Romina, ci parla di questa decostruzione quanto del peso dell’affrontare, produrre e distribuire un documentario come questo, nell’impossibile contesto cinematografico nel quale stiamo vivendo. Potete trovare Romina in streaming sulla piattaforma online Openddb.

Come stai, come state, come sta procedendo soprattutto la distribuzione di Romina?

VALERIO LO MUZIO

Stiamo bene, non ci aspettavamo un successo del genere, nel senso che comunque sono arrivati un sacco di premi, ma al di là dei premi sono arrivate le gratificazioni maggiori che vengono dal confronto col pubblico in sala.

Nel senso che quando vai fuori, fuori da Bologna, vedi che comunque il film piace, gli spettatori che non hanno mai conosciuto la storia della Bolognina Box, non conoscono Romina, non conoscono noi e li vedi uscire commossi dalla sala, ti rendi conto che quel film piace e che lascia un messaggio, ed è la cosa secondo me più importante quando fai film.

Un documentario, così come un film, secondo me lo si fa per il pubblico, non solo perché hai qualcosa di profondo da dire, lo fai per lasciare un messaggio alle persone e sapere che questo messaggio arriva è la cosa che a mi gratifica di più.

E ti stai dando una spiegazione di questo successo?

VALERIO LO MUZIO

Secondo me è perché abbiamo provato a raccontare con estrema onestà e sincerità uno spaccato di vita che viene sempre marginalizzato.

Alla fine Romina è una ragazza di vent’anni, di seconda generazione, che fa i lavori più umili e precari che esistono. Sono un po’ gli invisibili della nostra società. Sappiamo che esistono ma salgono alla ribalta della cronaca magari quando fanno del casino nei quartieri periferici. Penso ad esempio ai ragazzini che a Casalecchio sono saliti all’onore della cronaca perché durante un concerto è scoppiata una rissa e allora si parla di loro. Di questi ragazzi che vengono chiamati spesso i maranza, con termini discriminatori.

Alla fine questi sono dei ragazzi che noi possiamo vedere tutti i giorni perché sono quelli che lavorano a tre euro l’ora nei bar, nei ristoranti che frequentiamo, che fanno i lavori più di merda che esistono in Italia, sottopagati, sfruttati. Raccontare questo spaccato, questo contesto giovanile, secondo me è una cosa che arriva. Farlo con sincerità soprattutto.

A livello di distribuzione sta andando molto bene, siamo ancora sulla fase dei festival. In questo momento partecipiamo a RIDF a Roma, il Roma International Documentary Festival, e poi andiamo ad Helsinki a febbraio, a Dockpoint, e stiamo aspettando alcune risposte su altri festival internazionali da questo punto di vista. Stiamo per partire con la distribuzione theatrical e anche streaming, abbiamo degli accordi con alcune piattaforme. Si può trovare online su Open DDB.

Come avete incontrato Romina? Raccontami un po’ la genesi del documentario?

VALERIO LO MUZIO

Io lavoravo come giornalista per Repubblica, nel 2019 c’era il Covid, e Pamela Malvina, che è l’atleta che nel film si vede vincere alla fine, aveva appena conquistato i titoli italiani dilettantistici. Quindi Repubblica mi ha chiesto di andarla a intervistare, perché lei nel lavoro di tutti i giorni è un’infermiera dell’ospedale maggiore, e quindi in quel momento si stava confrontando sia con il Covid mentre vinceva un titolo assoluto.

Quindi sono andato lì, ho incontrato Pamela, ho conosciuto l’allenatore Alessandro Danè, il direttore sportivo Franco Palmieri, e mi sono subito innamorato di quella realtà. Ritrovarmi all’interno di una palestra del genere, una palestra popolare, con determinati valori, con iniziative sociali che portano avanti il territorio, mi è piaciuto particolarmente. Loro mi hanno chiesto di dargli una mano, e quindi sono diventato il loro ufficio stampa.

In quel momento io avevo appena concluso il mio primo documentario, che è Il gioco di Silvia, che ho girato con Emiliano Trovati, che poi ha fatto l’autore anche in Romina. Alessandro Danè mi ha detto: «ma visto che fai documentari, perché non fai un documentario sulla palestra popolare?» Lì ho conosciuto un po’ di storie delle persone che attraversavano quello spazio e mi aveva colpito molto la storia di Romina. Poi l’ho conosciuta di persona. La fisionomia del volto, ma anche come lei fisicamente, mi ha colpito un sacco, perché è molto bassa ma l’ho vista combattere e dava tutto sul ring, sembrava un’altra persona. Poi il fatto che non parlasse molto ma che comunque lasciava trasparire tanto da quegli occhi, mi ha colpito molto.

Da lì ho avvisato Phase 3, la casa di produzione di cui sono socio, loro hanno sposato subito l’idea di realizzare un documentario di questo tipo e ho coinvolto Michael Petrolini. Abbiamo condiviso la regia, poi lui ha fatto anche la direzione della fotografia, mentre io sono rimasto anche nel team autori. Ho acquistato una telecamera e gli obiettivi per poter fare queste riprese, il fonico all’inizio non c’era, quando è venuto neanche lui non sapeva se sarebbe stato pagato. Ci dedicavamo tutti quanti, non solo la crew, lo staff che faceva le riprese, ma anche la produzione a lavorare su un progetto senza sapere se avremmo mai preso un finanziamento meno. Eppure eravamo tutti comunque motivati a farlo. Poi abbiamo vinto prima il bando regionale della film commission e poi i selettivi del MIC, e lì abbiamo capito che lo potevamo fare e stiamo parlando di quattro anni fa.

Mi ha molto affascinato anche il titolo. Avete scelto il titolo Romina, che sembra proiettare già in una dimensione drammaturgica canonica, ovvero un personaggio che tu segui, a cui ti affezioni e che conosci. Che può entrare dentro gli archetipi dei personaggi e dei generi. Eppure c’è molto la dimensione della bologna box, quindi la dimensione di una collettività, di uno spazio collettivo e anche di una pratica di lotta, che non è solo lotta sul ring, ma è di lotta sociale. Come volevate raccontare la storia di Romina ma anche del contesto di riferimento?

VALERIO LO MUZIO

Il motto di quella palestra è: «gente che lotta dentro e fuori dal ring». Noi abbiamo scelto Romina come titolo perché ci piaceva centrare da subito dal titolo l’attenzione dello spettatore su Romina. La bolognina box è un personaggio secondo me della storia, così come lo è Romina, come lo è Berta, come lo è Alessandro, Franco, lo stesso fratellino Stanis o Fatima.

La bolognina box è un personaggio perché ha una linea drammaturgica e narrativa e perché è una palestra che fa da sfondo a un contesto sociale come quello della bolognina e credo che sia un elemento fondamentale di questa storia proprio perché la missione di quella palestra non è tanto quella di formare dei campioni. Lo scopo di una palestra popolare è quella di fare da aggregatore sociale all’interno di un contesto periferico, quindi di dare a tutte e tutti la possibilità di praticare uno sport e di realizzare se stessi, non realizzare un obiettivo sportivo, ma di trovare se stessi.

Magari in quella palestra c’è il ragazzo che sogna di diventare il campione del mondo, ma c’è anche quello che magari va lì per superare delle insicurezze o dei disagi personali e la cosa bella di quella palestra è che è una palestra che cerca di abbattere ogni tipo di barriera, anche economica.

C’è chi va in quella palestra che non hai soldi o comunque non può permettersi l’iscrizione, ma si allena lo stesso e questo credo sia una cosa fondamentale nel contesto periferico. Perché comunque in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo, delle famiglie numerose che magari hanno una sola persona che lavora o lavora saltuariamente, precariamente, la prima cosa che va a tagliare è lo sport ai propri figli.

E quindi questo progetto mi ha entusiasmato fin da subito, volevo raccontarlo. Sia io che Michael sentivamo la necessità di raccontare un contesto del genere, ci siamo imbattuti nella storia di Romina e le cose sono avvenute girando. Per me il documentario è un atto di fede, mentre stai facendo un documentario sai che quel documentario può anche non portarti da nessuna parte, perché per quanto tu possa immaginarti una sceneggiatura, alla fine è vita vera e la vita vera non è un film, prende delle direzioni inaspettate.

Ci sono dei rischi nel fare il documentario, magari una storia che ti si prospetta interessante può succedere che il personaggio che vuoi raccontare cambia totalmente vita e rimani senza film, quindi è un investimento che fai sapendo che puoi perdere, è un bluff pazzesco da questo punto di vista.

Il documentario che volevamo fare era un documentario narrativo di formazione che raccontasse la storia di una ragazza che probabilmente non ce la fa a diventare campionessa. Sapevamo che Romina aveva un grande talento a livello sportivo, ma sapevamo anche, dato il contesto in cui vive e le problematiche che più o meno c’erano, che difficilmente sarebbe potuta diventare una campionessa.

Infatti il nostro obiettivo era proprio quello di non raccontare i soliti cliché che si vedono nei film, della ragazza che viene da un quartiere difficile, vive in una condizione precaria, che grazie alla box riesce a realizzare i propri sogni. Non volevamo fare il Million Dollar Baby, il cinema è pieno di queste storie. Volevamo raccontare la realtà e la realtà dice che a livello professionistico uno su mille ce la fa, che sia il calcio, che sia il pugilato. Tutto ciò comunque raccontarlo come sottotesto, visto che la box è solo una fase che affronta Romina nel percorso di crescita, di maturazione del personaggio.

Viviamo in una società che ci dice che realizzare i propri sogni è semplicissimo, basta che ti rimbocchi le maniche, ce la metti tutta e arrivano gli obiettivi, ma non è così. Il fallimento è una parte della vita che accade a ognuno di noi. Ma se vivi in un contesto marginale o meglio marginalizzato, realizzare i propri sogni è ancora più difficile, per quanto piccoli o grandi siano quei sogni.

Una cosa che mi ha stupito è stata la risposta di Romina, durante una delle prime interviste, alla domanda “qual è il tuo sogno?”. La prima cosa che mi ha risposto è diventare una pugile professionistica e la seconda è prendere la patente. Quando avevo 18 anni il mio sogno era prendere la patente per andare a farmi un viaggio, in macchina con i miei amici, il suo sogno invece era prendere la patente perché così per andare e lavorare da Amazon non doveva più svegliarsi alle 3 del mattino ma alle 5:15. Lì capisci tanto della portata dei sogni.

E deostruisce il mito neoliberista che ti dice “se ti impegni, ce la fai”. Infatti in questo documentario, specie in Romina, ci sta la riflessione sul fatto che la classe sociale ti pone dei limiti e tu hai degli ostacoli e che magari non li superi. Infatti quello che mi ha fatto assaporare la bellezza drammaturgia del documentario è il fatto che comincia con una vittoria e finisce con una sconfitta.

VALERIO LO MUZIO

Il finale in realtà non è proprio una sconfitta. Se parliamo della scena del combattimento sì, c’è una vittoria e c’è una sconfitta. Però è un finale dolce e amaro, nel senso che tu la rivedi all’interno di quel contesto che finalmente sembra procedere a gonfie vele, perché hanno trovato una nuova sede, una nuova sistemazione, e però la vedi che non che riprende a combattere. Questa cosa qua ti lascia un po’ di amarezza, ti dimostra che la vita delle volte ti piglia schiaffoni e ti chiude le porte in faccia. Non importa quanto tu ti impegni. Noi vediamo Romina per tutto il film che si fa un mazzo così, tra mille lavori, crescere un fratellino, l’essere presente in una relazione. Però non ce la fa, non ce la fa perché non è una sconfitta. Il fallimento purtroppo è una cosa che riguarda tutti quanti, tutti nella vita falliscono e bisogna accettarlo, deve essere uno stimolo per crescere per quanto ci riguarda.

C’è anche da dire che per una persona nata in Italia e con una cittadinanza italiana è tutto più semplice, magari per un migrante è ventimila volte più difficile. Per un italiano di seconda generazione come Romina o come i suoi amici tutto è estremamente più complesso, quella è la realtà che volevamo raccontarvi.

Un’altra a cosa che mi interessa capire è che sì tutte le opere artistiche alla fine sono politiche politico perché tu lo fai in un agone politico, però qual è l’accezione che si deve dare al documentario politico? Cioè al fatto che tu stai facendo un atto politico, un atto di rappresentazione di una lotta, di una resistenza?

VALERIO LO MUZIO

Per me un atto politico è accendere la telecamera. accendere la telecamera vuol dire che tu hai già un’intenzione di fare un qualcosa, di raccontare un qualcosa, frutto del tuo bagaglio culturale, della tua vita, delle tue esperienze e anche dei tuoi ideali. Quindi tutto nasce quando uno accende una telecamera o quando uno racconta una storia in un bar semplicemente, già quello è un atto politico, nel senso che comunque raccontare una storia ha una linea narrativa che riguarda un personaggio e quella ha delle regole, deve avere una drammaturgia, deve avere un climax, deve avere un finale. Ci sono delle regole da rispettare e quella cosa lì è una cosa che va fatta secondo me quando si fa un film o un documentario con estrema cura.

Il sottotesto per me deve essere di tipo politico. Per me il cinema deve sapere parlare a tutti, dalla persona meno istruita a questo mondo all’intellettuale borghese sulla sua torre d’avorio. Per me il cinema deve essere una forma d’arte universale comprensibile a tutti. Però un documentario, come un film, deve avere un sottotesto politico e lì c’è chi lo può comprendere e chi non lo può comprendere. Però io credo che questo documentario ne sia denso, basta pensare semplicemente agli striscioni che compaiono in vari momenti, che richiedono spazio, quella è una cosa che noi abbiamo messo, perché sono delle cose in cui noi ci rivediamo, crediamo.

In questa città c’è una mancanza di spazio, c’è gente che richiede spazio, le richiedono tutti lo spazio. Penso agli studenti universitari che non riescono a trovare una casa; penso agli infermieri che in questi ultimi mesi hanno detto che è impossibile lavorare a Bologna, non c’è un affitto; penso ai movimenti di aggregazione sociale che non hanno più spazi dove ritrovarsi. C’è una mancanza di spazio e le stesse mancanze di spazio ce le hanno in questo film la Bolognina ed è un tema che noi affrontiamo. L’altro tema è magari la precarietà di queste generazioni, messe lì, schiavizzate a tre euro l’ora.

Il mio compito è raccontare una storia e raccontarla dall’inizio alla fine con tutte le caratteristiche che una storia narrativa deve avere. Poi il sottotesto per me viene automaticamente perché lo sguardo del regista e dei registi, in questo caso il mondo, sia io che Michael condividiamo la medesima idea da questo punto di vista. Inserire la bandiera palestinese non è uno sprezzare l’occhio al pubblico, è semplicemente che in quel contesto in cui stiamo riprendendo, sono presenti bandierie palestinesi. Loro rivendicano quell’indipendenza politica e il genocidio che sta subendo la Palestina, quindi è sembrato normalissimo inserirlo, così come le espressioni che richiedono spazio.

Scelte che derivano dal fatto di fuggire un’imparzialità. Si dice sempre che specie parlando del “reale” bisogna essere imparziali.

VALERIO LO MUZIO

No, per me non esiste l’imparzialità. Io ho fatto il giornalista per tanti anni e una delle cose che ti vengono insegnate il primo giorno quando fai il mestiere del giornalista è che i fatti che accadono li puoi raccontare in mille modi diversi. Quindi uno tende ad essere imparziale, ma l’imparzialità non esiste. Io credo che comunque un documentario sia un atto politico di per sé, io sento da regista l’esigenza di raccontare una storia, ma sento l’esigenza di raccontare una storia per come vedo io il mondo, per quelle che sono le mie idee, quindi non sarà mai imparziale, è una dichiarazione già dall’inizio, quando accendi la telecamera, di un atto politico.

Questo fa pensare al peso che ha la forma documentaria? Ma anche alla complessità dello stare a metà tra la realtà e la finizione, una pratica che è sempre più evidente anche in Italia. Cosa pensi tu della storia del documentario italiano?

VALERIO LO MUZIO

Io penso che la storia del documentario italiano è nota. Noi abbiamo una grande tradizione a livello documentaristico, certo magari non come la Francia che fosse la patria del documentario. Non venendo da una formazione accademica cinematografica, è la prima forma che ho trovato per esprimermi in un modo più semplice e più simile a quello che è il mio background. Io facevo il giornalista, realizzavo dei reportage e ho trovato che il documentario non si discosta poi tanto da quella forma di racconto giornalistico. È un racconto più lungo che mantiene dei criteri più rigori per la dramaturgia, però poi alla fine racconta la realtà.

Per Romina noi non abbiamo settato nessuna scena, l’unica scena settata è quella delle biciclette in cui Romina sfonda apposta la quarta parete. Lo spettatore sa che non lo devi prendere per il culo. Se io vengo in sala e vengo a vedere un documentario e tu mi dici questo è vita vera, e poi vedo che è recitato mi incazzo. Per me lo spettatore è una cosa sacra. Noi abbiamo raccontato le scene per come sono avvenute, per come le abbiamo trovate davanti agli occhi, l’unica scena settata abbiamo messo che Romina sfondasse la quarta parete per far capire che questa è una scena finta. Per me un documentario fatto in questo modo racconta la realtà.

Visto che il documentario in realtà è la forma anche più economica e che anche per questo è più facile che sia politico. Mi ricordo che Giacomo Abruzzese che diceva che secondo lui il cinema politico italiano è un po’ traslato, è un po’ passato nel documentario degli anni 2000 perché era più semplice fare un film che fosse politico e quello che ti chiedo è anche magari un monito, un consiglio a chi si vuole approcciare.

VALERIO LO MUZIO

Secondo me chi si approccia al mondo del documentario deve fare quello che gli va. Per me è sbagliato definire dei film politici, per me i film sono film. Il racconto di una storia, per me è un atto politico già accendere la telecamera. Se ci sono dei canoni sul politico, in Italia chi fa film politici? Nanni Moretti? Basta, chi è rimasto? Per me un film politico è anche Vacanze di Natale, Cinepanettone commerciale, però Vanzina secondo me fa una critica sociale all’italiano degli anni 90 che nessun film ha fatto finora. Forse Fantozzi su un altro ceto che è il borghese impiegatuccio.

Per me dobbiamo smetterla di mettere delle etichette. Credo che un documentarista debba avere una forte esigenza di raccontare una storia e da questa storia è innegabile che ci sia un vissuto personale, delle proprie idee. Il documentario è una forma è molto più accessibile giustamente di come hai detto tu rispetto a fare un film di difinzione, sicuramente è il primo step che secondo me uno può fare.

Secondo me quando fai un film non è che ti chiedi che cosa lascerà, soprattutto un documentario, soprattutto all’inizio. Tu lo fai perché vuoi raccontare una storia, perché becchi una storia molto bella che merita di essere riconosciuta, di arrivare agli altri. Magari in fase di montaggio alcune scene le valuti nel senso che dici ah però se io inserisco questa scena qui senza avere un background dietro, lo spettatore magari intuisce questa cosa. Quell’operazione la puoi fare più in montaggio per un documentario, su un film no perché c’è una sceneggiatura già scritta, già pensata, c’è una casa di produzione con una determinata linea editoriale. È più difficile. Un documentario è sicuramente più genuino anche perché lo staff è ridotto a minimi termini da quel punto di vista, la gente che ci lavora è pochina rispetto a un film, quindi è un po’ più semplice forse.

Adesso immagino cercherete di far girare il documentario il più possibile?

VALERIO LO MUZIO

Stiamo partecipando a un po’ di festival, sono contento, spero che poi non esalere, poi ci sono tante difficoltà perché comunque sia la prima produzione di Phase 3, noi ci siamo trovati a dover fare da produttori, ma è la prima esperienza. Anche a livello di distribuzione non è semplice distribuire un documentario nei cinema. È difficile farlo cricvolare. Ora con il nuovo tax credit sarà la fine del settore del documentario a livello indipendente. Io già mi chiedo questo settore che fine farà?