«L’uomo ha bisogno di ciò che in lui vi è di più profondo»

(Andreij Tarkovskij, Scolpire il tempo)

Una campagna vasta, isolata. La nebbia ne scolora i contorni. Una macchina giunge lenta, come se il tempo stesso esitasse. Scendono un uomo e una donna. Dialogano.

Lui è un poeta russo, stanco della bellezza, incapace di trovare nella luce di quest’ultima il calore della propria memoria. Lei, la sua accompagnatrice, cerca di rincuorarlo con parole che suonano distanti. Così inizia Nostalghia.

È il 1983, ci troviamo in Italia, precisamente nel senese. Qui, Andreij Tarkovskij ambienta il suo primo film lontano dall’Unione Sovietica — e lontano, soprattutto, da sé.

Una pellicola ermetica, profonda, più naturale da contemplare. Un rito della memoria, dove il tempo è dilatato, tanto da diventare attesa, noia, strazio. La parola è così silenzio, la nostalgia diventa preghiera, che spinge a chiederci: come può l’essere umano restare integro in un mondo che lo separa dalle sue radici, dalla fede, e, soprattutto, da se stesso?

Andrej Gorchakov, alter ego spirituale e intellettuale del regista, è un poeta russo in Italia per scrivere la biografia di un compositore dimenticato del XVIII secolo. Ma la ricerca esterna si dissolve presto in un pellegrinaggio interiore, in un dialogo muto tra ricordi e rovine, tra la sacralità del tempo perduto e l’irrimediabile decadenza del presente. L’Italia, storicamente idealizzata come culla della civiltà, si trasforma qui in un purgatorio liquido e nebbioso, il cui paesaggio sembra rigettare ogni forma di appartenenza.

Una società in decadenza

In Nostalghia, le rovine sono lo specchio di un’umanità smarrita, incapace di abitare se stessa. Tarkovskij filma paesaggi corrosi dal tempo, architetture svuotate di sacralità, spazi che non proteggono più, ma espongono ai sentimenti più opprimenti. Non c’è progresso in questa Italia onirica e malinconica: solo ciò che è crollato resta, come testimone di ciò che poteva essere e non è stato.

L’Italia, terra dell’arte e della fede, si presenta come un corpo invecchiato che ha dimenticato il proprio spirito, dove la “nostalghia” non è solo del poeta esiliato, ma di un’intera civiltà che guarda al proprio passato con rimpianto e incapacità di rinascere.

Tarkovskij contempla. E nel contemplare mostra la crisi di una civiltà che ha reciso il legame con l’invisibile. Nostalghia diventa allora uno specchio ustorio, che brucia piano ma inesorabile, e ci riflette, domandando: siamo davvero ancora capaci di abitare il mondo?

I personaggi si muovono in una realtà crepuscolare, dove la modernità ha fallito il suo compito: non ha redento l’uomo, non lo ha avvicinato al senso, ma lo ha esiliato. Il poeta russo protagonista è lo spettatore e il relitto di questo mondo: osserva, cammina, ascolta — ma tutto ciò che riceve è una eco, una lingua che non parla più al cuore. La città (Roma) è piena, ma gli uomini sono soli. La cultura abbonda, ma la saggezza è scomparsa. Il benessere cresce, ma il vuoto interiore dilaga.

«Tutto il genere umano, oggi, è diviso in unità separate, ognuno se ne sta per conto proprio, ognuno nel suo solco; ognuno si tiene a distanza… e finisce per respingere gli altri ed esserne respinto»

(Fedor Dostoevskij, I fratelli Karamazov)

La nostalgia, diventa così, un rifugio necessario contro l’inarrestabile solitudine dell’esistenza moderna. Il poeta russo, infatti, smarrito in una terra straniera, si aggrappa ai ricordi come a un’ancora di salvezza, un ultimo baluardo contro l’erosione dell’identità. I ricordi diventano un tentativo disperato di ricostruire un legame con un mondo ormai lontano, ma ancora vivo dentro di sé.

Ma può essere vista anche come una fragile illusione: la fuga nel passato rischia di esacerbare l’alienazione, trasformando il ricordo in un abisso di malinconia. Così, Tarkovskij ci mostra l’essere umano diviso tra il ricordo e la realtà — una condizione universale, segno dei nostri tempi disgregati e smarriti.

Il rito del folle: l’importanza dei simboli

In Nostalghia, Domenico non è il folle. O, meglio, è folle solo agli occhi di una società che ha smarrito il senso del sacro. È l’alter ego stravolto, incendiario, del poeta Andrej: due figure speculari, due riflessi dello stesso dolore. Uno cerca la salvezza nella memoria, l’altro nella profezia. Uno tace, assorto nella nostalgia; l’altro grida, posseduto da una verità che brucia.

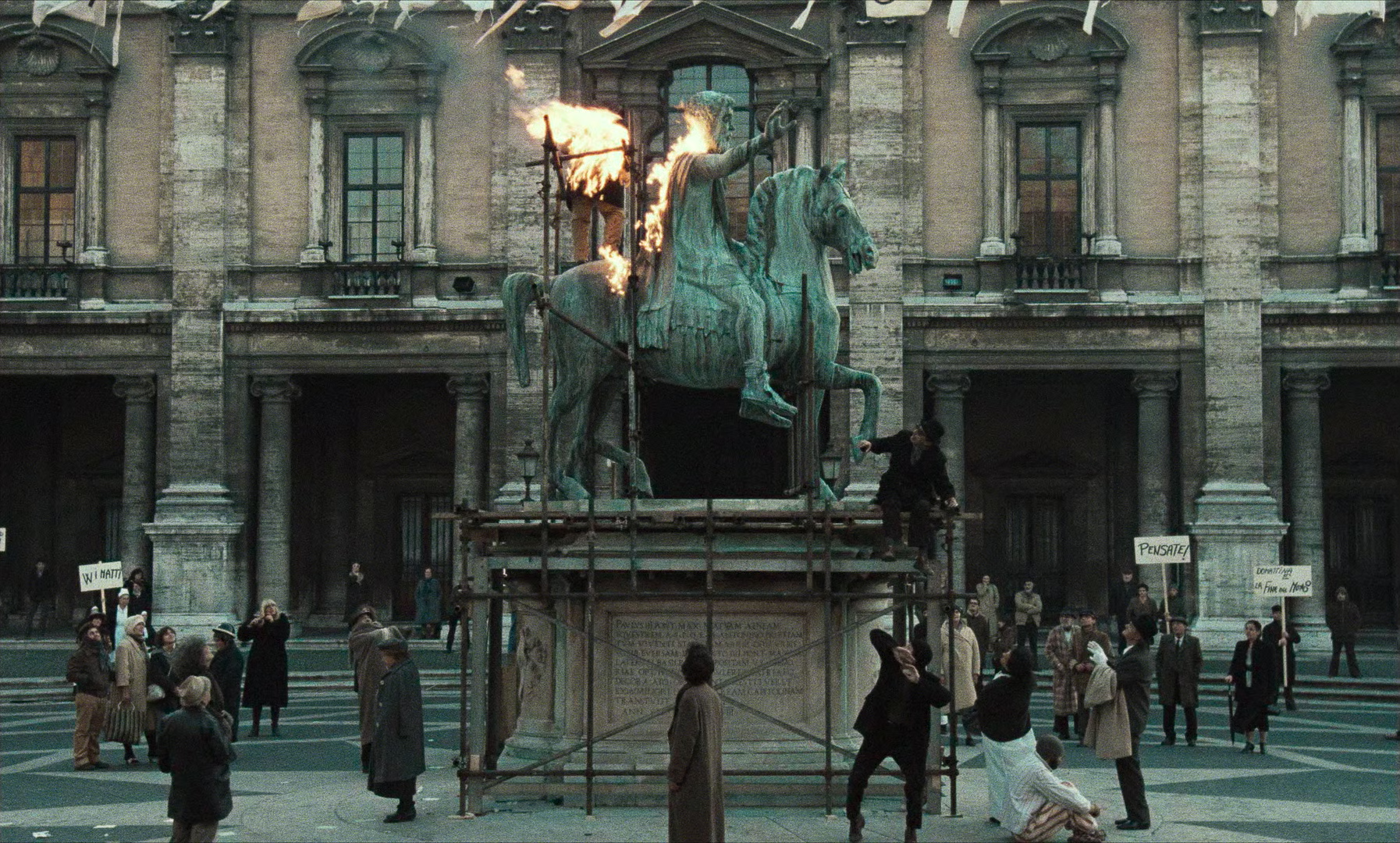

La carne sofferente di Andrej trova in Domenico la propria estensione mistica, la propria voce inascoltata. Quando il poeta tace, Domenico esplode. E il suo monologo davanti al Campidoglio è come un grido apocalittico che lacera l’aria: una condanna senza appello a un’umanità che ha “sostituito il bene con il benessere”, che ha “perso la libertà perché ha avuto paura”. Parole che ricordano una preghiera, seppur distorta, liturgia disperata di chi sa che non c’è più tempo per restare immobili.

Domenico si dà fuoco. Non per follia, ma per fede. Perché solo col fuoco si può redimere un mondo glaciale, dove perfino l’acqua ha smesso di scorrere. Il suo sacrificio è violento, irrazionale. Un gesto che attraversa la morte per dire qualcosa ai vivi.

E poi c’è Andrej. Il poeta. Il suo compito è un’impresa semplice e immane al tempo stesso: attraversare una vasca termale abbandonata con una candela accesa, senza che il fuoco si spenga. Perché portare il fuoco nel cuore dell’acqua significa compiere un’unione impossibile, come quella tra ragione e fede. E proprio quando finalmente riesce a portare quella fiamma da una parte all’altra — a tenere accesa la speranza nel cuore della rovina — si accascia, come se la vita gli fosse esplosa dentro.

In Nostalghia, acqua e fuoco non sono solo elementi, ma veri e propri linguaggi che si rincorrono e si respingono, come Andrej e Domenico. L’uno consuma, l’altro conserva. Ma tutti e due ci ricordano del bisogno umano di credere in qualcosa che valga la pena attraversare.

Inoltre, entrambi i “linguaggi” ricorrono frequentemente nella filmografia di Tarkovskij, basti pensare alla celebre scena onirica in Lo Specchio, dove l’incendio viene accompagnato da una flebile pioggia. O, per quanto riguarda l’acqua, i finali dell’Infanzia di Ivan e di Andreij Rublev.

La fede come unica salvezza

Quando tutto si è consumato – la ragione, le rivoluzioni, i simulacri del progresso – resta solo una fragile scintilla che sopravvive tra le ceneri, che Tarkovskij decide di mostrare senza proclamarla, bensì facendola scorrere nei volti, nelle pause. È la fede. una fenditura nel reale da cui filtra ancora luce. Non ci sono promesse, né redenzioni spettacolari: solo la lenta e ostinata persistenza del credere, come un atto segreto che non cerca prove né trionfi. Credere perché non c’è altro da fare, perché l’alternativa è il nulla. È questo il vero fil rouge dell’opera tarkovkijana.

In Stalker, quando tutto sembra perduto, è la bambina a testimoniare la speranza del credere, capace di far muovere gli oggetti con la sola forza della mente. Un segno che non spiega, ma accade. In Sacrificio, è il gesto apparentemente incomprensibile di Alexander a restituire un senso al mondo: un’offerta che non ha la pretesa di salvare, ma che nasce dal bisogno intimo di crederci ancora, nonostante tutto. In Andrej Rublëv, invece, è una campana, alla fine, a rompere il silenzio con la forza del mistero: costruita da un ragazzo che ha creduto senza sapere, che ha agito per fede, non per certezza. E in Nostalghia, sono i gesti di Domenico e Andreij a manifestare il ruolo salvifico della fiducia nel divino.

Andreij Gorchakov: «Non è pazzo, lui ha fede …non si sa cosa è la follia, loro ci disturbano, sono scomodi. Noi non vogliamo capirli loro sono molto soli, ma di sicuro sono più vicini alla verità»

La fede, per Tarkovskij, non salva dal male del mondo – ma lo attraversa, quasi lo custodisce. È l’ultimo scudo contro la frantumazione dell’essere. Non chiede di comprendere: chiede di restare, di ascoltare, di attendere.

E così, nell’attimo in cui il tempo sembra arrestarsi, l’anima si rifugia in quel gesto invisibile. Una carezza, una parola sussurrata, uno sguardo rivolto altrove. Lì, in quell’infinitesimo, si accende la fede come resistenza all’abisso.

E forse, proprio in quella fragile ostinazione, l’essere umano ritrova se stesso.