Vivere ed essere sciocchi.

È questa la risposta di Emily alla sorella, Charlotte, che le chiede come abbia scritto Cime tempestose.

Vivere ed essere sciocchi.

Annie Ernaux, poco più di un secolo dopo, avrebbe detto, in epigrafe ad un suo libro: se non le scrivo, le cose non sono arrivate fino al loro termine, sono state soltanto vissute.

Emily (2022) è l’esordio alla regia e sceneggiatura dell’attrice Frances O’Connor. Presentato al Toronto Film Festival, il film sussurra nei piccoli spazi che la vita, sorprendentemente, scova e, con amore, allarga.

Con passo incerto e bambino, sgattaiola così nelle stanze di casa Brontë. Basta poco, sono immagini silenti, dettagli, primi piani. E tutto un mondo si profila.

In quella casa si sono sempre raccontate storie.

Ci sono sorelle, e c’è un fratello, Branwell.

Facciamo finta di avere un’isola ciascuno: così aveva detto Charlotte, ed era iniziato il gioco.

Da allora, da quando erano bambini, non avevano mai smesso.

Emily è la storia di un gioco di bambini che la vita la sentono, la aspettano, la immaginano. E, allora, la scrivono.

E pone una domanda: perché scrivere?

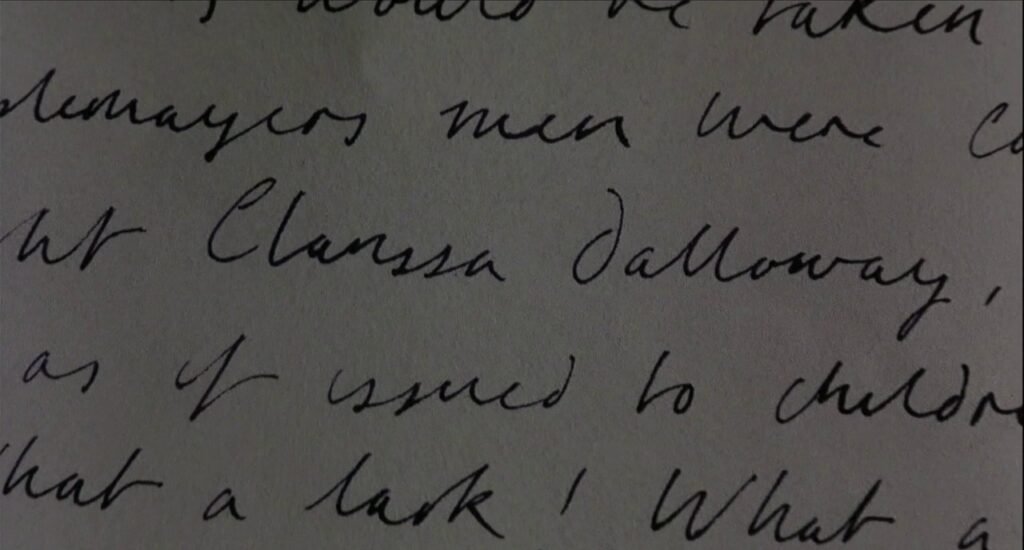

«Emily Brontë sapeva liberare la vita dalla sua dipendenza dai fatti; con pochi tocchi indicare lo spirito di una faccia che non aveva più bisogno di un corpo; parlando della brughiera far parlare il vento e ruggire il tuono.»

(Virginia Woolf)

Emily è un biopic sentimentale. È la vita immaginaria di una delle più impetuose voci della letteratura, Emily Brontë. Ed è la storia di come lo diventa, e scrive il suo capolavoro, Cime tempestose.

Il film sfiora la poesia dei ritratti chiaroscurati di Pablo Larraín e dei dipinti romantici inglesi con la delicatezza di una penna affilata. È un cinema di atmosfere, di sentire, di silenzi.

Di brughiera e panni stesi al vento. Di abbracci mai dati, forse per orgoglio, per paura. Per amore, anche, certo.

Ci sono sorelle che scrivono, scrivono tutte. Sono Emily, Charlotte, Anne. Hanno tutte occhi grandi e attenti. Sono caparbie, forti, vere. Ma anche fragili. C’è la paura di non essere abbastanza, di fallire. Di tirare fuori la voce. Forse che non abbiano niente da dire?

E, allora, c’è il dolore, c’è l’invidia. Quella sporca, verissima, perché densa di ambizione.

Charlotte, nell’ultimo atto del film, una volta finito di leggere Cime tempestose, sa solo piangere. E dire che odia la sorella. Perché lei ce l’ha fatta. Lei, alla fine, ha detto quello che doveva dire. Non è stata zitta. Ha urlato libertà di pensiero col fratello. E ha vissuto. È uscita dallo stagno torbido del silenzio. Per sentire il mare. Quello della brughiera, quello del suo cuore. È sempre stato lì, però. Doveva solo aprire la bocca. Per farsi baciare.

E per raccontare che cosa accade nel mezzo.

Emily scrive il suo unico romanzo, Cime tempestose – poco prima di morire, a trent’anni, di tubercolosi – in quella terra desolata che l’ha a tal punto stretta a sé da entrare pure nelle sue pagine, e nel suo sentire. Sarà pubblicato per la prima volta nel 1847 con lo pseudonimo di Ellis Bell; e, poi, dopo la sua morte, nel 1850, in una seconda edizione a cura della sorella Charlotte. Ma, ovviamente, non sarà capito. Perché anzitempo. Perché tempestoso.

Emerge così un’opera rara per intensità visionaria e originalità narrativa, il più grande dei romanzi passionali dell’Ottocento europeo, capace di esplorare gli abissi del Male come un presagio di un coltello che avrebbe affondato la sua lama solo poco dopo.

Scrive infatti Tomasi di Lampedusa: un romanzo come non ne sono mai stati scritti prima, come non saranno mai più scritti dopo. Lo si è voluto paragonare a Re Lear. Ma, veramente, non a Shakespeare fa pensare Emily, ma a Freud; un Freud che alla propria spregiudicatezza e al proprio tragico disinganno unisse le più alte, le più pure doti artistiche. Si tratta di una fosca vicenda di odi, di sadismo e di represse passioni, narrate con uno stile teso e corrusco spirante, fra i tragici fatti, una selvaggia purezza.

Spesso ho fatto l’amore per obbligarmi a scrivere, ha detto Annie Ernaux nel suo romanzo Il ragazzo (2022).

Emily (Emma Mackey) fa l’amore. Dice sì alla vita. Ride, vede, sente. E, allora, ora che sa, ora che ha fatto, ora che ha riso, ora che ha pianto, ora che ha vissuto, sì. Sì, che ha qualcosa da dire.

Meglio scriverlo, però.

La vita gioca con i tuoi pieni e i tuoi vuoti.

Sa essere romanzo e pagina bianca: tu sei preso a leggere e leggere, riga per riga, giorno dopo giorno, bacio dopo bacio; finché non arriva il momento in cui è silenzio. La pagina bianca è la tua. Si chiama paura, si chiama morte, si chiama dolore. Bisogna anche saper perdere, per poter ritrovare. Ogni vuoto è poi un pieno d’aria, d’altronde. Basta saper respirare.

Emily quel respiro lo tira molto lungo prima di iniziare a scrivere, finalmente. C’è dentro la morte del fratello e del suo amore, c’è dentro quella voce sepolta per troppo tempo, c’è dentro la paura di vedere quella pagina sempre bianca.

E allora ci scrive sopra.

Ma, perché scrivere?

Per capire e per salvare la vita, dice Ernaux nel suo testo Scrittura e memoria.

Per quelli che se ne vanno, per non dimenticare. Ma, soprattutto, per quelli che restano. Per se stessi.

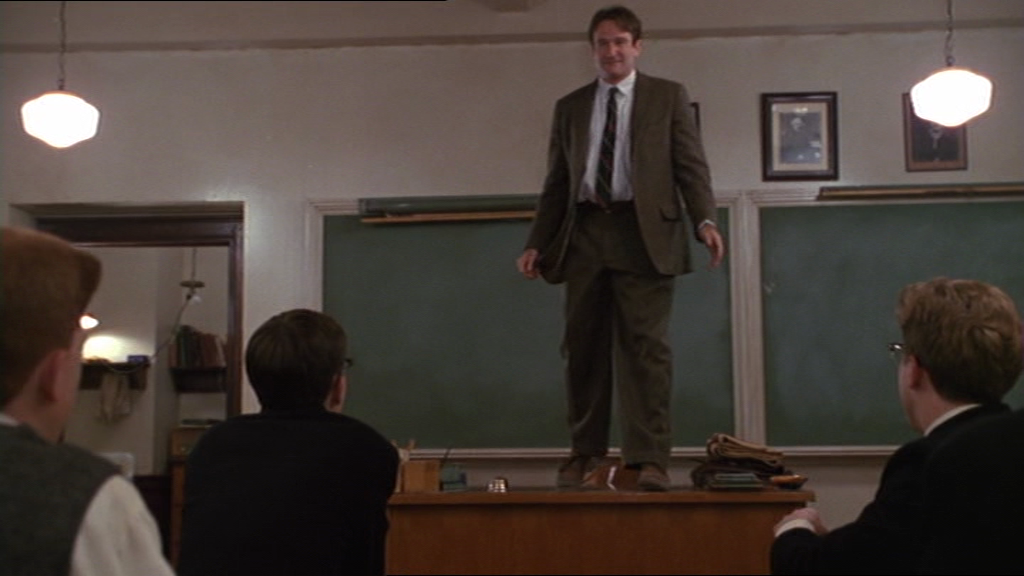

In Dead Poets Society (1989), il professor Keating dice ai suoi ragazzi: non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino, noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria, sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.

Ma di cosa scriviamo, poi? Cosa c’è da dire? Di fronte a tutto questo dolore? Quali parole possono salvarci? Abbiamo ancora storie da raccontare? È già stato tutto detto?

Forse sì. O, forse, no. Forse non basta mai.

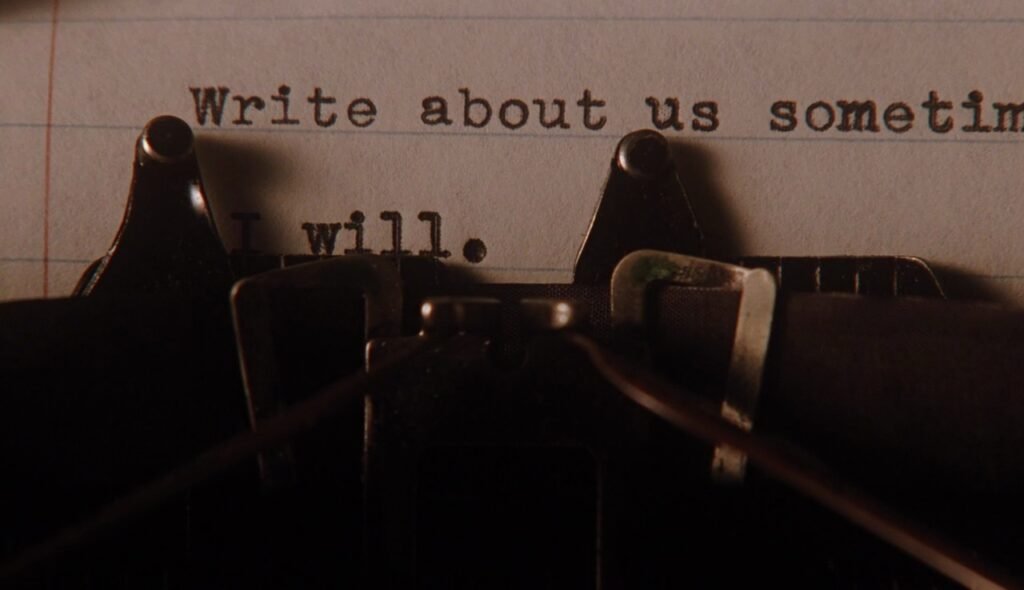

Scrivi di noi. Diceva questo Emma Watson in The perks of being a wallflower (2012) a Logan Lerman.

Ecco, è tutto qui.

Le storie non si esauriscono mai.

Ancora giochiamo, come Emily, come Charlotte, come le piccole donne, come i ragazzi del collegio di Welton o di quel liceo di Pittsburgh.

Emily scrive ancora. Noi scriviamo ancora.

Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo vivi.

Da dove venivano quelle storie?

Emily chiede questo nel finale a sua sorella.

Sorridono.

Erano le storie che si raccontavano da bambine, erano le parole che portavano dentro, era l’amore. Lo avevano sempre saputo. Non avevano mai smesso di giocare.

Charlotte, alla fine, scrive. Come Emily, come Anne.

Come me.

Emily è l’abbraccio tra due fratelli separati da un panno nel vento. L’essenziale è invisibile agli occhi. Si tenta di afferrare l’invisibile, di riempire quei vuoti, quei silenzi, quelle pagine bianche.

E, poi, ce ne andiamo.

Eppure, abbiamo lasciato qualcosa, dietro di noi. Deve essere così.

O siamo forse solo panni nel vento? Storie tristi?

Da dove venivano quelle storie?

Emily ha mani leggere, come la pioggia. Eppure, anche la pioggia, può farsi tempesta, e rompere gli argini, silenziosamente. Fare l’amore per scrivere. Vivere ed essere sciocchi.

Questa è un’opera prima, una storia semplice.

Forse, però, è proprio quest’ingenuità ad arrivare, a parlare più forte.

E dire: perché scrivere?

Non abbiamo le risposte. Ma gli uomini cercano e perdono.

E, forse, scrivere ha a che vedere con il cercare. Ma anche con il perdere, sicuramente.

Ed è per questo che continuiamo a farlo.