Sally Rooney, nel suo ultimo attesissimo romanzo Intermezzo, a pagina 59, scrive: «La fila delle case di fronte, con le finestre al piano di sopra illuminate come inquadrature di un film».

Ecco, credo sia già tutto qui.

La finestra è il ritaglio dentro cui immergersi, l’immagine estratta dal reale circostante attraverso la sua propria cornice, strumento capace di isolare quel mondo contenuto in quello spiraglio, conferendogli un’importanza superiore.

E al di là vi è un altrove, un oltre: le vite d’altri, forse un faro, uno spicchio di mare, un salotto borghese, qualcosa che possa riempire i nostri vuoti o dentro cui perderci e ritrovarci.

Come uno schermo di una televisione. O di un cellulare. O una storia di Instagram.

Immagine

Gianni Vattimo, nel suo testo La società trasparente del 1989, parla della nostra società come di una società dell’immagine.

La visualità ha acquisito una nuova centralità sociale, politica, culturale: tutto è immagine, spettacolo, superficie.

Simulacro è il termine adottato dal filosofo francese Jean Baudrillard nell’opera Lo scambio simbolico e la morte: nella teoria postmoderna, si è verificata una vera e propria presa di potere del visivo, tanto che l’immagine arriva a scollarsi dalla realtà, cessando d’essere una mera costruzione di essa, ma divenendo artefice di un nuovo modello di realtà, come una costruzione iperreale o una realtà supplementare più desiderabile, più efficace, più reale del reale stesso.

E questa nostra società dei mass media si nutre di simulacri, perché sta tutto in quella cornice, in quel ritaglio che dice un confine, un rilievo, una differenza. E così l’immagine prodotta dal contorno astraente diventa quasi qualcosa di sacro.

E nel diluvio di questi media ormai sperduti nel loro continuo richiamarsi e citarsi a vicenda, rubandosi frammenti gli uni degli altri, vi si scorge il cinema: l’arte dello sguardo capace di mostrare pezzi di mondi lontani e altrui, per l’appunto ritagliati dal quadro, dalla cornice dell’inquadratura, che stabilisce cosa vedere e cosa non vedere.

Il campo, ovvero ciò che è contenuto nell’inquadratura, è un po’ come il prato al di là della finestra.

Voyeurismo

Il mezzo cinematografico vibra di una sorta di pulsione scopica: alla fine dei conti, la settima arte è dei voyeur.

Dal francese voir, ovvero vedere, corrispondente all’italiano guardone, il termine voyeur indica colui che è affetto dalla perversione sessuale del voyeurismo: nella dimensione pornografica, è quella forma di sessualità per cui l’appagamento è dato dal vedere l’atto praticato da altri.

Si potrebbe ricondurre questo alla cosiddetta scena primaria di cui parla Freud: il bambino osserva i genitori nell’atto sessuale e ne viene turbato e attratto al contempo, è scisso tra impulsi contrastanti, da un lato respingenti, e dall’altro di fascinazione, perché questa visione risponde all’interrogativo della Sfinge sull’essere dell’uomo.

Ma forse è necessario vedere oltre le strette definizioni: voyeurismo è la spinta irrefrenabile a vedere qualcosa che non ci riguarda, eppure che ci risuona come nostro; è lo sguardo gettato su una fenditura di vita vagheggiata, immaginata, montata come frame in post-produzione. E accade attraverso brandelli di materiale ricavato, magari, dall’aver spiato oltre la siepe di casa per vedere il prato verde dei vicini, senza accorgersi dei buchi nascosti nel giardino.

Metatesti

Nel 1954, con La finestra sul cortile, Alfred Hitchcock riflette su questo.

E lo fa attraverso un calibratissimo pastiche di commedia sofisticata e mistery, che si alternano ordinatamente secondo la dinamica della double plot del cinema classico, costituita da due linee principali di storia che in genere non prevalgono l’una sull’altra.

Il titolo pare dire già tutto: è l’esplorazione del voyeurismo come operazione metatestuale, come riflessione su quella tensione del mezzo cinematografico che si spinge nelle case d’altri, nelle vite d’altri.

Siamo tutti Jeff, il fotoreporter protagonista costretto su una sedia a rotelle per via di un incidente, intento ad osservare i vicini per uccidere la noia, siamo tutti spioni curiosi immersi in un altrove sulla scia del fenomeno dell’escapismo.

La finestra sul cortile è in realtà uno specchio: siamo noi, noi spettatori i protagonisti veri e propri.

Ed è un testo che dice se stesso, e infatti parliamo di metatesto: è metafora del cinema, di quell’arte tutta popolata di inquadrature, di finestre dentro cui infiltrarci, senza permesso o invito, forse per noia, o per quell’antica curiositas odissea. O per amore della bellezza.

Il cinema è sempre stato finestra

Fin dalle origini, risalendo a quel precinema, ovvero quel cinema delle attrazioni, nella sua fase ancora germinale o aurorale, la settima arte si fa appunto finestra, ritaglio prelevato di un mondo visto da altri per te: è il caso delle vedute dei leggendari padri del cinema, i fratelli Lumière.

I primissimi film sono opere di sperimentazione che incastrano in un tempo fugace brevissimo – che è poi quello della bobina, perché il montaggio si avrà solo poi, e il film finisce quando finisce la bobina di pellicola – una rappresentazione unipuntuale, ovvero di un unico quadro, di un’unica inquadratura, generata da una macchina da presa ferma, fissa, centrata, di forte matrice pittorica, secondo l’estetica del vedutismo.

Il primo, L’uscita dalle officine Lumière, inquadra un gruppo di figure anonime di operai che, nell’uscire dall’officina, saturano uno spazio prima vuoto e così anche l’immagine stessa, all’interno della cornice circolare dell’apertura iniziale e chiusura finale delle porte della fabbrica. Come un teatro. O una finestra.

Tra il 1895 e il 1897 si colloca la meteora del cinematografo Lumière: la macchina che aveva aperto le persiane e gli occhi sullo spettacolo della vita nel suo scorrere, antesignana di quel futuro cinema realista e documentario.

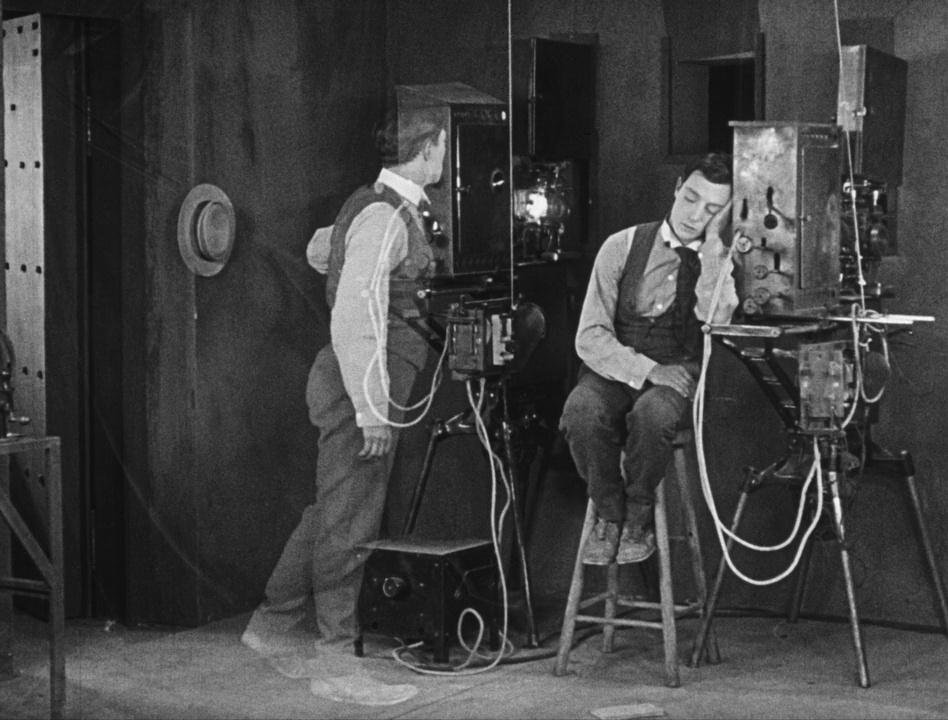

E poi, ancora, negli anni più consapevoli e veementi delle avanguardie, il cinema gioca con la sua stessa natura di ritaglio dentro cui – letteralmente – tuffarcisi, un po’ come fa Buster Keaton nel 1924 con La palla n°13, poco dopo essersi – guarda caso – sdoppiato in sogno, immergendosi e rifugiandosi in quel mondo fantastico forse più vero della realtà stessa, che è la settima arte.

Sorrentino direbbe di ringraziare le illusioni, perché, in fondo, la realtà è scadente.

La finestra è desiderio, fantasia, sogno.

È donna che dondola su un’altalena, ma non è un quadro di Fragonard, anche se potrebbe: è l’idealizzazione, è l’altro, è quell’assenza che ci sfugge sempre e che in quanto tale può restare perfetta, incontaminata, o ultimo volto di donna, come direbbe Alice Rohrwacher.

Jean Renoir, nel 1936, con Une partie de campagne, mostra questo: è attraverso lo sguardo lanciato dai due canottieri in primo piano verso le due donne sfocate, nello sfondo, al di là di quel ritaglio di finestra, che si stabiliscono le regole del gioco di seduzione.

La finestra è guardare le vite d’altri.

E penso a Nanni Moretti in Bianca del 1984, con gli occhi sperduti in quei salotti che non sono e non saranno mai i suoi, ma che forse si convince un po’ troppo che lo siano, tanto da far concludere il filo poliziesco della narrazione con il suo stesso arresto, semplicemente per incapacità di adesione al reale, quasi come uno spettatore ingordo di serialità televisiva che sviluppa interazioni parasociali con i personaggi di finzione un po’ troppo morbose.

Il film si articola sulla classica double plot, il giallo e la love story.

Michele, il protagonista, non è abituato alla felicità per sé e così allontana la donna che ama e che lo riama a sua volta.

Ma per la felicità degli altri non esiste macchia, o, almeno, così vorrebbe.

E invece anche il mondo è sporco, anche gli altri si lasciano, si sfaldano, si perdono.

E questo Michele non lo può accettare.

Il mondo ritagliato dalla finestra è il sogno proibito che perde lucore se stretto tra le mani.

Giovanna Mezzogiorno, in La finestra di fronte (2003) di Ferzan Ozpetek, dopo aver vagheggiato da voyeur per tutto il primo atto del film il seducente Raoul Bova, che a sua volta si crogiola nelle stesse idealizzazioni, una volta che lo può avere, non lo vuole più davvero. Lo perde, nel toccarlo.

E alla fine, è la storia più vecchia di tutte: Orfeo perde Euridice perché, in fondo, citando Guido Gozzano, «non amiamo che le cose che potevano essere e non sono state». E, una volta che le cose sono state, da dove si ricomincia?

E così anche per Vronskij e Anna, in Anna Karenina: cosa succede all’amore felice? Se si tocca, si sfalda. Basta un pensiero gelido di lui a pennellare la fine, dopo un po’ di tempo che lei, il grande amore, è in giro per casa: a lui piaceva, ma quante volte ormai gli era piaciuta?

Nel 1961, Edward Hopper dipinge Una donna nel sole: è una donna nuda, immersa in un ritaglio di luce gettato sul pavimento da una finestra aperta che non vediamo. Cosa vede?

Forse non è importante. Le luci e le ombre che sono fuori di lei sono poi le stesse che vibrano sulla sua pelle, nei suoi occhi, nelle sue mani perse tra una sigaretta e una nostalgia, ed è abbastanza.