Più che un film è stato un viaggio faticosissimo di discernimento e interpretazione America Latina, terzo film dei fratelli D’Innocenzo dopo La terra dell’abbastanza e Favolacce, che abbiamo avuto il piacere di vedere, in sala, alla presenza di registi e cast. Ma siamo stati felici di viverlo, quel viaggio, tanto da volergli concedere il giusto tempo di depositarsi, prima di metterci a scriverne. Prima di mirabolare e dover poi prendere drammaticamente atto, ora dei meriti ora dell’imperdonabile errore, di questo thriller psicologico, teso quanto le corde di un violino che si sono spezzate, però, a due spartiti dall’explicit.

Fra la Via Emilia e il West dell’America Latina

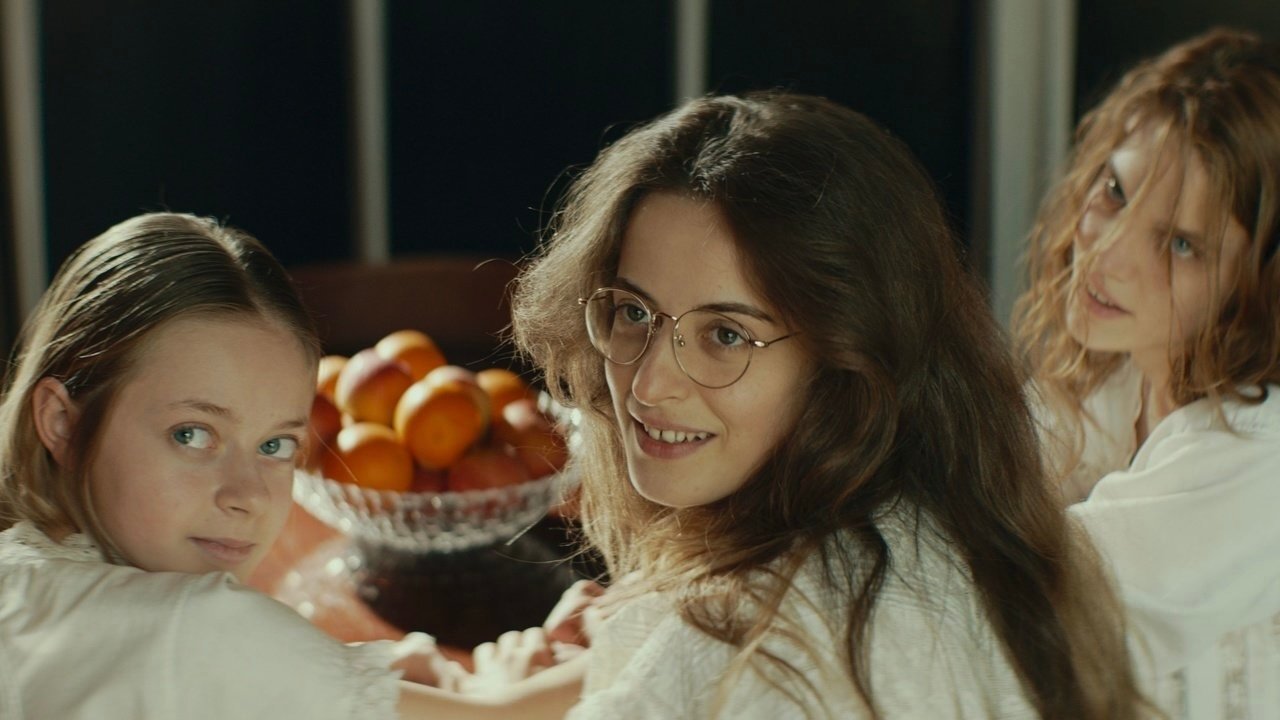

Dopo il successo di Favolacce, Elio Germano torna in una storia di famiglia e di periferia in cui tutto è cambiato perché tutto restasse com’era prima. Massimo Sisti è un dentista abitudinario che vive con i suoi affetti in una sorta di idillio casalingo e autoghettizzante nella provincia di Latina: tradotto, letteralmente e geograficamente, il Midwest d’Italia. Segregazione anelata e autoimposta in una casa di sole donne, moglie e figlie candide e lattiginose, che orbita fra il posto di lavoro, il muretto con l’amico e un’isola domestica al riparo dal mondo che ricorda a tratti le ambientazioni del Dogtooth di Yorgos Lanthimos.

Che si consuma fra paesaggi lunari, concessionarie d’auto e saloon di frontiera: «fra la Via Emilia e il West», canterebbe Guccini. Ma il Sogno Americano è presto incrinato alla pagina uno di questa storia identitaria sul crollo delle certezze, quando Massimo scende in cantina per sostituire una lampadina – piuttosto, se n’è riaccesa una nella sua testa – e vi trova una bambina malnutrita, legata e segregata chissà da quanto tempo. «Chi ce l’ha messa? Io non sono stato!» Si ripete Massimo senza farne parola alla famiglia, iniziando a prendersi cura della prigioniera mentre cerca di far luce sulla tremenda scoperta e sui vuoti di memoria che lo affliggono.

«Correva la fantasia verso la prateria, fra la Via Emilia e il West».

(Francesco Guccini, Piccola Città)

Perché oltre a una testa d’uovo, fragile e crepata come nella locandina del film – E l’uovo? C’era l’uovo? L’uovo sei tu! – la sua è una testa che cancella, che dimentica, come titolava invece l’Eraserhead di David Lynch. Dubitando ora di se stesso ora degli affetti che lo circondano, Massimo si farà prendere da un terribile dubbio, diffidando di tutti: «O il matto sono io, oppure sono vittima di un gigantesco complotto per convincermi che sono matto e per farmi impazzire davvero». Lo stesso, terrificante bivio che attanagliava il protagonista di una delle prime, poche e più inquietanti scappatoie di Emmanuel Carrère nel campo della narrativa di fiction: I baffi.

Il baffo virile dell’italiano (molto poco) latino

Inizia con una domanda innocua il romanzo breve di Carrère: «Che ne diresti se mi tagliassi i baffi?». A porla è un uomo che, dopo averli portati da tempo immemore, dopo averne fatto il suo carattere estetico più distintivo e impossibile da non notare, a pagina uno decide di tagliarli, quei baffi, con il benestare della moglie: «Sarebbe una buona idea».

Per poi scoprire con stupore, neanche il tempo della rasatura, che nessuno (parenti, amici, colleghi) sembra accorgersi del cambiamento, nemmeno sua moglie. Pensando a uno scherzo ben architettato ma durato troppo a lungo, il protagonista fa notare apertamente il suo nuovo look, ottenendo risposte perplesse.

Chiunque lo conosca nega con forza che lui abbia mai portato dei baffi. Né, affermano, hanno mai sentito di qualcuno che abbia creduto di avere i baffi, non avendoli. Quella che doveva essere un’azione semplicissima, radicale quanto insignificante, si trasforma in un incubo, una gigantesca rimessa in discussione del sé e della propria identità.

Perché anche le prove fisiche di quel cambiamento – foto, oggetti acquistati in momenti specifici della sua vita e persino i baffi stessi, che è riuscito a ritrovare rovistando nei cassonetti di mezzo quartiere – iniziano a scomparire pagina dopo pagina insieme ai ricordi cui sono legati.

«Delle due l’una: o è pazzo, o è vittima di un mostruoso complotto, ordito dalla moglie con la complicità di amici e colleghi, per convincerlo che è pazzo».

(Emmanuel Carrère, I baffi)

Non ha mai fatto quel viaggio, non ha mai incontrato quella persona, non è mai stato quell’uomo. Così il protagonista di Emmanuel Carrère e quello dei fratelli D’Innocenzo iniziano a porsi la stessa domanda: «Il matto sono io, oppure sono vittima di un gigantesco complotto per convincermi che sono matto e per farmi impazzire davvero?». Ora il dubbio sarà il vostro, di voi che leggete e che vi starete ormai chiedendo cosa c’entri, tutta questa digressione ben architettata, ma durata troppo a lungo, con America Latina. Forse, ha a che fare coi perché.

Grima vetrata su carta da parati

Lanthimos e Lynch, Céline e Carrère, Babadook e Guccini. C’erano e ci saranno davvero tutti loro nell’opera terza dei fratelli D’Innocenzo? Non esattamente. O quantomeno, non li si sta accusando di copia incolla. Tutt’altro: si tratta solo delle suggestioni con le quali lo spettatore di turno – in questo caso, chi scrive – cercherà di stuccare e riempire le crepe di quest’altra, stessa favolaccia, al contempo nerissima e dolcissima.

Una visione attiva e proattiva, sotto sprono degli stessi registi, che non ha nulla a che vedere con la fruizione passiva e molto a che fare con una fatica quasi psicosomatica.

Raccontano in sala: «il nostro film sfugge al desiderio di affermare, che è tipico del cinema. È lo spettatore, chiamato a riempire gli spazi vuoti lasciati su schermo, a completare il lavoro di chi si pone tante domande e non dà poi così tanta importanza alle risposte. Piuttosto, rivendica la forza dell’immagine e dell’intuito dello spettatore sulla dittatura delle parole».

Dichiarazione d’intenti semplicemente encomiabile, fosse stata portata avanti fino in fondo: ci arriviamo. Alle immagini come ai suoni, più che alle parole, i D’Innocenzo riconfermano importanza centrale, un marchio semi-semantico che rimanda a specifiche sensazioni di disagio con la semplicità di una masticazione o di una deglutizione.

«Con America Latina volevamo porre molte domande e non offrire alcuna risposta. Quello sta allo spettatore».

(Fabio D’Innocenzo)

Come in Favolacce, i D’Innocenzo dimostrano una precocissima maturità nel maneggiare l’audio-visivo, digrignandolo come un gesso su quella grande lavagna che è lo schermo cinematografico e producendo questa nuova emozione che gli spagnoli, intelligenti, hanno coniato come grima e che nel nostro vocabolario non trova traduzione.

Ma riconfermano anche la terza collaborazione con la fotografia di Paolo Carnera, che lavora di luci improvvise nel buio di una cantina, in quei rari momenti dove si cerca di gettare chiarezza: con una ricerca su Google o nella luce del mattino, quando gli sguardi complici e i piedi zuppi del trio femminile ci fanno sospettare una risposta. A noi, prigionieri dell’orrore, che brancoliamo nel buio, incatenati allo schermo.

Viaggio al termine di America Latina

Un disagio momentaneo, che persiste solo per la prima metà del film, almeno fino a quando un suggerimento non ci fa da spartiacque per iniziare a collegare i puntini, a risponderci ai perché. Perché Massimo nasconde quel terribile segreto in cantina, esacerbando i rapporti familiari, mangiato vivo dal suo stesso segreto? Forse perché quello spettro in cantina è metafora di qualcos’altro.

E perché, per contro, le tre donne dovrebbero volerlo incastrare e poi sostituire? Forse perché, si convince lui, vogliono un uomo vero al posto di questa donnicciola piagnucolante, contraltare del machismo e della virilità come gli imputa costantemente suo padre.

Personaggio di volta che funge da innesco interpretativo, figura mortificante e tossica che rammenta, nel guscio d’uovo di Massimo, i mostri che ha cercato di dimenticare in cantina.

Forse i D’Innocenzo sono pronti per l’horror: come il Babadook di Jennifer Kent stava a rappresentare le paure di una madre sulle responsabilità genitoriali, così in quest’America Latina il mostro in cantina si fa allegoria, invece, dei fallimenti paterni e delle storture psicologiche che sortiscono sui figli.

La bambina, per Massimo, è sintesi del rapporto con il padre: forse è Massimo stesso e come si percepisce attraverso il giudizio paterno.

«Non si può sperare di mollare la propria pena in qualche angolo di strada».

(Louis-Ferdinand Céline, Viaggio al termine della notte)

Nascosta, taciuta e lasciata a morire. Piagnucolante come si vede Massimo e in stato di abbandono come una terza figlia mai accettata, lasciata a se stessa nel marciume e nell’incuria. L’unico modo per disfarsene è imparare ad accettarla, accoglierla e condividerla con chi può aiutarci a esorcizzarla. Piuttosto che annegarla nell’alcool e nelle pasticche. Insomma, come scriverebbe Céline in questo nuovo Viaggio al termine della notte: «Non si può sperare di mollare la propria pena in qualche angolo di strada. È come una donna mostruosa la Pena, e tu te la sei sposata. Forse è ancora meglio finire per amarla un po’ invece di dannarsi a picchiarla tutta la vita. Perché è chiaro che non la puoi accoppare».

Le colpe dei padri di America Latina

Quello richiesto allo spettatore di America Latina è un impegno di concetto come mai prima. Dicono bene i D’Innocenzo quando spiegano che non si tratta di «un film brutto o bello, che piace o non piace». Quanto piuttosto di un lungo, faticosissimo lavoro che rischia però, a due sequenze e pochi minuti dai titoli di coda, di vedersi vanificato a causa di un finale semplicemente inutile: nel senso che non aggiunge niente e anzi deprezza il tutto, costringendolo in un twist ending banalizzante. Quando, infine, Massimo prende coraggio nei confronti dei suoi stessi demoni, anche se forse è già troppo tardi. Forse rimarrà solo, come suo padre, con l’ultimo figlio rimastogli accanto: il rimpianto, la commiserazione. Sono così sonori gli applausi che meriterebbe e merita un film come America Latina, da rendere poi assordante il silenzio quando, d’improvviso, s’interrompono.

Proprio qui si infrange questo sogno (molto poco) latino-americano. Se Favolacce, infatti, ci aveva abituato al realismo per poi farci ripiombare nella dichiarazione metaforica iniziale, America Latina fa invece l’esatto contrario, mettendo a repentaglio tutto il lavoro portato avanti con fatica, dallo spettatore e dai registi, e ribaltando completamente le coordinate di sogno e realtà.

Inverando cioè l’unica metafora possibile e svalutandola al prezzo di una negazione di tutto il resto, col fine di suggerire (forse) un altro snodo interpretativo: la compensazione di carenze affettive. In questo modo però, rischia solo di trasformarsi in un’altra banale storia di follia che, per qualcuno, potrebbe comunque mantenere le stesse motivazioni. Ma che sceglie di imboccare la strada meno interessante a quel bivio carreriano e sceglie di imporla, eccome, una risposta: la più ovvia di tutte e la meno introspettiva, perlomeno la più inelegante, la meno acuta e sottile, come invece era stato il film che presumeva di coronare e ha finito per svilire.

«Questo film è la quintessenza dei nostri errori».

(F. D’Innocenzo)

Non dicono il falso i D’Innocenzo quando, forse neanche troppo consapevolmente e riferendosi a tutt’altro, definiscono questo film «la quintessenza dei nostri errori». Qui di errore se n’è fatto solo uno, gigantesco, con questo finale che dopo aver concesso allo spettatore il pieno diritto interpretativo, gli imporrà la parola più dittatoriale – quella di un notiziario fuori campo – e lo farà sentire come un gran fesso.

Sarebbe stato meglio non vederlo affatto, optando invece per l’atto politico: l’abbandono della sala, a pochi istanti dalla fine, per il bene di tutto il film. O forse facendo un torto al film, ma per il bene dell’operazione che si era ripromesso. Eppure, la cosa che fa più rabbia è che a ripensarci, pur nel suo estremo diktat, questa conclusione non riesce (davvero) a farci ridimensionare tutto il resto. Nonostante i fratelli D’Innocenzo abbiano prestato il fianco, abbiano giocato con il fuoco, e alla fine abbiano (potenzialmente) incenerito tutto, solo per avere l’ultima parola.

O forse, per la paura di aver chiesto troppo allo spettatore, in termini di sforzo e libertà interpretativa; vista l’aggiunta di un dettaglio, minuscolo quanto fondamentale, rispetto alla versione passata a Venezia. Quel famoso TG fuori campo che, spiegando tutto, indebolisce l’intera operazione. Sminuisce, per voler aggiungere. Forse bastava che i D’Innocenzo ci credessero fino in fondo, in loro stessi, come ci abbiamo creduto noi. Faremo finta di non averlo sentito. Altrimenti, che spreco.