Questa è la storia di un ritorno.

Un mare ci vuole, Pino. Non fosse che per il gusto di tornare.

Pino (2020) è l’esordio alla regia di Walter Fasano, montatore di figure quali Dario Argento, Luca Guadagnino, i fratelli D’Innocenzo e Ferzan Ozpetek.

Miglior documentario al Torino Film Festival, parte della selezione ufficiale ai festival di Dublino, Pesaro e Bari: il film è l’onirico ritratto di Pino Pascali, icona dell’arte postbellica italiana.

Narrato da Suzanne Vega, Alma Jodorowsky, Michele Riondino, è un sussurro delicato sospeso su uno scorrere di immagini e filmati popolati di bianchi e neri, nel mezzo dei quali s’incastra il ricordo.

Come oltre un vetro che è tutto una scala di grigi.

Pino è ritorno.

È un film che nasce su commissione.

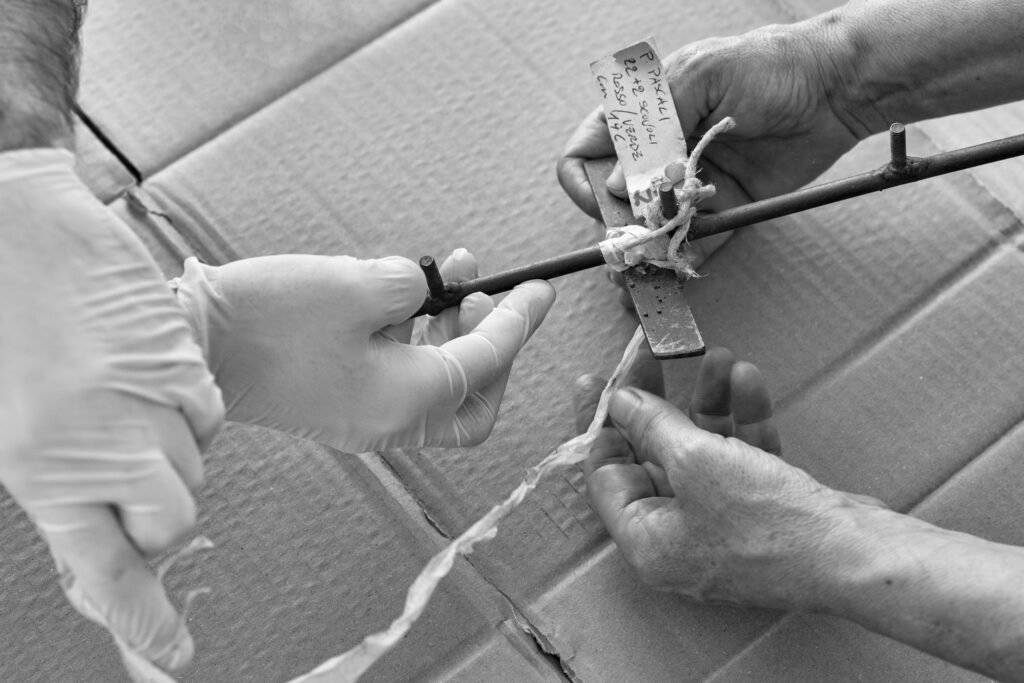

La Fondazione Pino Pascali, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, acquista dal gallerista Fabio Sargentini l’opera Cinque bachi da setola e un bozzolo.

L’occasione – il trasporto e l’apertura delle casse, la consulenza dei periti, l’installazione dell’opera, gli aspetti contrattuali – si fa documento.

È il racconto di un’opera che torna a casa.

E, sul finale, quando arriva, anche solo per un attimo, lo schermo si ricorda che il mondo è a colori.

Ma è anche sguardo indietro, ritorno memoriale.

Dopotutto, il film inizia proprio dicendo: «questa è la storia di un uomo segnato da un’immagine della sua infanzia.»

Stelle, una caverna: così si apre Pino.

Fasano omaggia fin dall’incipit due maestri, seppur – ironia della sorte – separati da un oceano, quali il francese Chris Marker e lo statunitense David Lynch.

Sono immagini ancestrali: il cosmo epico che guarda a Dune (1984) e una caverna che si fa corpo delle parole citanti La Jetée (1962).

La caverna è il luogo magico e primordiale dove tutto inizia e finisce, dice Fasano stesso in un’intervista.

Ed è rimando sia interno al luogo chiave ritornante della galleria, dentro il film, sia esterno al mito di Platone, come spazio oscuro metatestuale dove leggere non solo da dove veniamo noi, ma anche il cinema stesso.

La primissima e germinale esperienza cinematografica infatti è già ravvisabile in quelle grotte preistoriche dove gli uomini prima di noi giocavano a disegnare cani e altre creature sulle pareti per ricordarsi la meraviglia.

Per raccontarsi una storia. Per riconoscersi.

I prodromi del cinema altro non sono se non quelle ombre cinesi fatte di luce.

La conoscenza della realtà si traduce in conoscenza della proiezione del mondo su parete.

E Platone lo racconta.

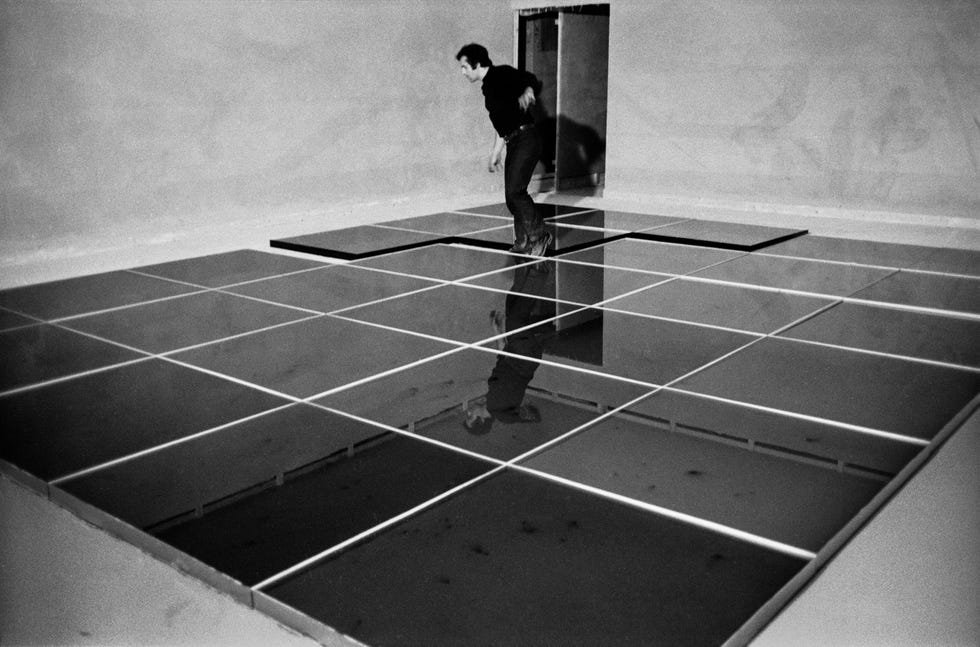

La galleria e il mare: queste sono le immagini che fanno da perno per il film, per questa traversata mediterranea verso un’Itaca che odora di pietra bianca e salsedine che è poi Polignano.

C’è l’inizio e c’è la fine.

Sono immagini primordiali estratte direttamente da quel non-tempo dell’infanzia dentro cui si sono dischiuse come stampi fantastici di un io profondo.

Pino è un film anti-narrativo, un documentario rarefatto che ha più a che vedere con la pasta dei sogni, che col reale.

Fasano racconta: «Tutto questo risuonava in maniera talmente intensa per me che era quasi difficile verbalizzarlo quando cercavo di spiegare ciò che desideravo fare. Volevo creare una specie di continuum narrativo, un viaggio a cavallo delle diverse dimensioni temporali e che raccordasse liberamente spazi e tempi lontani fra loro. Lo scheletro rimane la vicenda biografica di Pino, ma la galleria del Muro Torto, luogo pericoloso, potente e tragico, raccorda avvenimenti, pensieri, emozioni.»

Pino è un film d’archivio.

Sul modello dei film francesi degli anni Sessanta, come, in primis, il sopracitato film di Marker e Hiroshima Mon Amour (1959) di Alain Resnais, il film realizza l’operazione propria del found footage.

Quest’ultimo termine indica il reimpiego di materiale pre-esistente ed è parte di quelle nuove sperimentazioni del cinema contemporaneo, con forte natura autoriflessiva, già percorse negli anni Sessanta, tra cui campeggiano forme come il mockumentary e il media collage.

Capofila di questa tendenza è stato il tumultuoso Ken Jacobs, regista esponente del New American Cinema e di quel cinema strutturalista fatto di brandelli analizzati, scomposti e ricomposti di pellicola, il cui esempio perfetto è Tom, Tom, the Piper’s Son (1969).

Pino raccoglie materiale fotografico e filmato di Pino Pascali e altri fotografi (come Ugo Mulas) prima e Pino Musi poi, attraverso un lavoro di montaggio e ri-semantizzazione del contenuto, per raccontare il tentativo dell’uomo di lasciare qualcosa del suo passaggio sulla terra.

La memoria si fa presente.

Come a teatro.

Rappresentare qualcosa è fare memoria, rendere presente di nuovo, letteralmente ri-presentare.

Fare teatro ha sempre a che vedere con la memoria.

È un atto di risveglio, di verità, come un rito.

Ci credo, dice Stanislavskij.

Pino ci credeva.

Era attore della sua vita, era come il bambino che striscia sotto il letto e si sente esploratore. È esploratore, è vivo, è portatore di una memoria. Corpo che vive.

È attore.

Il bambino, colui che gioca, è la perfetta sintesi della teatralità.

È autentico, spontaneo, capace di cogliere il rapporto tra finzione e realtà.

Nel momento in cui gioca, nel momento in cui il il suo corpo striscia e percepisce lo spazio in maniera così diversa da renderlo veramente una giungla, il bambino istituisce un mondo possibile che è autentico nella finzione, vero proprio perché è finto. Entra in un ruolo, rende il mondo reale un mondo possibile.

Perché ci crede.

Il gioco è la prima e più profonda forma ed esperienza di teatro.

Ogni bambino è attore.

E, allora, tutti siamo attori, forse.

Se sappiamo ricordarci di credere.

Pino è un documentario metatestuale.

Ossia dice se stesso.

Pino è Pino, fa quel che Pino fa.

Pino è gioco.

Reinventa la materia, si trasforma.

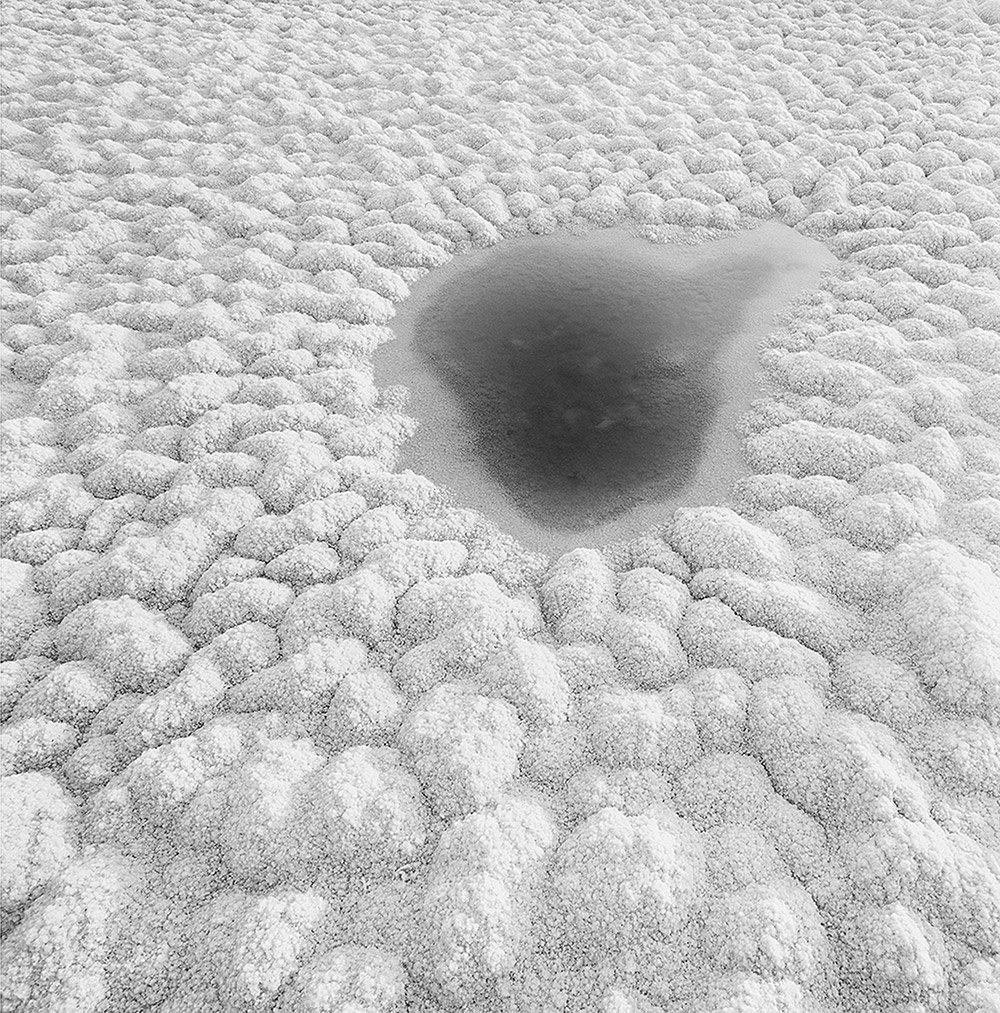

Come arte povera, pellicola da frammentare.

O come ricordo che torna.

Come il teatro.

C’è e non c’è.

È metamorfosi.

Mare.

Mito.

Pino è quel che Pino è.

Un bambino che insegue un’immagine.

Un’immagine di mare.

Pino è un uomo.

Un uomo che vive, un uomo che corre, un uomo che crea. Che cerca, che ama, che sogna.

È un uomo che cade.

Come tutti noi.

Pino amava giocare, e amava vivere, deve essere stato così.

Vedeva le estati a Polignano, labbra socchiuse di donne amate e dimenticate e poi chissà come ricordate, mai davvero dimenticate, vedeva le sue rocce e la luce che sapeva disegnare creature senza fine perché senza fine erano gli occhi che vedevano.

Vedeva la terra ruvida, la terra dura da sbatterci contro la testa e morire, la terra che non è terra perchè friabile come biscotto e sabbia ed è fatta per rinascere.

Pino giocava a saltare fuori dalla sabbia come bruco, forse come uomo che sa la propria transitorietà e la propria tragedia, eppure ci ride.

Ci ride sopra.

Forse questo è il segreto.

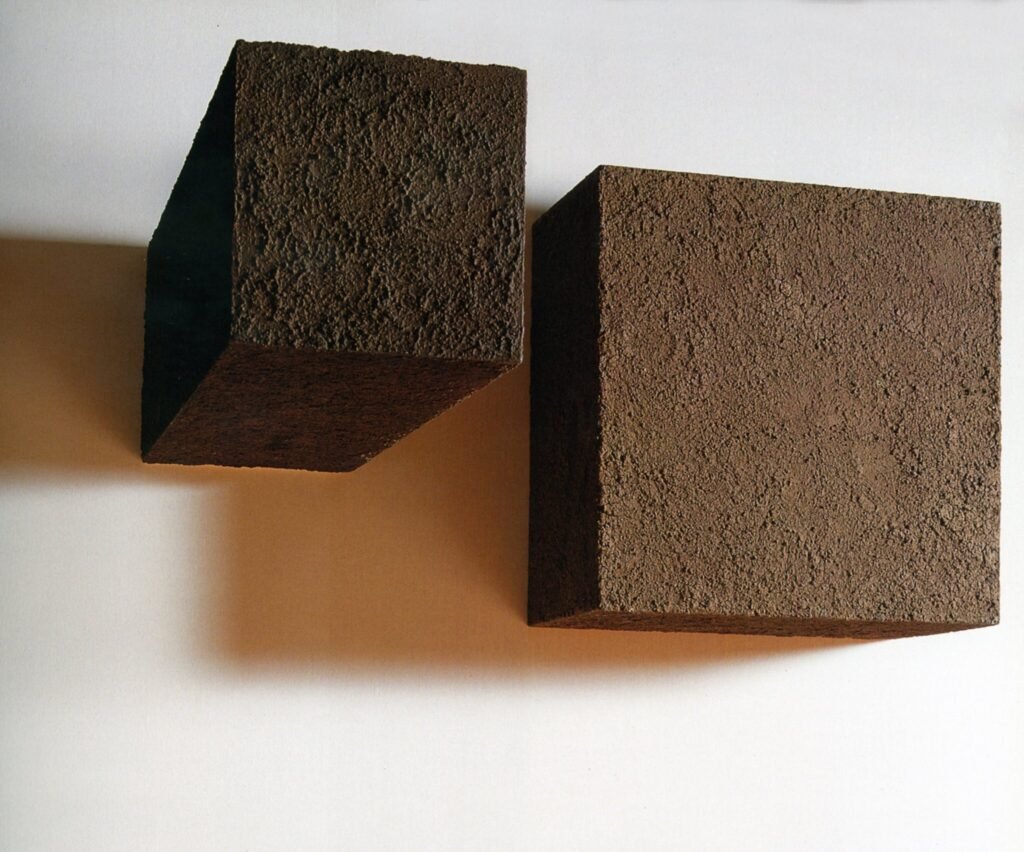

Pino Pascali è stato uno dei principali esponenti dell’Arte Povera.

Scultore, scenografo, attore, creativo pubblicitario, grafico, fotografo, artista dell’avanguardia degli anni Sessanta, parte di quel gruppo di giovani artisti romani del tempo.

Rielabora i temi della Pop Art in chiave personale con un’implacabile furia creativa, una mostra dietro l’altra.

C’è l’infanzia e i miti che si porta dietro, le esperienze di Napoli e Roma, la lezione di Toti Scialoja, le influenze del Living Theatre e degli americani della Biennale del 1964.

Pino piace, arriva.

Sa farsi voler bene.

Ama il jazz, va a ballare, legge voracemente, va al cinema, s’infuria se l’eroe muore alla fine del film.

Spesso guida verso il mare ad alta velocità, cade dalla moto. Ma non smette di correre.

È prorompente come quel suo mare che porta nelle gallerie.

Finché, proprio una galleria, non se lo mangia.

Pino cade dalla sua moto nel 1968, in un sottopassaggio a Roma. Questa volta non si alza.

Aveva solo 32 anni.

Francesco Bonami, nel suo testo L’arte nel cesso, parla dell’arte povera come di un movimento italiano di rottura analogo all’impressionismo, al cubismo, alla pop art e così via.

«Dal 1967 al 1972, cambiava definitivamente il panorama dell’arte italiana fino a quel tempo che, anche se rivoluzionaria come nel caso di artisti come Manzoni, Burri e Fontana, era tuttavia ancora molto formalista e legata allo spazio simbolico della tela.»

Il movimento rifiuta tecniche e supporti dell’arte tradizionale per fare ricorso, appunto, a materiali poveri come terra, legno, ferro, stracci, plastica, scarti industriali.

Germano Celant, che mutua il nome del movimento dal teatro di Jerzy Grotowski, afferma che l’arte povera si manifesta nel «ridurre ai minimi termini, nell’impoverire i segni, per ridurli ai loro archetipi».

Pascali ne è uno dei principali portavoce.

Bonami chiude il suo testo con una frase che pare parlare a Pino stesso: «liberate il bambino dentro di voi.»

«L’arte moderna è – in quanto tale – un ritorno all’infanzia.»

(Cesare Pavese)

Bari è luogo di ritorno.

Qui torna Pino, qui torna il regista barese, qui torna l’opera.

Ma perché tornare?

Perché tornare?

Perché ancora andiamo, cuori risospinti senza posa nel passato.

Cosa abbiamo lasciato indietro?

Quello che abbiamo imparato a cantare allora è quello che cantiamo oggi.

Siamo ancora quei bambini irrisolti che cercano la strada di casa.

Stiamo ancora tornando a casa.

Stiamo sempre tornando a casa.

«Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.»

(Cesare Pavese, La luna e i falò)

Cesare Pavese è incastrato come zolla di terra nelle sue colline.

È un eterno ritorno.

D’altronde, dice proprio: «la smania, più che di andare, di tornare.»

Scrive ne La luna e i falò (1950) la storia corporale e interiore, passata e presente, di ognuno di noi. Il nostro viaggio nel tempo.

È la storia del ritorno di Anguilla al paese. Ma non è cambiato poi molto.

E forse va bene così.

«Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione.»

(Cesare Pavese, La luna e i falò)

Pino è nostos.

Tema utilizzato nella letteratura greca antica, il nostos racconta di un eroe epico che torna a casa, spesso via mare.

I poemi Nostoi (Nόστοι, ‘ritorni’) erano i poemi greci del ciclo epico che descrivevano il ritorno degli eroi achei in patria dopo la distruzione di Troia. L’Odissea, in primis.

Nella società della Grecia antica, i veri grandi eroi erano coloro che riuscivano a tornare.

Come Ulisse.

Come Pino.

Ulisse, cos’è Itaca? Dov’è?

Pino, cos’è Polignano a mare?

Cos’è il mare?

Il mare è l’altrove, l’inafferrabile, l’infinito.

Leopardi in quel mare ci naufraga, Pavese lo può solo immaginare dalle sue colline, Montale lo fa a scaglie e non può che raccontarlo, ma per restare a terra. Per seguitare muraglie con cocci aguzzi di bottiglia in cima.

Il mare è custodia delle potenzialità immaginative, ma a patto di darsi come assente.

È il non-luogo per eccellenza e così allora luogo assoluto e del sempre.

Forse per questo lo inseguiamo sempre.

E così Pino.

Cerchiamo il breve varco d’infinito dentro cui frangere la temporalità delle nostre stagioni.

Modesta, ne L’arte della gioia, cerca per tutta la vita quel blu degli occhi dell’amore di Tuzzu e del padre perché è tutto quello che sa sul mare, finché non lo ritrova oltre i palazzi di Catania, dove è sempre stato. E poteva anche non arrivarci di fronte, per sentirlo.

Era il suo mare, lo poteva ritrovare nel suo cuore guerriero e ondoso, nelle sue corse, non serviva vederlo, per possederlo. Però lo vediamo.

Parthenope nasce nel mare come Venere e le ninfe dei miti.

E così Pino: «sono nato dove c’era il mare.»

Nanni Moretti dice che solo tra un’isola e l’altra, solo in mezzo al mare, sta bene.

Così Pino. Dice nel film: «vado al mare ogni volta che posso, da nessun’altra parte sto così bene.»

E com’è dolce naufragare in quel mare.

«Ho scelto il mare perché inseguo quest’immagine», dice Pino.

Inseguire un’immagine: un’eco?

Un ricordo? Un’assenza?

Inseguiamo un’immagine che è la stessa da quando abbiamo memoria.

«Noi ammiriamo soltanto ciò che abbiamo già una volta ammirato», scrive Pavese.

La felicità era possibile solo quando non lo sapevamo? Che quello era il momento?

Se le afferri, le cose, si spezzano.

Come eternarle?

Come renderle per sempre?

Quando le cose non accadono, non si toccano, possono restare nel loro vento immaginativo.

Possono durare, essere sottratte al fagocitarsi dei giorni e dei frutti che cadono.

Possono essere per sempre.

Leopardi scrive nel suo Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare del piacere che sta nel vuoto che ci separa dal nostro oggetto del desiderio.

Godiamo perversamente, in quella sofferenza, in quell’anelare.

«Sappi che dal vero al sognato, non corre altra differenza, se non che questo può qualche volta essere molto più bello e più dolce, che quello non può mai», dice il Genio.

E, ancora, chiede: «quale delle due cose stimi che sia più dolce: vedere la donna amata, o pensarne?»

Tasso dice che non sa. E, poi: «Certo che quando mi era presente, ella mi pareva una donna; lontana, mi pareva e mi pare una dea.»

Pino è forse un novello Ovidio?

Le Metamorfosi, definite come il romanzo della mitologia, è il poema della vita e della morte, attraverso la loro stessa negazione.

Niente finisce davvero, tutto passa. Tutto cambia. La materia rinasce come altro.

Marzolla nell’introduzione dice: «le Metamorfosi sono in fondo un poema pervaso da una profonda tristezza; l’affermazione può apparire sorprendente a chi si lasci trasportare, peraltro giustamente, dalla vivacità dei toni e dei colori, dalla piacevolezza del racconto, ma lacrime copiose rigano dappertutto i volti dei personaggi e ogni trasformazione è un dramma più doloroso della morte vera, per la sua ambiguità, cioè perché, come dice Mirra, non è né vita né morte.»

E, ancora, parla del gioco saggio di Ovidio – che è lo stesso di Pino – del raccontare con acume la sofferenza di chi perde la propria identità, con un discreto sorridere sulle curiose e fantastiche cose che accadono nel mondo.

Ovidio si serve del mito per raccontare la compenetrazione dèi-uomini-natura, in un intricato sistema d’interrelazione in cui queste forze si scontrano e bilanciano.

«Fauna, flora, regno minerale, firmamento inglobano nella loro comune sostanza ciò che usiamo considerare umano», dice Calvino ne Gli indistinti confini, riferendosi alle Metamorfosi.

E non è quello che fa anche Pino?

La materia è importante, Pino ama giocarci: bitume, sabbia, petrolio, alcol, spugna, vernice, benzina, polvere di marmo e cenere di sigaretta.

E, allora, possiamo dire che c’è dell’umano in quei bachi da seta, c’è vita in quel mare geometrico, c’è un bacio mai dato in quelle labbra appese al muro, c’è il ricordo di quei miti ovidiani nel suo trasformarsi in spaventapasseri e inseguire immagini, idee.

Pino, come Ovidio, ricorda da dove veniamo. Dove andiamo.

E che, sempre, cambiamo.

Voci di diversi paesi sussurrano, nel film, di miti e ricordi, di vita e arte, di mare e terra, in un viaggio che è sempre prima di tutto esistenziale.

E, poi, ne resta solo un’eco.

Le voci rimbalzano ancora, l’eco resta, come rumore di mare, come arte povera.

Ovidio racconta, nel libro terzo del suo capolavoro, di Eco che rimanda i suoni, ninfa dispersa nel vento per rifiuto d’amore: «non rimangono che la voce e le ossa. La voce esiste ancora; le ossa, dicono, presero l’aspetto dei sassi. E così sta celata nei boschi e non si vede su nessun monte, ma dappertutto si sente: è il suono, che vive in lei.»

Cosa resta delle persone che amiamo?

Solo un’eco?

Ci basta davvero un istante di eternità?

O vogliamo di più?

Cosa vediamo davvero quando guardiamo il mare?

Passaggi.

Siamo solo corpi transeunti, passiamo come onde.

Cosa c’è oltre il mare?

Orizzonte di desideri.

Siamo caduchi, ce ne andiamo.

Cosa resta di noi? Chi ci ricorderà?

Basta poco.

Una parola.

Un paese.

Un mare.

Ricordami, sono stata qui.

Pino è una lettera d’amore per l’uomo, ovunque egli sia, nel suo mare; per la sua tragedia, per la sua commedia, per la sua malinconia.

Per la sua metamorfosi ogni giorno.

E per le cose che restano, e ci danno un senso, o un paese a cui tornare.

Come ricordi su pellicola, o tracce su tela.