Tornare all’anormalità: l’importanza del documentario e un cinema che racconta i problemi reali.

Poco più di un anno fa cominciava, forse, la più dura e impensabile guerra che l’umanità abbia vissuto, o almeno quella più difficile da combattere. La comparsa del COVID-19 ha scosso un pianeta già falcidiato da problemi ambientali in continuo divenire, guerre ideologiche, disparità economiche e sociali. Un nemico silente che, espandendosi da un capo all’altro del globo, non ha risparmiato nessuno, attaccando democraticamente tutti allo stesso modo.

Abbiamo intervistato Stefano Virgilio Cipressi, regista e produttore di Tornare all’anormalità (più complesso di un virus), documentario realizzato da Fujakkà – sostegno al cinema indipendente e Immagini da finis terrae: un viaggio intorno al globo, narrato da otto registi provenienti da Ecuador, Colombia, Cile, Italia, Spagna, USA, Brasile e Messico, che racconta autentici spaccati di vita in paesi già falcidiati da guerre civili e povertà, che la pandemia ha contribuito ad alimentare.

Ciao Stefano, mi fa piacere ritrovarti qui dopo la nostra intervista di qualche mese fa. Quando ci sentimmo, il mondo non aveva ancora fatto i conti con questa terribile pandemia: come stai vivendo questo momento e, specie per quanto riguarda il tuo lavoro, che cosa è cambiato e sta cambiando?

Stefano Virgilio Cipressi

Rispetto alle mie due attività principali, è cambiato molto: come insegnante di cinema per la scuola, dover fare i laboratori a distanza complica notevolmente tutto. Fortunatamente, grazie a docenti appassionati e alle disponibilità delle scuole, siamo riusciti a trovare il nostro metodo “smart” e stiamo continuando a lavorare con bambini e ragazzi con corsi di cinema. Come filmmaker si lavora molto meno, e anche mettere in piedi un progetto diventa più difficile quando non sai come andranno le cose. Ma, rispetto ai problemi che molte persone stanno vivendo, e rispetto al dramma sanitario, direi che sono complicazioni davvero piccole.

Da qualche giorno è disponibile su STREEEN il documentario Tornare all’anormalità (più complesso di un virus), che hai prodotto e realizzato con altri sette colleghi sparsi per il mondo. Quando hai avuto l’idea e come si è svolta la produzione?

Stefano Virgilio Cipressi

Ero a Roma, nel primo lockdown, e cominciavo a leggere e sentire in televisione delle preoccupazioni e poi delle lotte dei lavoratori per la mancata chiusura dei posti di lavoro non essenziali. Così pensavo: per chi ci governa, vale davvero così poco la vita di queste persone? Davvero la necessità di produrre viene prima della salute di chi deve ammassarsi sugli autobus al mattino o sgomitare tra gli scatoloni di un magazzino tutto il giorno? O forse era davvero impraticabile l’idea di fermare interi settori? La cosa mi deprimeva, la trovavo assurda.

Non avevo nulla con me, a parte il cellulare e il computer, e allora ho cominciato il documentario – contattando diversi operai da nord a sud d’Italia – intervistandoli a distanza o facendo registrare loro dei messaggi audio. Poi è venuto il resto, l’idea di contattare alcuni colleghi sparsi per il mondo per capire quali fossero, nel loro Paese, le contraddizioni che potevano essere raccontate. Dopo undici mesi siamo qui a parlare di un piccolo tour dell’ingiustizia che attraversa tre continenti.

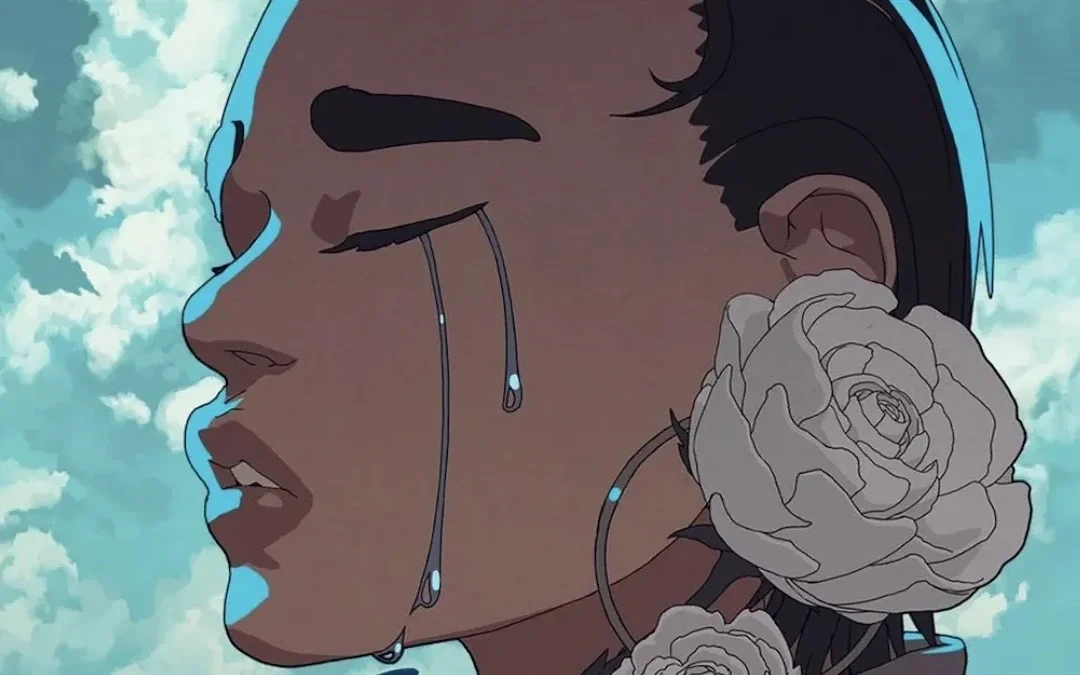

Un frame dal capitolo 5 diretto da Xabier Ortiz De Urbina

Le otto storie che compongono il documentario Tornare all’anormalità raccontano le difficoltà che la pandemia non ha creato, ma drasticamente accentuato.

Ogni autore pone il suo sguardo su realtà e conseguenze diverse, mostrandoci storie che troppo spesso dimentichiamo o cerchiamo in tutti i modi di oscurare. Come può un “mondo” che si ritiene democratico, che predica uguaglianza per tutti, che ogni giorno garantisce il diritto alla vita, non fermarsi davanti a scene disperate come i morti lasciati per le strade di Guayaquil in Ecuador, la terribile piaga del femminicidio in Messico o le condizioni di continuo “lockdown” in cui si è costretti a vivere in Colombia? E vedendo anche la follia di personaggi come Bolsonaro in Brasile, com’è possibile che a uomini del genere sia data la possibilità di governare un stato?

Stefano Virgilio Cipressi

Questa domanda richiederebbe una riflessione molto lunga. Non sono neanche all’altezza di dare una risposta. Quel che posso dire è che, cresciuto con Berlusconi e vedendo che la Lega è stabilmente oggi il primo partito, il caso italiano dimostra che il potere della comunicazione, l’assoluto scollamento tra risultati politico-economici reali e la propaganda, la fascinazione per un’estrema semplificazione dei problemi in formule-slogan appetibili, una sciacallesca attenzione a parlare alla pancia delle persone, l’antica passione degli italiani per l’Uomo Forte al potere, la scomparsa dei fatti e della Storia in favore di un qui e ora smemorato, favoriscono un certo tipo di personaggi.

Non posso risponderti per le altre nazioni, ma forse una frase che abbiamo scritto nelle note di regia riflette quel che tutti noi autori del film pensiamo: «c’è un panorama apocalittico, una visione macabra, una follia diffusa, che si stende come un velo sul nostro pianeta. Si trova sotto infinite vetrine e insegne luminose. Da più parti grida strazianti, diritti negati da argomenti difficili da sostenere, dignità soffocate. La nostra memoria del mondo non è più una memoria, è un caleidoscopio di dati, numeri, notizie, immagini, eventi tanto importanti che ogni secondo ce n’è uno».

Nel tuo episodio di Tornare all’anormalità, ti concentri su disagi e problematiche che riguardano il nostro paese, ponendo l’interesse su quella classe operaia tanto importante quanto abbandonata a sé stessa. Parlando con loro, cosa hai percepito e quali sono le domande che ti fai vedendo una situazione dove i ricchi aumentano i loro guadagni, i lavoratori vengono abbandonati a loro stessi e la politica, impegnata nei suoi giochi di palazzo, sembra fregarsene di tutto questo?

Stefano Virgilio Cipressi

Ho percepito paura, rabbia, delusione e un forte senso di sgomento. Direi che c’è stata una grande confusione sulle zone rosse, un ring sotterraneo dove si sono presi a pugni gli interessi in gioco, nei giorni del primo lockdown. C’è stata l’irresponsabilità di qualcuno e l’avidità di altri, e sicuramente un tema che sembrava per molti sepolto è venuto a galla: il lavoro. Se dovessi sintetizzare in una frase quello che racconto nel mio capitolo potrei dire che parla di come la produzione non sia un processo neutro e invisibile; la pandemia ha mostrato i nodi conflittuali della catena di montaggio.

C’è un parallelo che mi viene in mente: nel cinema classico americano si faceva di tutto affinché il linguaggio si mostrasse neutro (il noto stile invisibile), in modo da far passare certe ideologie come naturali. Col lavoro si tenta di fare questo, come volessero dirci: c’è un solo modo di fare le cose ed è questo, dormite tranquilli che domani avrete i vostri prodotti in tavola, ci pensiamo noi. Ma come c’è una major e un messaggio dietro lo stile invisibile classico, così ci sono persone in carne e ossa che mandano avanti la produzione, il PIL e tutto il resto dell’economia.

Immagini del disastro ambientale provocato dai terribili incendi in Amazzonia, nel capitolo di Elivar Karitiana e Celso Suruí

Da semplice spettatore che si approccia alla visione di questo documentario, cosa provi nel vedere queste immagini?

Stefano Virgilio Cipressi

Quando una sera a fine produzione l’ho rivisto per intero, ho pensato che avevamo fatto un buon lavoro, perché eravamo riusciti a toccare nervi scoperti, ma senza “l’abuso di potere” della retorica. Mi sentivo commosso e amareggiato, e addolorato. Tu sei anche un regista e, come sai, il primo modo per capire se una cosa funziona e se sei stato sincero in quello che hai fatto, è scoprire se emoziona innanzitutto te.

Il cinema e gli autori indipendenti, di cui tu fai parte, sono oggi forse l’unica possibilità di indagare le storie del nostro pianeta, ma allora come mai lo spazio per loro è sempre meno?

Stefano Virgilio Cipressi

Io credo fermamente che la responsabilità sia anche di molti colleghi. Certo pagare l’affitto spesso non ti fa guardare in faccia nessuno, e lavorare per guadagnarsi da vivere non può mai essere una colpa. Però devo dire che vedo in giro una grande, illogica, spesso compulsiva passione per i grandi nomi, per i circuiti di serie A, per le conoscenze che contano. Tutto questo comporta anche stare lontano da certe tematiche per non disturbare nessuno.

Se lavori per grandi emittenti e produzioni, puoi farlo con dignità e coi tuoi valori, facendo ottime cose, ho amici che ne sono capaci, non è impossibile. Molti altri invece sono come gli allocchi delle insegne luminose dei CCCP. Finché lasceremo che siano i soliti direttori artistici e gli addetti alla cultura, di cui parlava Battiato, a fare il bello e il cattivo tempo, il massimo a cui potremo aspirare sono le Netflix all’italiana e le scuole di cinema per pochi eletti.

Non dobbiamo puntare a fare una riserva indiana, ma lavorare per dare la possibilità a più autori, a nuove idee di diventare visibili.

Il discorso è lungo, però in fondo se guardi Sanremo e fai caso a chi, tra i cantanti, viene considerato un genio, capisci bene in che situazione siamo. Quella tra indipendenza, cultura, mercato è una triangolazione complessa. Non sono all’altezza di fare un discorso esaustivo su questo, e forse sono solo mosso da un bel po’ di frustrazione accumulata negli anni. Credo però che sarebbe bello se nel mondo del cinema si riflettesse di più su queste cose e se ci fosse più solidarietà. Reale, reciproca.

Se c’è, oltre all’importanza del raccontare queste storie, una cosa che colpisce, è il gesto terribilmente demodé di fornire un documento prezioso come questo agli spettatori e devolvere tutti i proventi a EMERGENCY, nella speranza che possa alleviare, in piccola parte, le sofferenze di chi sta peggio di noi. Un cinema che sia quasi equiparabile al “diritto dell’anima di respirare” come diceva Matt Damon in Will Hunting, fatto solo per passione, è ancora qualcosa di reale per te?

Stefano Virgilio Cipressi

Abbiamo realizzato il film senza budget e senza fini di lucro, esattamente per i motivi che scrivi, quindi mi fa piacere che tu lo dica. Non credo assolutamente che gli artisti debbano lavorare gratuitamente per salvare la propria anima (lo dico perché per come vanno le cose nel mondo, qualcuno potrebbe fraintendere), ma in questo caso abbiamo pensato che fosse la cosa giusta da fare.

In conclusione: se ti chiedessero perché vedere Tornare all’anormalità (più complesso di un virus), come lo racconteresti in poche battute e, per quanto riguarda il tuo futuro, cosa ti piacerebbe raccontarci in un’ipotetica intervista tra cinque anni?

Stefano Virgilio Cipressi

Tornare all’anormalità vorrei fosse questo: hai presente le foto in bianco e nero all’inizio di Gangster Story? O la scena della casa abbandonata in cui Bonnie e Clyde incontrano i vecchi proprietari che sono passati a rivederla per un’ultima volta? Sono trovate di sceneggiatura scritte nei tumultuosi anni ’60 americani, che ritraggono un periodo altrettanto tumultuoso, la grande depressione degli anni ’30: è lo spirito della crisi che rivive trent’anni dopo; un’eco, un sentimento che lega due epoche diverse nelle quali ribollono le stesse contraddizioni: la povertà, l’ingiustizia, la fame. Ecco, vorrei che tra qualche anno il film fosse un documento valido, una fotografia onesta, utile a legare vecchi e nuovi problemi, testimonianza di quel che eravamo e di quel che ancora, purtroppo, saremo.

Eliana Como della FIOM-CGIL nel capitolo 4 di Stefano Virgilio Cipressi