«Lo spettacolo è il capitale a un tal grado d’accumulazione da divenire immagine»

(Guy Debord, La società dello spettacolo, 1968)

Se Dio è filosoficamente morto con l’annuncio nietzschiano nel 1882, con la fine della Seconda guerra mondiale la morte di Dio si fa materia concreta e tangibile ai più. Tuttavia, come insegna la storia umana, morto un Papa se ne fa un altro. Ed ecco che il mutaforma divino trova la propria espressione nel moderno capitale – annunciato da Karl Marx morto nel 1883.

In questa trasversale catena di morte-rinascita, intorno agli anni ’60, il situazionista Guy Debord diviene voce collettiva di una disparata serie di teste, passate, presenti e future – da Pasolini ad Adorno, da Marcuse a Fisher. Attraverso questa epifania, Debord rivela il nuovo nascondiglio di quel mutevole potere alienato e, mostrando la frantumazione e la separazione nel rapporto tra soggettività e mondo, individua un termine che catturava l’evolversi della società occidentale: lo spettacolo.

«Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale tra le persone, mediato dalle immagini. (…) Lo spettacolo si presenta nello stesso tempo come la società stessa, come parte della società, e come strumento di unificazione. In quanto parte della società, esso è espressamente il settore più tipico che concentra ogni sguardo e ogni coscienza. Per il fatto stesso che questo settore è separato, è il luogo dell’inganno visivo e della falsa coscienza; e l’unificazione che esso realizza non è altro che un linguaggio ufficiale della separazione generalizzata».

(Guy Debord, La società dello spettacolo, 1968)

Ne La società dello spettacolo (1968), Debord cristallizza il problema e accenna una soluzione: il situazionismo. In una società alienata nel rapporto tra cose e persone, l’Internazionale Situazionista, negando e al tempo stesso affermando, si attuava attraverso la creazione di situazioni, sociali e artistiche, volte all’aggregazione e all’esperienza artistico-culturale collettiva, tentando di riportare attività e volontà creativo-affermative nelle soggettività agenti.

Ora, ma se si volesse realizzare un film? Ma soprattutto, se si volesse girare un film che vada contro le logiche della società dei consumi? Se si volesse girare un film che metta in crisi i valori del realismo capitalista e i miti propagandati dall’industria culturale? Se si volesse creare un film che renda attivo sia chi lo realizza sia chi ne fruisce e non riduca la soggettività a una dimensione?

Leninianamente «che fare?», ci si chiede.

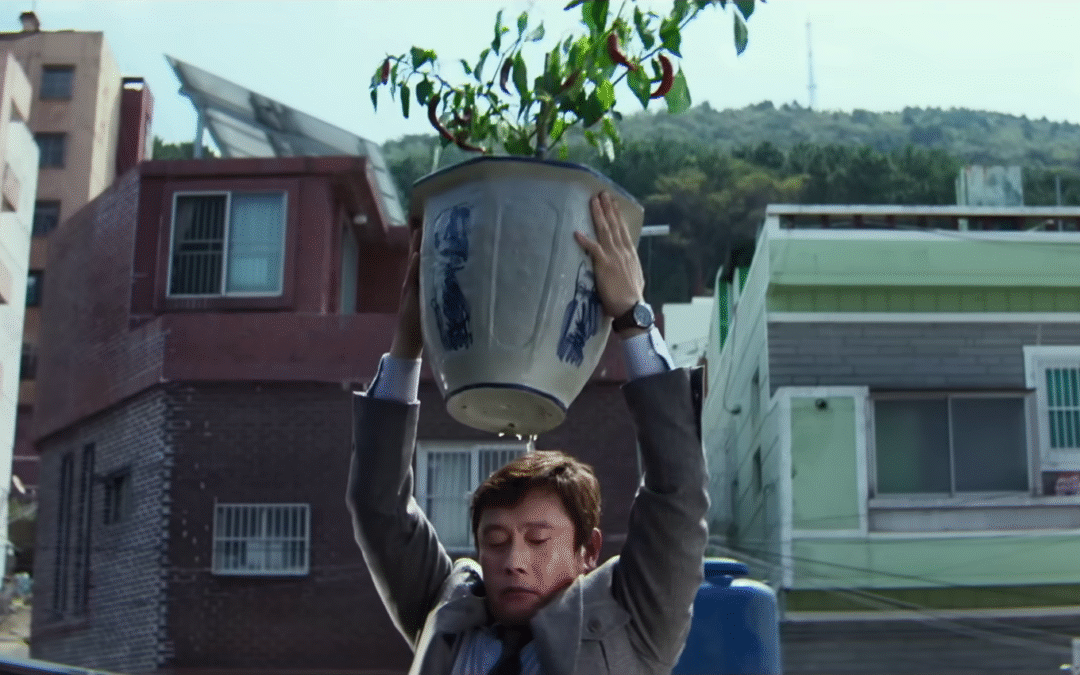

Debordianamente «Verifica Incerta», risponde Alberto Grifi insieme a Gianfranco Baruchello, «un massacro cinematografico di film hollywoodiani famosi rimontati pensando al Dada».

«Che fare? Girare un film antagonista per dire come la pensavamo noi avrebbe significato mettere in moto la macchina dei soldi, i ruoli separati della gerarchia del set, le prestazioni salariate, insomma la riproduzione di quel cinema-fabbrichetta che volevamo contrastare. Ma distruggere le storie che loro, quelli di Hollywood, confezionavano così bene, ecco, farle a pezzi e rimontarle. Ci impossessammo di un camion di film cinemascope che avevano terminato l’ultimo stadio di distribuzione, li mettevamo in moviola, una vecchia Prevost col piano di legno. Intrecciavamo tempi e luoghi diversi: cowboys che si sparavano da film differenti, turisti in vacanza sullo sfondo di cieli di cartone borbardavano la porta aerei dei marines»

(Alberto Grifi, Perchè, da un sottoscala, facemmo a pezzi Hollywood, 1981)

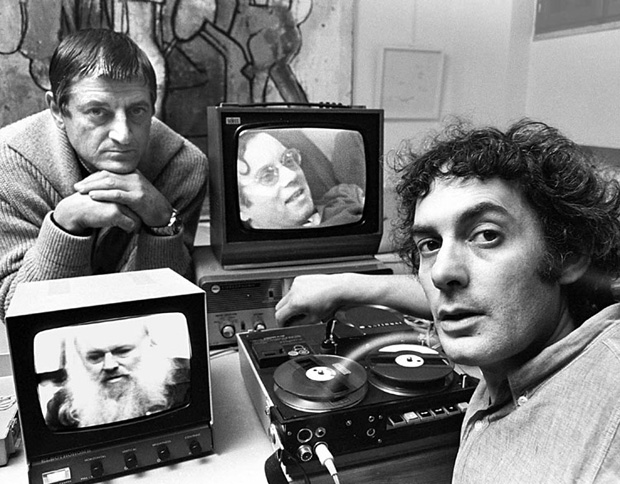

Così, nel 1964, il filmmaker sperimentale Alberto Grifi e il pittore Gianfranco Baruchello, comprarono 150 mila metri di pellicola del grande cinema hollywoodiano destinata al macero dopo aver completato il percorso distributivo. 47 gloriosi film degli Stati Uniti d’America per 15 mila lire.

Otto mesi a selezionare, scartare e ricomporre il materiale in moviola e controtipate su un internegativo 16mm, decostruendo la pellicola originale e montando degli spezzoni di film ricercando somiglianze per soggetto o per azione. La pratica situazionista si incarna qui nel gesto stesso del montaggio: ogni taglio, ogni incastro è un atto di creazione e distruzione, un’esplosione di possibilità che, paradossalmente, rompe la riproducibilità classica dell’immagine.

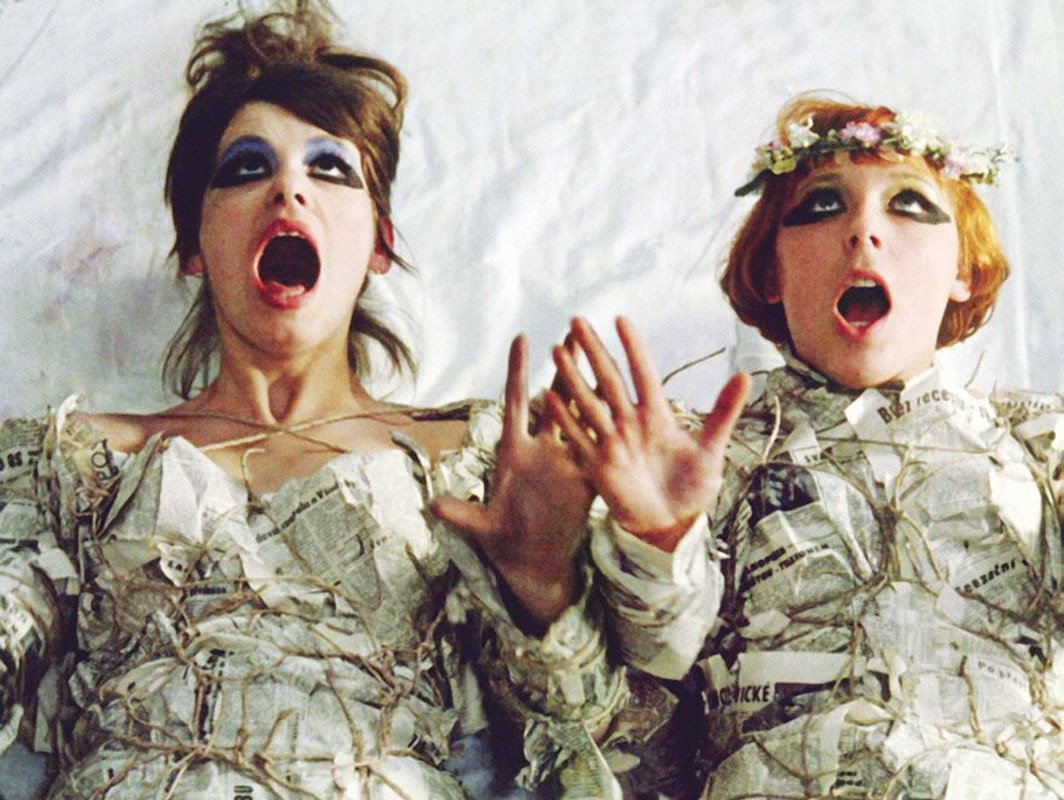

Grifi e Baruchello, privando la cornice che ricama il significato originario, decontestualizzano l’oggetto filmico conferendone un nuovo significato, realizzando così con il metodo dadaista una sorta di ready-made duchampiano di stampo cinematografico. Marcel Duchamp, infatti, è l’unica entità che compare per ciò che è: nella sua casa parigina intento a gesticolare, fumare un sigaro e guardare in macchina.

La discontinuità, la frammentazione e l’aporia divengono modus operandi, rendendo Verifica Incerta un anti-film, un atto di vandalizzazione creativa, un détournement cinematografico che istituisce una nuova forma del linguaggio cinematografico attraverso la decostruzione dello stesso. L’immagine – essendo già fatta e, al tempo stesso, ancora da fare – si fa dialettica, acquisisce significato in relazione con le altre e trova la propria sintesi nel tutto. La sceneggiatura, infatti, era il punto di arrivo, non di partenza.

Ma di questi 150 mila metri di pellicola, cosa ne è uscito?

Un montaggio di 35 minuti, dai quali, alla fine, è emersa una storia.

Eddie Spanier è il non-protagonista – il più presente e prelevato da un film qualsiasi -, sintesi molteplice e collettiva di tutti i personaggi presenti nei 47 film. Eddie Spanier è un personaggio filmico proteiforme, incarnazione di tutte le rappresentazioni mitopoietiche degli Stati Uniti che, con i medesimi valori e i medesimi sogni, si scopre essere una presenza assente, fisionomia senza volto, vuota dissoluzione. Nel film il personaggio si trova a lottare con vichinghi, etruschi, faraoni, ladri giapponesi, indiani ecc., per poi risolversi, portare a termine la propria missione e ottenere il fantomatico e necessario lieto fine. In una tempesta di generi che spaziano dalla commedia sentimentale al melodramma, dal western al musical, dall’azione al noir, dall’horror al dramma storico bellico, lo sguardo di chi osserva non è soggetto all’immedesimazione, bensì ad una rivelazione.

«Attraverso questi slittamenti di montaggio, facevamo emergere le pulsioni che quei film rimuovevano: la temutissima omosessualità maschile di quegli eroi muscolosi, virili e maccartisti, allevati a latte e bistecche; i nipoti dei pionieri che avevano ripulito l’America dai pellerossa e che avevano a loro volta “salvato” la Corea dai comunisti e il mondo dai giapponesi con le bombe di Hiroshima e Nagasaki […] Gli spettatori, nel buio dei cinema e della loro vita, rimettono in circolazione nei loro cuori inariditi le bugie del cinema di cartapesta, perché non c’è più separazione tra platea e schermo, e da tutti e due i fronti si raccontano le stesse bugie, lo spettacolo è totale»

(Alberto Grifi, Se ci fosse una porta busserei, 1981)

Verifica Incerta fu un’operazione di disvelamento e, mostrando in maniera grottesca e ironica come tutte le storie prese in esame siano uguali e perfettamente intercambiabili, rivela il carattere mitopoietico e propagandistico del cinema statunitense nell’era della grande Hollywood intesa come fabbrica di sogni e, dunque, di soggettività.

Nel frattempo, incarnando utopie situazioniste, Baruchello creava dei piccoli happening ironici che accompagnavano la realizzazione del film: come la creazione di una contabilità immaginaria che teneva conto delle spese della troupe, o delle lettere immaginarie di corrispondenza tra le attrici, gli attori e gli autori sulle possibilità drammaturgiche dei personaggi.

Verifica Incerta venne proiettato per la prima volta a Parigi presso la Cinémathèque française nel maggio del 1965, presentato da Marcel Duchamp, cui era dedicato, davanti a un pubblico d’eccezione che comprendeva Man Ray, Max Ernst e John Cage che, entusiasta, lo presentò al New York Museum of Modern Art.

In pieno spirito situazionista, il film doveva essere distrutto e gli spezzoni della pellicola donati al pubblico, completando il processo di morte-rinascita e realizzazione-distruzione che fino ad allora aveva accompagnato il modus creativo e situazionista dell’opera. Tuttavia, visto l’apprezzamento e i lunghi 8 mesi di produzione, si decise di compiere il ciclo certificando Verifica Incerta (da cui, tuttavia, derivò molti anni dopo Blob di Enrico Ghezzi)

Verifica Incerta fu per Baruchello un esercizio linguistico, mentre per Grifi una forma di anti-potere.

I due autori hanno pensato, distrutto, smontato, ripensato e trasformato il linguaggio cinematografico attraverso il cinema stesso. Pratica rivoluzionaria oltre che avanguardistica, sia nella realizzazione che nella fruizione, Verifica Incerta si colloca al di fuori delle logiche sistemiche della società dello spettacolo, immaginando un cinema di resistenza, che libera lo sguardo e attiva una soggettività consapevole e in evoluzione.

L’utilizzo del found footage, oggi, è una prassi sempre più ricercata e riconosciuta che, tuttavia, rischia di essere neutralizzata dalle logiche spettacolarizzanti del potere e resa merce culturale. Tuttavia, Verifica Incerta ricorda che ogni frammento, se reinterpretato e criticato, può ancora essere un atto di sovversione, un momento di discontinuità che rompe il flusso ordinario del discorso visivo e apre nuove possibilità. Non solo un gesto estetico, ma un vero e proprio atto di sfida al linguaggio dominante.

In un’epoca in cui le immagini ci governano e mediano la nostra relazione con il mondo, Verifica Incerta resta un esempio potente di come il cinema possa continuare ad essere uno strumento di resistenza poetica e di avanguardia politica, mantenendo viva la tensione verso un’utopia visiva capace, forse, di disarmare lo spettacolo.

«Oggi ho conosciuto un certo Grifi e ho pensato che mi volesse attaccare un pesce d’aprile sulla schiena»

(Cesare Zavattini)