«Una moderna parodia dell’Edipo Re»: queste sono le parole con cui si annuncia Funeral Parade of Roses (Bara No Soretsu) di Toshio Matsumoto in uno dei trailer che hanno preceduto l’uscita del film, avvenuta nel 1969. Una chiara dichiarazione d’intenti: e in effetti la linea narrativa principale che attraversa il film di Matsumoto affonda nella tradizione occidentale creando un calco della tragedia sofoclea in salsa underground e allucinatoria.

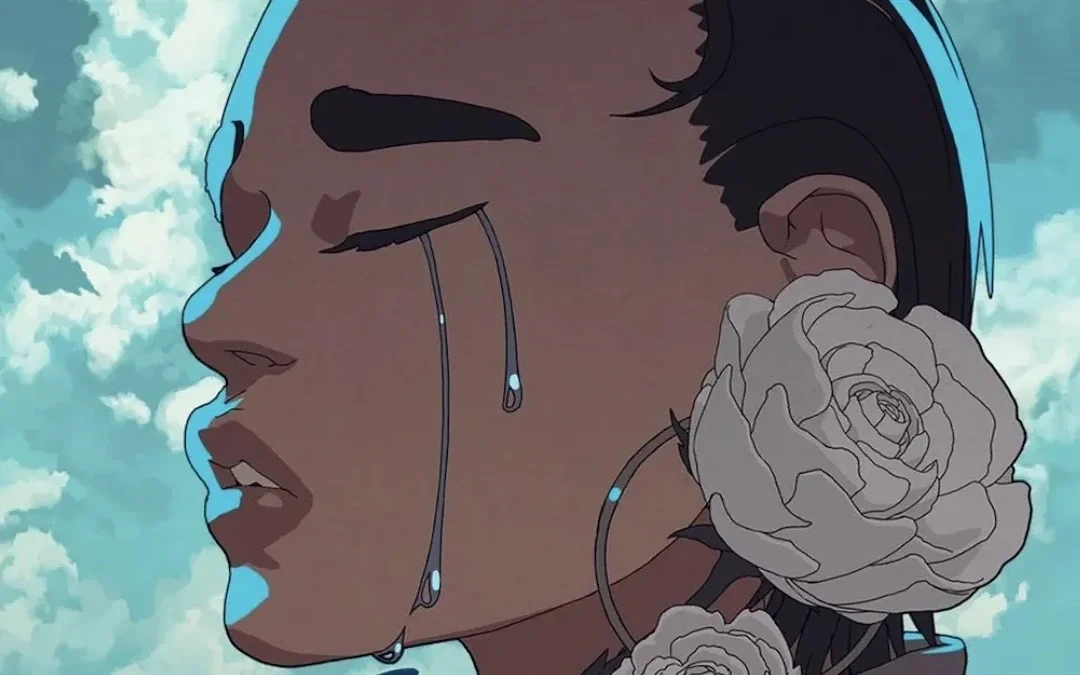

A Eddie, ragazza trans del quartiere di Shinjuku di Tokyo, tocca ricoprire il ruolo di Edipo postmoderno, che adottando gli stilemi della tragedia greca cerca di mettere in ordine i frammenti di un Giappone attraversato da profonde trasformazioni culturali, estetiche e sociali. In quanto Edipo della storia, Eddie è anche il personaggio su cui l’influenza occidentale imprime un forte segno estetico e ideologico: Eddie, interpretata da Peter, nome d’arte dell’attore, cantante e ballerino Shinnosuke Ikehata, sfoggia parrucche con frangette dritte e abiti in cui riverberano le atmosfere della scena underground britannica degli anni Sessanta.

Funeral Parade of Roses, il racconto di un’identità frammentata tra Godard e Resnais

Eddie porta addosso i segni di una gioventù che comincia a scoprire il proprio linguaggio specifico e costruisce la sua cultura attraverso esperienze diverse legate agli ambiti della sessualità, della sperimentazione con le droghe e del cinema. Un insieme di saperi e di estetiche codificate che rimandano allo scenario della controcultura che dominano gli anni Sessanta dell’Occidente, e in quelle vesti cominciano a farsi strada anche in Oriente, dove alcuni artisti adottano il linguaggio sperimentale delle nuove correnti d’avanguardia per mettere in scena una nuova immagine delle società orientali.

Matsumoto si inserisce all’interno di questo scenario e decide di applicare i nuovi linguaggi cinematografici provenienti dall’Europa, dalla Nouvelle Vague al neorealismo italiano, per raccontare la comunità LGBTQ+ underground dei gay bar di Tokyo: e lo fa facendo aderire gli strumenti formali alla materia narrativa, facendo coincidere la natura ibrida e frenetica degli espedienti cinematografici mutuati dal cinema di Resnais e Godard all’identità indefinita e composita dei suoi protagonisti e della scena controculturale giapponese, arrivando a un’opera compiuta che racchiude dentro di sé molteplici tumulti culturali e identitari in costante dialogo con il mondo occidentale.

Un intento programmatico di amalgamare i diversi stimoli avanguardistici provenienti sia dal Giappone che dall’Europa, con l’obiettivo di restituire un quadro complessivo che tenesse conto delle profonde trasformazioni che stavano attraversando il mondo degli anni Sessanta, come esplicitato dallo stesso Matsumoto in un’intervista per Aaron Gerow:

«Il mio intento creativo era quello di disturbare lo schema perpetuo di un mondo duale che divide i fatti dalla finzione, gli uomini dalle donne, l’obiettivo dal soggettivo, il fisico dal mentale, la sincerità dalla mascherata, e la tragedia dalla commedia. In termini di forma, ho smantellato la struttura narrativa sequenziale e cronologica e ho sistemato passato e presente, realtà e fantasia su assi temporali simili a un dipinto cubista, adottando una forma frammentata simile al collage che prende dalla letteratura, dal teatro, dalla pittura e dalla musica vecchie e nuove provenienti sia da Oriente che da Occidente».

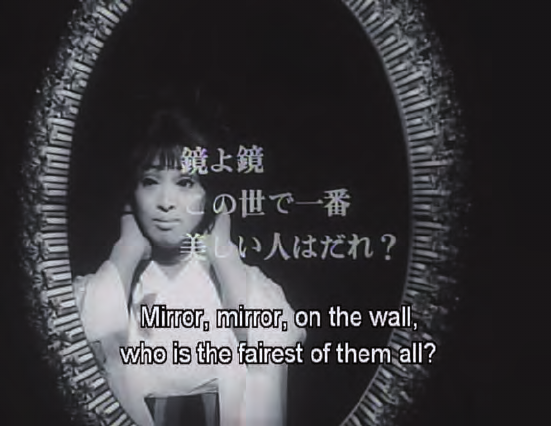

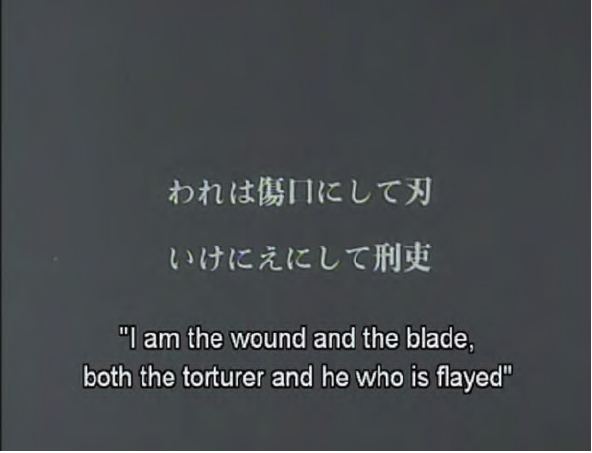

Così da Godard Funeral Parade of Roses mutua il collage multitestuale e la sovrapposizione immagine-parola per veicolare una rete di simboli e significati provenienti dal mondo occidentale: tutte le citazioni proveniente dalla cultura europea presenti nel film di Matsumoto sono stati individuati da Roberto Mario Danese, che li espone nel suo Edipo al funerale delle rose, saggio che fa parte del volume Edipo classico e contemporaneo a cura di Francesco Citti e Alessandro Iannucci:

«Matsumoto sfrutta a fondo le possibilità della polisemia filmica e mette mano anche all’espediente godardiano della parola-immagine filmata, inframmezzando le fasi della vicenda con quadri bianchi o neri su cui spiccano citazioni letterarie fortemente evocative se connesse alla vicenda narrata e al suo grande ascendente classico. La prima citazione consta di due versi dell’Heautontimorumenos di Baudelaire, ma, nel corso del film, vengono citati anche Genet e De Sade, Le Clézio, Sofocle stesso e Giobbe, Apollinaire e René Daumal, dalle cui Clavicules d’un Grand Jeu poétique è tratta la citazione con cui si chiude il film: «L’esprit individuel atteint l’absolu de soi-même par négations successives», improntata al celebre pensiero spinoziano omnis determinatio negatio est (Epist. 59). Queste citazioni interrompono il flusso della narrazione cinematografica e ne rappresentano il senso attraverso l’iconizzazione della parola. Quest’ultima citazione da Daumal, che ‘sigilla’ la tragica storia di Eddie, può essere intesa come un’interpretazione moderna delle contraddizioni su cui si costruisce la grande tragedia greca e, in particolare, della vicenda edipica».

Quel che lega i simboli estetici e culturali che costituiscono questa nuova cultura giovanile degli anni Sessanta è la loro natura mutevole, mobile e incostante: si tratta di un codice intrinsecamente precario e soggetto a un mutamento continuo e incessante, che per la sua stessa sopravvivenza non può far altro che sottoporsi a una costante rimessa in discussione dei termini del discorso, sempre esposto al rischio di una tabula rasa, di una ridefinizione totale. In virtù di questo principio, i personaggi di Funeral Parade of Roses sono definiti da identità dai contorni sfumati, di difficile definizione, che sfugge a ogni tentativo di incasellamento: in uno degli inserti documentari che frammentano la linea narrativa principale, le persone intervistate davanti alle domande che tentano di definire la loro identità con termini precisi, danno risposte evasive, confuse, segno di un processo di esplorazione della propria identità di genere e del proprio desiderio ancora in corso.

Cos’è l’identità, alla fine? Una domanda antica alla base di tragedie come Edipo re, e al tempo stesso caratteristica dell’epoca postmoderna, dove la nozione di identità da elemento statico inizia a connotarsi come un processo fluido, indeterminato.

Le maschere, Edipo postmoderno e performatività di genere

In questo processo la maschera assume un ruolo chiave: simbolo di un ruolo fisso, come quello della maschera greca, divise da un confine netto che distingue il volto piangente della tragedia a quello sorridente della commedia, il suo scivolare via dal volto rappresenta una scissione, lo svelamento delle nostre fragilità e le nostre contraddizioni. Se nella maschera l’identità è unica, la sua rottura e deformazione svela non solo la frammentarietà del nostro essere più intimo, ma anche e soprattutto la natura performativa dell’identità e del genere.

«Alcuni indossano la stessa maschera per tutta la vita, altri usano varie maschere. Alcune maschere sottolineano le caratteristiche delle persone, altre sono lontane dall’originale. Alcune sono povere e facilmente riconoscibili, altre sono realizzate con tale abilità da essere difficilmente riconoscibili. La gente indossa sempre delle maschere quando si trova di fronte agli altri: essi vedono solo maschere. Anche se rimuovono le maschere, i loro volti raramente li espongono, perché potrebbe esserci una seconda maschera, anche una terza, nascoste sotto la prima maschera. Perciò, la gente spesso prende le tue maschere per te, e tu prendi la loro per loro. L’obiettivo dell’amore e dell’odio possono essere le maschere.» recita una voce registrata proveniente da un mangianastri mentre Eddy si ritrova in un seminterrato circondata da maschere mostruose.

Eddy incarna Edipo e il suo opposto al tempo stesso: ricerca la verità, il segreto profondo della sua identità, ma è impossibilitato a raggiungerla, legato al suo illustre antecedente dall’impossibilità di vedere, dall’oblio della memoria incapace di sopportare il peso della cruda verità. Ma la tragedia stavolta non si consuma a Tebe, ma nella Tokyo degli anni Sessanta, agli albori della moderna società dell’immagine:

«L’Eddie di Matsumoto è un gei boi, un termine che, in concordanza con quello più noto di geisha, nel Giappone degli anni Sessanta denota più una pratica artistica che un orientamento sessuale. In quanto gei boi, lavora come hostess in cross-dressing al Bar Genet. Essere Eddie significa interpretare un ruolo, significa rendere il dramma fisico di Edipo una questione di rappresentazione e self-styling: qui l’esteticizzazione è una risposta etica»

(James Phillips in Anti-Oedipus: The Ethics of Performance and Misrecognition in Matsumoto Toshio’s “Funeral Parade of Roses)

Attraverso il personaggio di Eddie il mito di Edipo viene declinato in una nuova prospettiva che prende in considerazione una nuova nozione di genere come costruzione culturale, come un’«identità costituita performativamente dalle espressioni stesse che si dice siano i suoi risultati», di cui il drag «rivela implicitamente la struttura imitativa, nonché la sua contingenza», citando Judith Butler.

Eddie e Leda sono rivali in lotta non solo per l’amore di un uomo, ma sono parte di una contrapposizione più ampia tra sistemi estetici e valoriali inconciliabili, incarnati da due modelli di femminilità culturalmente connotati: da un lato Leda che incarna un canone di bellezza appartenente alla cultura giapponese tradizionale, dall’altro Eddie, che aderisce ai nuovi standard occidentali simboleggiati dalla rivoluzione dei costumi della Swinging London.

Lo scontro tra le due è una coreografie di maschere e di identità sul punto di formarsi ma anche di frantumarsi, tant’è che tutte le parti coinvolte andranno incontro a una sanguinosa fine. Ma soprattutto il loro scontrarsi, sfiorarsi e riconoscersi, mette in scena il complesso reticolato di legami, atti e suggestioni che contribuiscono alla costruzione dell’identità. Osserviamo Eddie e Leda nei loro riti preparatori, dagli abiti indossati alla cura delle parrucche, fino all’applicazione meticolosa del trucco. Sempre Judith Butler parla del grande potenziale sovversivo del drag in relazione alla performance del genere:

«Per giunta, parte del piacere, la vertigine della performance sta nel riconoscimento di una radicale contingenza nella relazione tra sesso e genere a fronte di configurazioni culturali di unità causali, che vengono regolarmente considerate come naturali e necessarie. Invece della legge della coerenza eterosessuale assistiamo alla denaturalizzazione di sesso e genere attraverso una performance che ne nega la separatezza e che mette in scena il meccanismo culturale della loro unità fabbricata. L’idea di parodia di genere che sostengo qui non presuppone che ci sia un originale che viene imitato da queste identità parodiche. In effetti la parodia è davvero quella della nozione di un originale»

(Judith Butler)

Funeral Parade of Roses precede di vent’anni queste intuizioni, arrivando alla radicale comprensione di un mondo in cui le identità di genere non solo non sono così ben definite, ma si rivelano nel loro essere categorizzazioni fittizie prodotte culturalmente e non determinate biologicamente. Sempre Phillips riallaccia questo discorso al mito edipico:

«Eddie naviga tra due tragiche rivelazioni. Non cade sotto il potere della rivelazione di Edipo, in cui la parvenza di fortuna viene scambiata con la verità dell’infamia incestuosa. Eddie schiva anche il momento della rivelazione che il mito dell’eteronormatività pretende di mobilitare: non viene messo di fronte alla cosiddetta verità del suo sesso in una rottura dell’illusione della femminilità. La rappresentazione della femminilità di Eddie non è subordinata a una verità del sesso che è separata da essa e rispetto alla quale potrebbe essere considerata insufficiente. Poiché egli interpreta ciò che è ed è ciò che interpreta, non c’è spazio per una verità del sesso: il film non accenna mai al fatto che Eddie aneli a chiudere con l’indeterminatezza, a diventare una volta per tutte o pienamente donna o pienamente uomo, qualunque cosa significhi».

L’ispirazione di Arancia Meccanica di Kubrick

In Funeral Parade of Roses la tragedia viene smontata e riassemblata attraverso la distruzione della linearità cronologica e narrativa, che viene lentamente recuperata attraverso brevi lampi del passato che squarciano l’identità costruita da Eddy e al tempo stesso la ancorano alle sue origini, al momento di estrema violenza da cui ha preso forma.

E una volta giunti al momento di estrema realizzazione, quando il passato si ricostituisce nella sua interezza e si presenta agli occhi del giovane, il suo destino è segnato: la memoria del sanguinoso omicidio della madre si riversa negli ultimi violenti atti finali del film in cui scorre a fiumi il sangue di Gonda che si suicida e di Eddy che si cava gli occhi con un coltello dopo aver compreso che il suo amante era in realtà il padre perduto della foto gelosamente conservata, il cui volto era occultato dalla bruciatura di una sigaretta.

Su questa scia di sangue, di violenza e di occhi trafitti, le suggestioni funeree e macabre di Funeral Parade of Roses attraversano l’oceano e si riversano nelle immagini di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, uscito solo due anni dopo: il regista avrebbe avuto tra i principali modelli di ispirazione proprio l’opera di Matsumoto.

E le similitudini tra le due opere non mancano, a partire dai dettagli ricorrenti degli occhi e le ciglia innaturalmente lunghe che accomunano l’Eddie di Matsumoto e l’Alex di Kubrick, fino alla scena in cui Eddie e le sue amiche si aggirano nei negozi mangiando il gelato, di cui Kubrick riprende i movimenti e la musichetta scanzonata che le accompagna nella scena del centro commerciale dove Alex tenta di adescare due ragazze. E in generale i due film condividono lo stesso ritmo frenetico e la tensione verso la violenza: alcuni vedono nella scena di apertura di Arancia Meccanica, dove Alex ha due occhi cuciti nei polsini della camicia, implicita continuazione del finale di Funeral Parade of Roses.