Greta Garbo – Il mito moderno della Divina dentro e fuori lo star system

Parliamoci chiaro: in Italia, uno star system, non esiste più. Per quanto non si tratti del principale motore in grado di alimentare la complessa macchina dell’industria cinematografica (c’è molto altro, ovvio), è necessario ribadire quanto il divismo, ovvero quel gigantesco fenomeno di costume in grado di elevare il prestigio del cinema – e degli agenti che ne fanno parte – all’interno dell’opinione pubblica, sia stato (e continui a essere) uno degli elementi più potenti per il progressivo aumento del peso specifico della Settima Arte nel panorama culturale – nazionale o addirittura mondiale.

Ma è un dato di fatto: nel nostro paese non esistono più quegli attori in grado di muovere le masse, riempire le sale e garantire il successo di un film al box office indipendentemente dal genere. Quegli attori il cui modo di fare, vestire, camminare e di porsi di fronte al pubblico sia capace di influenzare un largo numero di spettatori, portandoli a un livello di ossessione tale da elevare la loro figura oltre il terreno, appunto, fino al divino.

Anche a Hollywood le star hanno perso quel loro fascino così forte da assicurare un facile incasso (basti pensare a icone moderne come Margot Robbie, che prima dell’inevitabile successo di Barbie aveva floppato con Amsterdam – un film ricco di nomi molto importanti – e con Babylon di Damien Chazelle, regista dell’instant masterpiece La La Land), nonostante viaggino comunque su un livello completamente diverso dal resto del mondo. Sulla cresta dell’onda, da un po’ di tempo c’è la mitica Emma Stone.

C’è da specificare, però, che gli americani non sono sempre stati i maggiori esponenti del divismo, e che agli albori di tale fenomeno, negli anni ‘10, il più noto esempio di star system si stava sviluppando in Europa, che partendo dal teatro era arrivato fino al cinema (esempio, la danese Asta Nielsen).

Certo, negli Stati Uniti la Independent Moving Pictures (IMP) di Carl Laemmle si era resa protagonista di una delle trovate pubblicitarie più assurde della storia del cinema. La loro attrice di punta, Florence Lawrence, diviene la prima interprete ad essere accreditata nei titoli di testa di un film. Prima di allora, infatti, nessun nome veniva reso noto, né nei titoli di testa, né sulle locandine. La Lawrence, invece, la prima ad avere questo privilegio, dunque è la prima personalità del mondo dello spettacolo cinematografico ad essere riconoscibile al pubblico. Ma Laemmle non si ferma qua. Annuncia ai media la morte prematura dell’attrice in un incidente stradale, attirando la stampa di tutto il paese, per poi pubblicare sui giornali una smentita, accompagnata da una presentazione a Saint Louis in cui la Lawrence, viva e vegeta, può venir ammirata da una folla impazzita di fronte alla potenza del cinema e dei suoi agenti.

Anche l’Italia ha avuto il suo periodo d’oro in quegli anni; attrici quali Francesca Bertini e Lydia Borelli facevano letteralmente perdere la testa per a loro sensualità e il loro fascino di donne indipendenti ed emancipate, dal potere seduttivo così forte da controllare chiunque. Anche gli attori facevano la loro parte. In Francia Max Linder (maestro di comicità per Charlie Chaplin); in Italia Bartolomeo Pagano (Maciste) ed Emilio Ghione (Za la Mort).

È dagli anni ’20 alla prima metà degli anni ’30 che il divismo vive il suo periodo d’oro. Il nome più noto è quello di Rodolfo Valentino, l’italiano che conquistò Hollywood col suo sguardo penetrante, erotico al punto da attrarre donne e uomini di tutte le età. Un sogno proibito, un sex symbol. È da lui che nasce l’appellativo di Latin Lover, per la sua attitudine. Il suo corpo era la quintessenza del magnetismo. Un’ossessione così folle che era impossibile anche solo immaginarselo deteriorato dalla vecchiaia. E infatti Valentino morirà a 31 anni, e la sua prematura scomparsa sconvolgerà il mondo intero.

Cinematograficamente parlando (ma anche politicamente) gli USA – e quindi Hollywood – dettano legge. Il mercato è dominato dalle cosiddette Big 5 (Warner, MGM, 20th Century Fox, Paramount e RKO). Ma a invadere le vite e le menti degli spettatori continuano a essere gli europei. Dalla Germania arriva Marlene Dietrich. Dall’Inghilterra Charlie Chaplin.

Dalla Svezia, l’oggetto ultraterreno del desiderio più ossessionante di quegli anni d’oro: Greta Garbo.

Stella della Metro-Goldwyn-Mayer, non sono il primo, e non sarò l’ultimo, ad affermare che la Garbo sia la diva per antonomasia. Eppure, la sua è una figura alquanto atipica all’interno dello star system hollywoodiano, e forse è proprio questa peculiarità ad averla resa speciale. Ritiratasi dalle scene all’apice del successo, a soli 36 anni, la sua è stata una carriera abbastanza breve da permetterle di entrare nella leggenda. Perché, come per Valentino, la sua icona non poteva lasciarsi consumare dalle rughe sul volto, dai capelli bianchi… dall’età che avanza e ti consuma dentro e fuori. Per nessuna ragione al mondo. Era necessario che nessuno comprendesse il suo essere mortale.

«Straordinaria, non è vero? E niente dialoghi. A noi non occorrevano i dialoghi, bastava il volto. E dove, dove sono i volti di un tempo? Forse uno, la Garbo»

Norma Desmond (Gloria Swanson) in Sunset Boulevard (1950) di Billy Wilder

Nella Garbo convive l’enigma dell’animo umano. Il suo è un volto misterioso e imperturbabile. Gli occhi impenetrabili ma penetranti: ti innamorerai di lei, ma non potrai mai averla. Attiva come attrice cinematografica dal 1924 al 1941, la si vide ridere per la prima volta sullo schermo solo nel 1939, nella commedia Ninotchka, capolavoro del maestro della commedia sofisticata Ernst Lubitsch. L’interpretazione le valse la candidatura all’Oscar. Ma di base, il suo è uno sguardo algido, come la sua Scandinavia, e in esso regnano i tratti della dea scesa in terra.

Di lei colpiva la naturalezza che le permetteva di bucare lo schermo con una singola espressione. Per questo divenne una delle attrici più importanti del cinema muto dell’epoca, quando il cinema non aveva bisogno di parole e la sola forza delle immagini poteva portare al bruciare dall’ossessione. Ad alimentare il mito dietro la sua figura “divina”, come era soprannominata, furono le pochissime interviste e apparizioni pubbliche che fece una volta terminata la carriera di attrice.

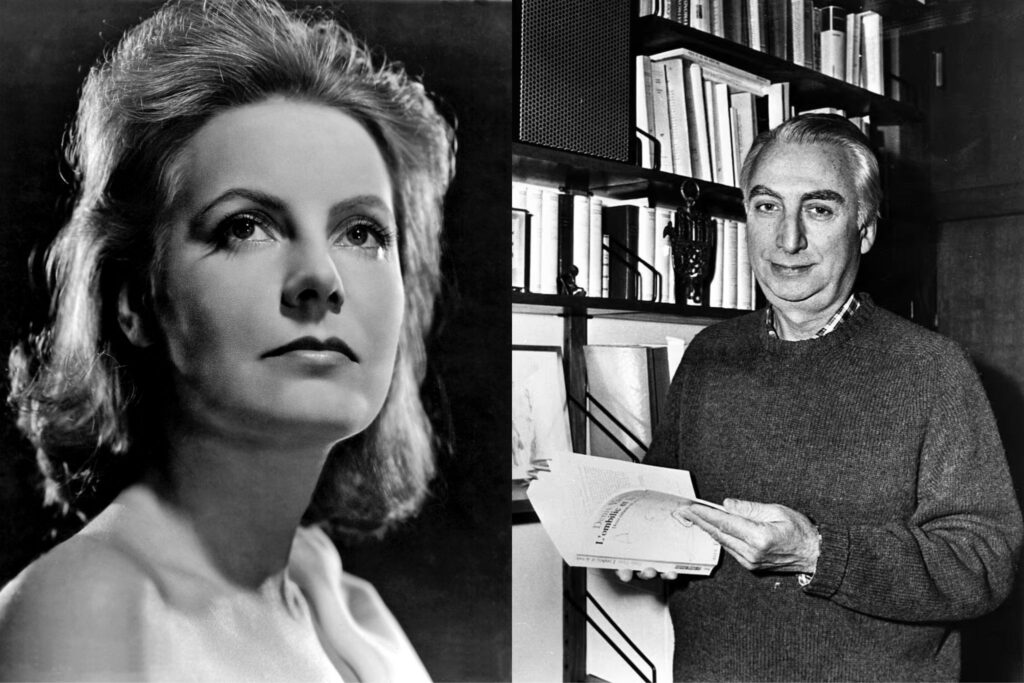

«La Garbo appartiene ancora a quel momento del cinema in cui la sola cattura del viso umano provocava nelle folle il massimo turbamento, in cui ci si perdeva letteralmente in un’immagine umana come in un filtro, in cui il viso costituiva una specie di stato assoluto della carne che non si poteva raggiungere né abbandonare»

(Roland Barthes)

Così il semiologo francese Roland Barthes (1915-1980) esordisce nel capitolo intitolato Il viso della Garbo, tratto dal suo saggio Miti d’oggi (1970). Non a caso, nel testo, il filosofo cita proprio Rodolfo Valentino, affermando che il suo viso provocasse dei suicidi. Era questa la forza dei divi di quello star system, in quel preciso periodo storico. Il desiderio poteva indurre all’estremo gesto. Il potere dell’Essere della Garbo era così ammaliante che quella capacità attrattiva, per paradosso, poteva causare il respingimento, come quando una ragazza è così bella da portare lo spasimante a non volerle rivolgere nemmeno la parola, perché con le dee non si dovrebbe mai cercare un contatto; potrebbe essere pericoloso. Ecco perché con l’avvento del sonoro, e la costante perdita del magico del cinema in favore di un maggiore realismo, c’era il rischio che il divino incarnato nella Garbo potesse frantumarsi. Ascoltare la sua voce avrebbe potuto essere la sua rovina, perché l’avrebbe resa una mortale.

Prima si poteva solo immaginare il suo timbro. La MGM aveva paura che il pubblico non avrebbe apprezzato il forte accento svedese della loro star di punta. Ma alla fine, trovata la storia giusta per lei, la fecero esordire nel cinema sonoro con Anna Christie (1930) di Clarence Brown (che diresse Divina in ben sette film). L’evento venne enfatizzato dai giornali con il titolo “Garbo talks”.

Il suo era un timbro profondo, morbido e velato. La sua voce calda e avvolgente, e quell’accento svedese non faceva altro che donarle un’ulteriore carica erotica, poiché esotica. Ed era perfetta perché donava ai suoi personaggi una maggiore intensità emotiva e una complessa ambiguità dovuta alla vasta gamma di emozioni che poteva mostrare e nascondere allo stesso tempo.

Ora il divino materializzato nella sua icona aveva un mezzo in più per esprimersi. Con la sua voce le era possibile comunicare senza perdere quella carica ultraterrena. Perché per Barthes, la Garbo rimane un’idea. La sua singolarità è di ordine concettuale. Vederla e ascoltarla in sincrono – dunque esserle più in contatto con la sua realtà – non porterà comunque lo spettatore a sentirsi più in diritto di avvicinarsi a lei. Greta Garbo è poesia lirica. Non è un corpo. Non è carne. D’altronde solo lei poteva permettersi di rifiutare la proposta di matrimonio della star John Gilbert (che ispirerà Damien Chazelle nella creazione del personaggio di Jack Conrad, interpretato da Brad Pitt in Babylon, film che citiamo per la seconda volta perché ottimo nel descrivere quel particolare ambiente). I due sembravano fatti l’uno per l’altra. Nei quattro film in cui recitarono insieme erano la coppia perfetta.

Ma nessuno sembra essere degno della Divina. Da membra dello star system hollywoodiano nel suo massimo atroce splendore, tra gossip di ogni tipo e rivalità create dalla stampa (famosa quella con Marlene Dietrich, attrice di punta della Paramount e diametralmente opposta per stile e carattere, della quale si dice provasse una profonda invidia per la svedese), quella della Garbo è una volontà d’indipendenza inedita per l’epoca, degna delle teorie di Friedrich Nietzsche. La sua estrema riservatezza la portava a chiudere ogni rapporto con chi osava diffondere notizie sulla sua vita privata.

La Garbo è un’espressione filosofica. Un’idea. Una superdonna che oltrepassa le limitazioni imposte dalla società e si discosta da quello star system affascinante ma logorante, creando i propri valori e significati. Una concezione moderna della celebrità, della fama e del vivere in un mondo come quello della Mecca del cinema degli anni ‘30, in cui le star, per sopravvivere, avrebbero dovuto sacrificare la propria vita privata per un completo asservimento alla vita professionale.

In definitiva, Greta Garbo è l’incarnazione senza tempo dell’essenza della Settima Arte: l’emblema del mistero del cinema. Il suo ritiro prematuro, e il conseguente vivere nell’ombra della sua stessa leggenda, è sinonimo di quell’autenticità che sembrava essere impensabile nel glamour di Hollywood. Ma la sua è un’eredità che va oltre tutto questo. Perché più che a essere celebrate, le vere icone sono destinate a ispirare e a definire l’epoca cinematografica passata, presente e futura che come spettatori abbiamo vissuto, viviamo e vivremo.